■はじめに

親父が亡くなった。今年(令和5年)の6月中旬頃から急に食が細くなり、都内の病院にお世話になっていた。往年の声の張りは無くなっていたが、それでも十分に会話を楽しみ、仕事がんばれよ、と何度も私に繰り返し言った。7月に入ると、入院先で「家族で久しぶりに外食せんな、イタリアンがええな」と言った。そんなことを言うことに多少当惑したが、お袋は、「それならもうすぐ米寿の誕生日を迎えるんやから、そのお祝いの会にしよう」と言った。そして久しぶりに家族団らんを楽しみ、大いに笑い、お互いの近況報告をした。その場でも、親父は私に、がんばれよ、と言った。私がその翌週から腎臓結石の摘出手術で入院することことを知っていて、激励でもしたかったのかもしれない。そして入院した私は、親子で別々の病院に横たわっていることを想像し、珍しく今頃親父はどうしているかと気になった。7月15日に私が無事退院すると、それを知って親父は、よかった、と言った。そして次の日の朝、まるで息子の無事退院の知らせを待ってたかのように、静かに眠りについた。

未だに頭が整理しきれていない状況の中で、親父の事を何か書き留めておかねば、という思いに駆られた。ただ、何から始めれば良いのかが分からず、いろんな想い出が頭に浮かんでは消えていくだけで、随分と時間が経ってしまったように思う。そんな時、ふと、村上春樹の「猫を棄てる」という氏の父親について書いたエッセーを思い出した。この深遠なるテーマの作品の中身に今は同調するつもりは全くないし、その必要も全くなく、できるはずもないけれど、とにかく猫という素朴な想い出話が頭から離れず、だから素朴な想い出から書き始めることにした。

キャッチボール。なんとも平凡な想い出ではあるが、今思えば私たち親子の関係を象徴するような光景であったように思う。思った方向に投げられず、親父の頭の上を白いボールが飛び越えていくたびに、私はひどく申し訳ない気持ちになるのだが、ボールを取りに行く無表情の親父の顔が、なぜか楽しんでいるように見えた。ずっと忙しかった親父が、わずかではあったけれど時間を作ってくれたことが、私にはとても嬉しく、子供ながらに親父も楽しんでいると思い込みたかったのかもしれない。ただ、それでも私は無表情でボールを投げ続けていた。

昭和10年10月16日生まれの親父は、昭和の激動期に台湾で生まれ、終戦とともに10才で帰国。郷里の豊浜町(香川県)で幼少期を過ごし、東京大学に進み、大蔵省を課長まで務めた後に、大平正芳幹事長(当時)の薦めで知事選に挑んだが惜敗。後に衆議院議員となった。というのが表面的なプロフィールだが、昭和時代の権謀術数が渦巻く政界で、今の時代とは遥かに違う波乱万丈の人生であったように思う。

■椅子によって仕事をするな

台湾で生まれたのは、祖父の大野乾(いぬい:親父の父親)が台湾総督府の下級官吏として派遣されていたからだ。終戦まで台湾で過ごした経験談を、食卓で得意気に語る親父が愉快で好きだった。台湾華語も中国語も全くしゃべれない親父だが、何種類かの表現を音で覚えて日本に帰ってきた。ほろ酔い加減でそれを自慢気に何度も披露するものだから、私までいくつか覚えてしまい、今でも“親父発音の台湾語”を正確にトレースできる自信がある。「チェコトンシーハオプーハオ」(どっちがいいか)、「チンニーケーウォーイーペーツァ」(お茶下さい)などは、子供同士の物々交換のときに必要だったのだろう、台湾社会で生き抜くために必要な言葉を見よう見まねで必死になって覚えたのは容易に想像がつく。しかし、「ニータイタイホイライラ」(奥さん戻ってきたか)というのだけは、なぜ子供であった親父が覚えなければいけなかったのか、未だに分からない。

台湾での経験が、親父を国際社会に目を向けさせたのだと思う。あるいは大阪外国語大学を出ていた大野乾の直接の影響かもしれない。その大野乾は、県庁で副知事まで務め、知事選に推されるなか、59歳で白血病を患って急逝したらしい。らしいというのは、私が生まれる前の話であったからで、私はこの祖父を直接は知らない。親父は自分がこの59歳という年齢を超えたとき、既に衆議院議員としては3期目あたりであったと思うが、いたく喜んでいたことをはっきりと覚えている。喜ぶ、という感覚をいまいち私は掴めないでいたし、未だにはっきりとした形で意識することはできないが、59歳を越えてからというもの、親父は何をするにしても腹が座っていたように思う。

例えばこの10年後の話になるが、私が親父(防衛庁長官)の秘書になって1~2か月経ったある日、小泉総理(当時)から谷垣財務大臣(当時)と一緒に官邸に来て欲しいという電話を秘書官経由で受け取ったことがあった。一大事だと私は思い、直ちに日程を確認して親父に伝えたところ、あらぬ答えが返ってきた。曰く、行かない、と。政治の機微が分かっていなかった私は後で事の内容を理解することになる。すなわち、年末だったので、総理の前で防衛予算を丸め込まれる可能性を考えての事ではないかと周囲に聞いた。善し悪しの判断は未だに付かないが、腹が座っていると感じた。その後の予算大臣折衝を終えて役所に戻ると、深夜であったにもかかわらず100名近い職員が拍手で出迎えてくれた。

親父は、大野乾から教わったという言葉を終始大切にしていた。「椅子によって仕事をするな」とは、仮に仕事上、社会的立場が上がって人々から敬意を示されたとしても、それは椅子(肩書)に対してなのだから、人間として敬意を持たれるよう修養せよ、という意味であり、また、「手をついて上を見上げる蛙かな」とは、手をついて謙虚になることが必要だが、一方で謙虚さがいたずらに卑下になってはならず、理想を持って上を見上げる勇気と自尊が必要だ、という意味であった。更に「針に対するに真綿をもってす」とは、仕事上で激しく言い争ってくる者がいたとしても、真綿でくるむように優しく説得せよ、という意味であった。親父は何度もこの言葉を私に言った。家訓だとも言った。このたった3つのフレーズで親父の人生観を表すことができるように思う。政界でキャリアを積んでベテラン組と言われるようになっても、親父は椅子によって仕事をすることはなかった。

■大平正芳との関係

親父は高校の頃から英語だけは真剣に勉強したらしく、県下の英語弁論大会に何度か優勝したことがあると言っていた。大蔵省に入った直後にはフルブライト奨学金を得てアメリカに渡った。そして敢えて着物を着て現地の学生たちに日本の文化を伝える活動をしていたという。そして、普通の学生宅でも蛇口を捻るとお湯が出ることに痛く感動し、同時に日米の国力の差を肌で感じた、と何度も言っていた。その時の体験が、後に大蔵省での国際畑での仕事に対する熱量に繋がったのだろう。

大蔵省に努めていた親父が住んでいたのは目黒区にある公務員用の狭い官舎であった。今も現役の官舎で、私も当然一緒に住んでいた。子供の時に感じたコンクリート打ちっぱなしの粉っぽい匂いや鉄製の冷たいドアの感覚を未だに覚えているが、狭いと感じたことは無く、むしろ温かい家族に囲まれた空間であった。親父が政界に転出することになったのは、大蔵省の課長を務めていたときであり、きっかけは郷里の大先輩であった大平正芳だった、と親父は言った。

政界転出の数年前、大平正芳が大蔵大臣に就任したころ、親父は財務官室長であったらしい。財務官というのは、大蔵省の国際畑のトップだが、その秘書室長のような立場であった。後に知り合った親父の大蔵省仲間から、大野さん(親父)は当時から財務官みたいな財務官室長だったと聞かされた。見た目の話である。実年齢に比べて貫禄があったとのことだった。国際畑の秘書室長だったからなのだろう、大平大臣が海外出張するときは必ず同行し、通訳も務めたという。その度に大平大臣から、「ムター(母親)は元気か」と尋ねられたらしい。なぜドイツ語だったのかは不明だ。

大平正芳は途轍もなく懐の深い大政治家だ、と親父はよく言っていた。親父が結婚したのは大平正芳の地元のライバルである加藤常太郎の娘(私のお袋)だった。今の小選挙区とは異なり、自民党同士で激烈な争いをしていた時代で、それぞれの後援会は相当な緊張関係にあったはずだ。にもかかわらず、親父が結婚するときは仲人まで務めてくれた。それどころか、ライバルの娘婿を知事選に推そうと言うのだから、確かに懐の深い政治家であったことは間違いない。

■最悪の選択は大野君が知事選に出ることだ

知事選出馬までの顛末に触れたい。大平正芳が自民党の幹事長となり、次期総裁を狙う段階になったとき、地元香川県の知事として誰を推すかという話になった。当時の知事は革新系であったが、自民党総裁選に挑むのに地元の知事が革新系でいいのかという指摘があったらしい。そこで、十本くらいある白羽の矢の一つが親父に当たった。親父は当時、国際機構課長を務めていた。ようやく債権国となった日本が国際社会から期待され始めた時代だ。担当課長として国際金融システム作りのため世界を飛び回る遣り甲斐に満ちたときであったに違いない。その職場に幹事長本人から直接呼び出しの電話があった。親父曰く、課長如きに時の幹事長本人からの電話というのは大ごとで、役所でも多少の騒ぎになったらしい。幹事長室に出向いたところ、やはり知事選の話であったという。

その当時を振り返り、大政治家から呼ばれてあたふたする自分を、親父は滑稽に語ったことがあった。幹事長に向かい、親父は当初、丁重に断ろうとしていた。すると大平幹事長は、最良の選択は現職知事を自民党から出すことだ、次善策は大野君か誰かを副知事として送り込むことだ、そして、最悪の選択は大野君が知事選にでることだ、断るのはいつでもできるのだから今は静かに時の流れに身をまかせておきたまえ、と言ったらしい。

最悪の選択だという話に面を喰らった親父はそのまま返す言葉もなく、ただ流れで断ったことになったと理解していた。そして再び国際社会に飛びまわっていたところ、今度は地元から知事選に出よとの声が大きくなっていた。曰く、実父の大野乾は知事選出馬を前に病で斃れたのだから、その遺志を継ぐのが息子の義務ではないか、というものだった。再度幹事長から呼び出しがあり、大平幹事長はそのことに触れて、そこまで県民の声があるならば、その声に静かに身を沈めたまえ、と言ったらしい。大政治家の言葉の重みをこの時ほど深く感じたことはなかったらしく、その重くて到底投げ返すことができない言葉に、断る理由を失った。親父の決意した瞬間であった。

この当時、私は小学校低学年であった。親父に何が起きているのか理解するには幼な過ぎた。急に香川に帰郷することになったが、移住や転校の理由を私は尋ねなかった。ただ、香川に移動するフェリーの中で、お袋が戦場にでも向かうような形相をしていたことは覚えている。その後、地元の貸家に移住すると間もなく、知らない人が連日のように大勢集まってくるのに閉口し、姉と二人で小さい部屋に閉じこもった。選挙活動がどのようなものであったのかは全く知らない。ただ、選挙に負けたということだけは理解したし、応援してくれていた人たちが悔しさに涙を流してくれたことだけは覚えている。このときの親父の苦労を、子供であった私が知る由はない。落選して以降、浪人生活が長く続いた。親父を相当に苦しめたのだと思う。

知事選落選を経て、親父は母親の大野カツエへの思いが益々篤くなっていく。母親のカツエは、夫の乾が他界したあと豊浜で一人暮らしをしていたが寂しかったのだろう、東京にいる息子(親父)から毎月貰う手紙を終始大事にしていたらしい。親父の知事選出馬が決まった時、カツエは大変喜んだそうだ。それは、息子の出世への期待ということでは全くなく、ようやく親子で一緒に暮らせるという思いだった。そのカツエは息子のために炎天下に靴をすり減らして知事選を応援したが、落選となった投票日の1週間後に脳出血で倒れた。それから数年間、お見舞いのために親父は病院通いを続けるのだが、ある日実家に立ち寄った際についに見つけたのが、自分が書き送った10年分の手紙だったそうだ。胸が熱くならなかったはずがない。自分が知事選に出るとさえ言わなければ、こんなことにはならなかったのではないか、と思ったとしても不思議ではない。その時の心境を私は親父から直接聞いたことはないが、子供ながらに見舞いに同行した際の親父の表情から、親父のカツエに対する深い愛情を感じていた。思えば、親父の大野功統という名前は極めて珍しく、政界では読みにくいので音読みで「コウトウ先生」と呼ばれていたが、字画に凝っていたカツエが長い時間をかけて名付けたもので、親父は名前の由来を聞かれたときは、顔を皺くちゃにして説明していた。愛着を持っていたのだろう。

■桃栗3年、柿8年、早く目を出せ大野さん

爾来、8年間、親父は地元を歩く毎日であった。その活動内容も残念ながら私は知らない。ただ、ある日、私が通う小学校から、何かは覚えていないが書類の提出を求められ、そこに親の職業欄があった。何と記入すればよいのか分からず、親父に聞くと、暫く沈黙があった後、香川経済研究所とでも書いておけ、と言った。虫の居所も悪かったのだろう、子供であった私は「とでも」というのが気に入らず文句を言った。そこにいたお袋が、浪人中だからしょうがないじゃない、と茶化しながら親父の肩を持った後、でも何でもいいから職に就いて欲しいわね、と今度は私の肩を持った。そして私は親父が無職であることをかなり強く非難した。

私が親父を強く非難したのは、この時が初めてだと思う。親父はこの時期、心労が重なり体調を崩した時期もあった。親父にとって人生の中で、恐らく最も厳しく不安な環境に置かれていたときに、実の息子から、例えまだ小学生だったとしても、このような形で非難されるのは辛かったに違いないと、今になって表現の仕様もない自責の念に駆られる。親父には本当に申し訳ないことを言った。特に私自身が政治を志し、人々の思いを背負う意味を感じ取ってからというもの、昔の自分を憎んだ。多分親父はそんなこと忘れているのだが、だから余計に未だお詫びを言いにくく、今に至ってしまっている。

丁度50才を迎えた時、親父は初めての衆議院選挙で当選を勝ち取った。それまで大勢の方々が、桃栗3年、柿8年、早く芽を出せ大野さん、といって、8年間の浪人期間を精神的に支えてくれた。親父にとっては、生涯裏切れない最良の仲間たちだった。8年間の間、立候補し続けて負け続けたというわけではない。祖父の加藤常太郎が、引退して地盤を譲ると仄めかしており、また仄めかすことで自らの政治活動を手伝うよう親父に請うたからであった。平たく言えば引退すると言って3度引退しなかった。親父の後援者の気持ちは複雑であったと思う。親父は生涯、このことに触れたがらなかった。

■人間に興味を持て

親父が初当選をする前後のことであったと思う。私が高校2年生になって、理系か文系かを選択する必要に迫られたとき、躊躇なく理系を選択した私に、親父は少しがっかりしていたように見えた。そもそも親父は教育に口を挟むことは殆ど無かった。無関心ではなく、親父なりの流儀であった。常日ごろから、何をやってもいいが全部自分で責任を取れ、責任を取れないようなことはするな、と言っていた。だから私が何を選択しようが受け入れてくれるものだと思っていたから当惑した。もしかしたら親父は法学系に進むことを望んでいたのかもしれない。

大学に進学した私は、親父が寝泊まりしていた九段議員宿舎を間借りすることにした。人生で初めての親父との二人暮らしとなったが、親父の持ち物はスーツや下着だけであったので、一人暮らしの下宿とほぼ同然であった。この頃、親父は私が大学でどんなことをやっているのかを尋ねてくることがあった。法学部出身の親父から見ると、私などは珍獣に見えたのであろう。説明したところで全く意味がないので、私はかなり適当にあしらっていた。

それでも当時、大学の量子力学か何かの授業で話題になっていたことから、宇宙の果てがどうなっているか興味あるかと親父に聞いたことがあった。その答えをはっきりと覚えている。曰く、人間には興味を持っている、人間社会はそもそも助け合いと支え合いの社会なのだから、全ての事に興味を持たなくても、人間に興味を持っていれば良い、と言った。理系ながら、まるで魔法にかかったかのように、不覚にも妙に納得してしまった。確かに一番上位に位置付けるべき概念だと私は勝手に理解をした。

■雑談と言う充実

私が大学生の間は、親父は時間ができると、よく晩飯に連れて行ってくれた。そんなとき、高校生の時は何になりたかったのか、と親父に聞いたことがあった。すると、最初は野球選手になりたかったが途中で諦めて新聞記者を目指した、と言った。野球選手というのはかなり意外だったが、本気でそう思ったらしく、真剣に練習に打ち込んだらしい。ただ、2つ上の先輩に中西太という後の野球界のスーパースターがいて、その尻を見て敵わないと諦めたらしい。そしてペンの力で世界を変えられる新聞記者になろうと考えたとのことだった。親父にスポーツのイメージは全くなく、諦めて正解だと思った。

またある時は、夜の9時頃だっただろうか、本屋に行こうと誘われたことがあった。当時の政界は、今では考えられない程の会食が重なっており、だからといってそれが言い訳にもならないのだろうけど、親父はかなり腹が出ていた。それを気にしてダイエットの本を買いたいと言い始めた。九段にある議員宿舎から神楽坂下の交差点にあった本屋に二人で歩いて行き、物色をした結果、様々な食事のメニューが摂取カロリーと共に綺麗なカラー写真付きで紹介された本を買った。問題は、家に帰った親父が、それを眺め、おいしそうだから何か食べに行こうと言い始めたことであった。結局行かなかったが、大笑いになった。そうした何の取り留めもない会話ができることを、私は密かにうれしく思っていた。ただ、それを口に出したことはなかった。

■人間の涵養と関係の変化

九段の議員宿舎を出て自立した私は仕事に没頭した。親父とも接することが少なくなり、関係が徐々に変化していくのを感じていた。そのころ、家族との時間が取れないことを気にしてなのか、親父は家族で旅行に行くことを何度か提案し実際に行ったこともあったが、資金の工面以外の全てを私に押し付け、旅行の行程の段取りが悪いとか、宿の雰囲気が思ったのと違うとか、行った先で計画のダメ出しをしてくることがとても気に入らず、何度も口論となった。そんな様子を見てお袋は、男同士はいかん、と何度も言った。そして私は徐々にそうした旅行の提案を拒否するようになっていった。今思えば親父は、社会人となった私の社会人としての能力をチェックしたかったのかもしれない。

一方で、当時親父は積極的にアメリカ議会との議員外交を行っていたが、何度か同行を求められた。当初は段取りすべてを押し付けてきて文句を言われるかと疑い躊躇したが、外交や安全保障に大学のころから興味があった私は、その関心を優先させた。念のためだが費用は親父が自腹で出した。英語での丁々発止の議論を目の当たりにし、大いに刺激を受けたし、日米同盟とは雖も厳しいものだと実感した。大抵は3日間程度の会議であったが、現地の宿舎に帰るたびに、私は親父を質問攻めにした。ところが親父は仕事上の考えを一切私には語らなかった。このスタイルは、後に私が親父の秘書になってからも、更には私自身が政治家になってからも変わらなかった。今思えば、政治の中身の話や、政策の中身の話より、人間としての基本を涵養させたかったのかもしれない。

■無口な親子

そうしたアメリカでの出来事の一つに、親父がかつて若い頃に通ったペンシルバニア大学への訪問に付き合ったことがあった。会議の日程が先方の都合で半日分キャンセルになったことがあり、では明日はペンシルバニアに行こう、と親父が突然言い出した。私が国際免許を取っていたことを知っていたからなのだろう、仕方がないので取り急ぎレンタカーを用意し、翌日の朝、親父と二人でワシントンDCからペンシルバニアに向けて車を走らせた。カーナビなど無い時代である。地図はホテルで貰った周辺地図だけ。高速の乗り口も載っていなかった。

そもそも私はペンシルバニアがどこにあるのかも分かっていなかった。しかも、道順など親父も知るはずがない。まるで大学生のノリで、親父の適当な指示の下、辛うじて大学についたときは既に夕方であったと記憶している。親父はおもむろに大学の建物に入り、辺りにいた学生に、この辺りに住んでいたのだと主張をし、何やら会話を楽しんでいた。帰り道、イタリアンレストランに入った。私は親父の猪突猛進ぶりに辟易としながら無口でパスタを頬張った。その後の車中で親父はずっと静かに寝ていた。親父の寝姿がイノシシに見えた。事実、イノシシ年生まれであった。ワシントンDCのホテルに帰投したのは夜中の12時頃だった。後に親父の秘書になってからも、親父はやはりイノシシであることを思い知らされた。今となってはとても心地のいい想い出だが、10時間を超えるドライブの間、二人は殆ど無口であった。

そうした出張のとき以外でも、二人は無口だった。そもそも私は会社でエンジニアとして徹夜もいとわない開発業務に没頭していたし、親父がこのころどのような政治活動をしていたのかは正確に分からないが、少なくとも3期、4期とキャリアを積んで、委員長とか副大臣とかのポストを経験し、忙しく充実した毎日を送っていそうなことだけは理解していた。そういうことで、私と親父は年に数回しか話さなくなっていた。

■仕事道と教育道

親父はそもそも人間力をとても重視していた。言葉がなくても心で通じあうことが至高だとも言った。例えば親父のライフワークの一つに、国際社会のなかで日本のプレゼンスを如何に高めるかというのがあったが、海外の人脈を広げられたのは、決して英語ができたからというわけではなく、人間力が伝わっていたからからだ、と思うことが時々ある。つまり、面白いやつだ、と思われることが多かったように思う。

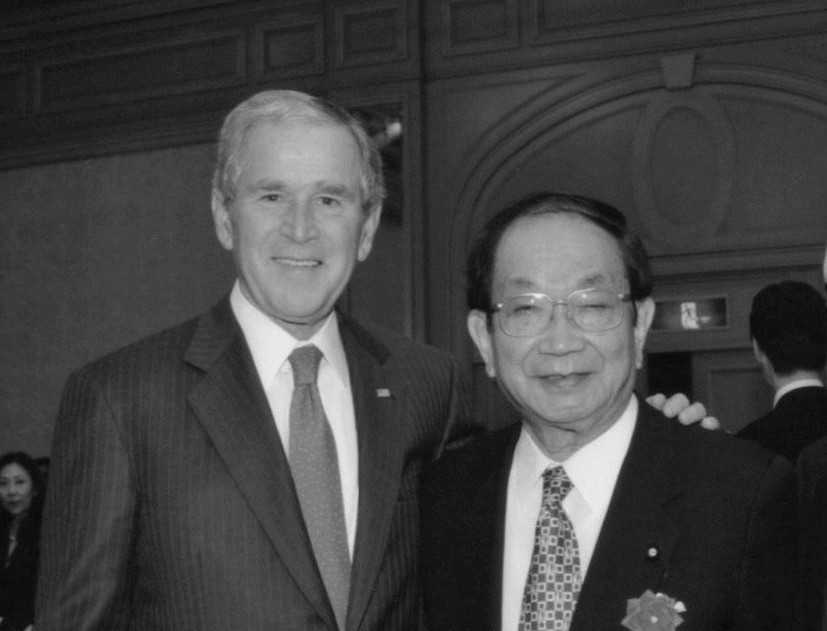

私が議員になってからも、すなわち親父が現職を退いて10年以上経つのに、フランスのシラク大統領の補佐官だった人から、お父さんは面白い人だった、と声を掛けられたり、モンデール元副大統領に会った時にも、同じ調子で話しかけられたりした。例を挙げればきりがないくらいだ。しかも、随分と長いこと親父に会ってないはずだし、忘れてもよさそうなものなのに、その息子に会っただけで、自然とそういう話題がでるというのは、相当に印象に残ったのだろうと思う。

ただ、斯様に親父は外では常に何かを力説する仕事であったので、家では何かを力説したことがなかった。あるいは、お袋が常に何かを力説していたので、親父は聞き役に回っていたのかもしれない。そうした両親の家での会話を私はいつもそば耳を立てて聞き、物事を理解しようと努めていたが、ほとんど理解できなかった。かつて思想家の内田樹さんが、日本の「道」という教育システムに触れていたが、親父の教育道も幾分か近いのかもしれない。一言で言えば背中を見せて育てる、ということだが、特に言葉で何かを私に力説したことはなかった。

■ホームページを巡る攻防

無口も多少の転機となったのは、北朝鮮の不審船事案が連日報道された時期であった。丁度、党の国防部会長を務めていた時なのだろう、九段の議員宿舎にたまたま立ち寄った際に、見慣れぬ通信機が部屋に設置されていた。その時を機会に、ホームページさえ持っていなかった親父に設置を提案してみた。生返事が返ってきたのでそれを了解と受け取り、実際に作業に入った。事務所から関係資料をもらい、レンタルサーバーの契約をし、ドメインを取得し、原稿を書いて公開し、親父にパソコン画面を見せながら報告した。返ってきた答えは、勝手に書くな、であった。

ただ、地元の方で「大野さんホームページ見たよ」と言ってくれる人が何人かいたらしい。多少の効果を理解したのか、親父は週に一回ほど手書きの原稿を私に送ってくるようになった。その原稿をパソコンに入力して、サーバーにアップロードするのが私のボランティアとしての仕事になったのだが、手書きの文字が読めなかったり理解できなかったりしたときは、親父に直接聞いた。それが何やら親父との新しい形の言葉のコミュニケーションとなった。ほとんどしゃべる機会もなく、政策の話を全くしなかったので、親父がどのようなことを考えているかを知る良い機会になった。

■家族への気遣いよりも状況把握

就職して8年が過ぎたころ、私は会社派遣でアメリカの研究機関に勤めることになった。よく言えば留学だが、実際は共同研究であった。出発は、2001年10月1日と決まったが、結果的に11月に延期となった。というのは出発予定日の直前である9月11日に世界を震撼させた世界同時多発テロが起きたからだ。実はその直前も、私はアメリカに出張していた。帰国したのはテロ発生の直前で、翌日は休みを取って自宅でのんびりと報告書の作成などをして過ごしたため、世界で何が起こっているのかに全く気付いていなかった。

同時多発テロが発生したこと、そして親父が危険に晒されていること、を知ったのは、お袋が極度に切迫した声色で電話してきたからだった。サンフランシスコ平和条約締結50周年を記念した日米国際会議に参加するため、親父が数日前にアメリカに向けて出発していたこと、帰国予定日はまだ先であること、そして連絡が付かないことを知った。テレビをつけると、衝撃的な映像が目に飛び込んできた。そして、状況を知らせるテロップが逐一流れていた。被害に遭ったとされる飛行機の便名や搭乗人数、そして出発時刻や離発着地を表示していた。お袋は焦燥感で思考停止状態にあった。私は、直ちにお袋を訪ね、握りしめていた親父の出張情報の紙を奪い取り、親父が滞在していただろう宿泊地や現地航空会社などにコンタクトを試みたが、彼らも情報が錯綜する中で混乱状態であり、大した情報は得られなかった。

すると突然、無機質なテレビ画面の片隅に、親父が乗ったはずの便名が表示された。一瞬の事で直ぐに情報は更新されたが、お袋と二人で同時に見たのだ。間違いは無いはずだった。お袋は、死んだ死んだ、と泣き叫んだ。同じ情報を示すテロップが再表示されるはずだと、長い間、画面を食い入るように見入ったが、再表示はされなかった。時々チャンネルを変えて情報を探したが、全く見つからなかった。私は、被害が確認された便数とテロップに流れる数に相当のギャップがあったことに気付き、状況が確認できない便名を全て出しているに違いないから大丈夫だ、とお袋に言い続けた。不思議と私は落ち着いていた。

搭乗便の被害情報が確認できないまま、随分と時間だけが経過していったが、次の日に、ようやく議員会館事務所スタッフが親父とコンタクトすることに成功した。曰く、親父が乗る予定だった搭乗便は、飛行禁止措置の航空管制が引かれたために出発できず、親父は致し方なくそのまま飛行場で情報収集に当たるも私と同様に有益な情報は得られず、諦めて歩いて出るも行く当てがなく、取り敢えず宿泊できそうなホテルを探していたらレストランがあったので、同行者らと腹ごしらえをしていた、というものであった。お袋の表情が見る見る変わり、なんで連絡しないのよと、今度は怒り始めた。テロの状況把握が最優先だろう、と帰国後に親父はお袋に言った。お袋が到底納得しなかったのは当然と言えば当然であった。

■上司と部下

私がアメリカ留学から帰ってきた翌年、親父が防衛庁長官に推された。先にも書いたが、もともと私は外交や安全保障に関心をもっていたため、恐る恐る親父にスタッフとして手伝いたいと言った。それからの1年間は私にとってとても充実した期間であった。政治経験は当然なかったが、スタッフとして懸命に支えようとしたし、親父も私を一人のスタッフとして扱った。

長官に就任して丁度半年くらいたった時に、親父は再就職の祝いだと言ってスーツを買ってやると言いだした。親父が自分から何かを買ってやると言ったのは、その時が初めてだった。それまで研究職であった私はスーツに関心など持っているはずがないのだが、その言葉がとても嬉しかった。私がそっけなく、スーツは要らない、と言うが早いか、猪突猛進、親父も行ったこともないような仕立て屋に私を連れだした。そしてその店で二番目に安い生地を選んだ私を(10万円であったことをはっきり覚えている)、本当につまらん男だなと言いながらも、感謝せよ、と笑いながら言った。親父も嬉しかったのだろうと勝手に思った。今からもう20年近く前の話だが、未だにそのスーツは大事に持っている。

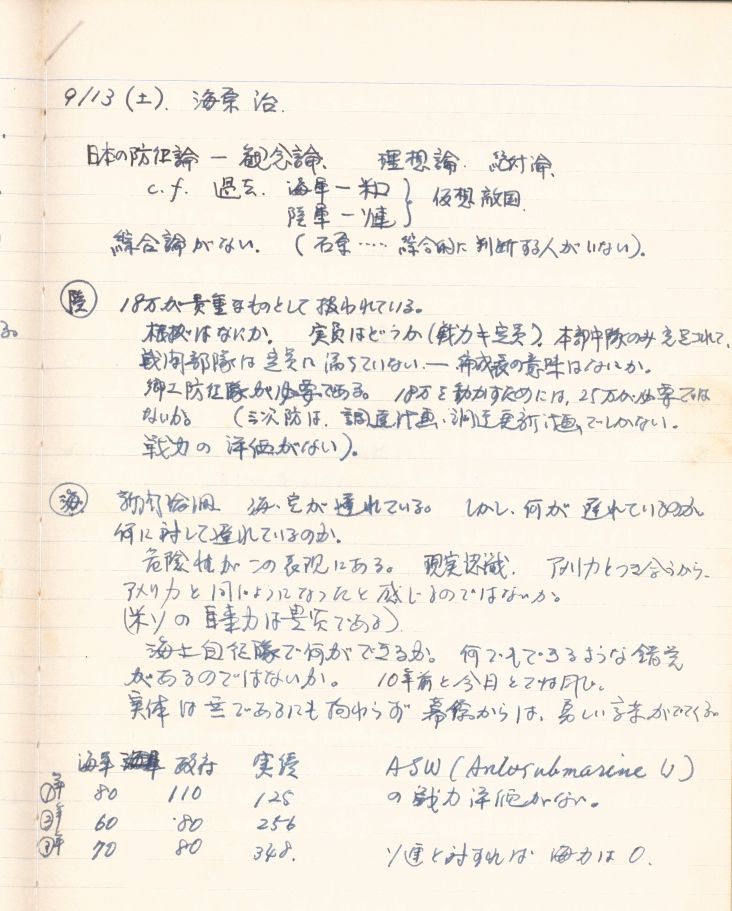

当時の親父の任務は、主に防衛大綱改訂、米軍再編、イラク復興支援活動延長の3点であった。前提知識が必要だったため、私は関係する殆ど全ての法令や議事録に目を通した。新聞記者の関心を注意深く探ったし、親父の発言原稿にも目を通した。最も注意を払ったのが、省内関係者の意識共有であった。そうした中で、陸上自衛隊イラク復興支援活動の延長の是非を判断するため、防衛庁長官として初めてイラクの駐屯地であるサマーワを視察する話が省内で持ち上がっていた。親父は、警護官のO氏と運用課長のM氏だけを連れて行くと宣言した。もしものことがあったとき、親子で死ぬとマスコミの恰好の餌食になる、と言った。

更に親父は、訪問の情報が周囲に漏れないよう細心の注意を払うよう指示を出した。情報が漏洩し、その情報を元に狙われたら、イラクは危険だと言う世論が形成され、政治的にイラク活動の延長が困難になり、日本の国際貢献に大きな穴が開く、と言った。たまたま前日に予定されていたメディア関係者との意見交換も、何事もなかったかのように参加した。しかし、その意見交換の場で、とあるメディア関係者から私は手書きのメモを渡された。書いてあったのは、出発便であった。便名は当たってはいなかったが、情報が漏れていた。通常、事前に情報が漏れると訪問断念を検討するのが通常だ。しかし親父はイノシシだった。予定通り、翌日成田に向かった。成田では、メディアのカメラが勢ぞろいしていた。

■昭和初期の人間

戦前生まれの人間は、ちょっとしたことでは苦しいとか辛いとかを口にしないし、他人が苦しいとか辛いと言うことに口を挟むこともない、ということに気づいたのは、親父と仕事をするようになってからだった。固く心に決めているという訳でもなく、自然とそうなのだ。だから、例えば風邪をひき高熱をだしても、黙って平然としていることが、むしろ滑稽に見えた。だからと言って、堅物というわけではなく、外ではよく冗談を言う愉快な社交家でもあった。

米軍再編の一環として、沖縄負担軽減と安全保障政策に関するアメリカ政府との協議を担っていた時であった。交渉は長期間に及び、先方担当者が来日するたびに、関係者は議論の動向に固唾を飲んだ。夕食を交えての意見交換会では、ジョークの応酬だった。単純なジョークもあれば、政策を絡めたピリ辛のジョークもあった。公式な交渉では、アメリカは1mmも引かなかった。

多少の譲歩をした方がいいのではないかとの意見が防衛庁のみならず官邸や外務省の一部からもでていた。政府全体を背負っての事であったので、プレッシャーは私にも伝わってきた。しかし前進しかできないイノシシのように、親父は全く引かなかった。そしていよいよ先方担当者の帰国を翌日に控えた交渉最終日となったが、その日の交渉も物別れに終わった。すべてを背負う覚悟だったのだろう。平然と構えていた。しかし、翌日の朝10時過ぎ、帰国便への搭乗直前だったのだろう、先方担当者から、日本側の提案を受け入れる、と電話があった。それから1~2時間続いた報道各社の速報テロップを、関係者全員で達成感と共に見つめた。親父は、讃岐うどんの粘り腰、と記者会見でおどけて見せた。

■ウォームハート紛争

親父の防衛庁長官の任期が終わった後、私は暫く東京の事務所にいようと思うと親父に伝えた。そもそも政治家の息子であっても、政治家というものに良いイメージは全くなかったのだが、意外にも防衛庁での仕事は遣り甲斐に満ち溢れていた。そして衆議院議員として国政に真剣に取り組む親父の活動を見ていると、一般的に政治家に貼られている悪いイメージが徐々に払しょくされていくのを感じていた。

ただ親父は政策の話だけは私には絶対にしなかった。例えば、私が消費税の話を振り出すと、地元を歩いて聞いてこい、と答えた。それならばと、私は地元に戻ることにしたのだが、その時を契機に、親父は極端に厳しくなった。そして何をするにしても私は親父と衝突するようになった。これはどの親子も経験することなのかもしれないが、何せ考え方が正反対で意見が合わず、地元スタッフも苦労したかもしれない。

ある時、ホームページに書き綴った原稿や過去に書いたエッセーをまとめて本にしたいと親父が言った。後に「ウォームハート」と題した本となるが、その原稿を巡って大喧嘩になったことがあった。思えば単純なすれ違いだった。出版社を探し、原稿の整理をし、パソコンに入力し、デザインの打ち合わせをした。そして、本の出だしの第一章第一節は、親父が母親の大野カツエの想い出を書いたものに決めた。とてもいい文章だと思ったし、親父もそれでいいと言った。

ただ、それに続く第二節として、似たような内容のエッセーを入れるよう親父は希望した。第一節の読後感が心地いいのに、また同じような話がくることに私は反対した。そこで、試しに、あくまで提案の意味で、二つの文章を合体させてみた。自分なりに上手く行ったと思ったが、それが大喧嘩の始まりであった。親父にとっては神聖な領域であったに違いない。

■厳しくなった理由

未熟であった私は、親父が急に厳しくなった理由など考えるはずもなく、その時は全く気づいていなかった。外交や安全保障に関心が集中していた私は、防衛庁での任期が終わって暫くしたら元の会社に復帰することを伝えていたため、親父も臨時スタッフとして私を扱ったのだろう。しかし結局私は事務所に残ることにし、更には地元の事務所に務める選択をした。このことを、親父は後継として立つ意欲と受け取り、鍛えようとしたのだと後になって気付いた。

思えば私は必ずしも最初から選挙区を継いで出馬しようと考えていたわけではなかった。地元事務所スタッフに加わった時には、社会の為に日夜汗する行政職員とともに日本を創るという政治の仕事に確かに遣り甲斐を感じていたのだ。意思を固めるまでにそれほど時間がかかったわけではなかった。ただ、その思いは親父も含めて誰にも言ったことがなかった。

だから親父が鍛えようとしたのは結果的に間違いではなかったとも言えるが、お互いに何を考えているか直球で話し合ったわけではなかったので、勝手に決めつけられた気がして気に入らなかった。そんなわけで、私たち親子の間には、何か目に見えないわだかまりにも似た空気感が常にあった。それは言葉で伝えあう習慣がなかったから、致し方が無かったのかもしれない。

■微妙なすれ違いのまま

防衛庁長官を退任した後も、親父は精力的に活動した。地元に戻ると、真夏には上着にネクタイをきちっと締め、汗で背広の色が変わっていることを少しも気にすることなく、後援者宅へのあいさつ回りを欠かさなかった。地元スタッフにはきめ細かい指示を出した。特に小さい会合を小まめに設定した。大きな会場に大勢を集めることは滅多にしなかった。大勢に向かってマイクで話をしても伝わらない、と言った。ご案内頂いた会合が他の日程と重なって両方行けない場合は、親父は小さな自治会単位の会合に足を運んだ。それが選挙の強さに繋がった。

親父が戦った最後の選挙は、自民党にとって大変苦しい戦いで、結果としては野に下ることになった。実はこの選挙の1年程前のこと、親父が引退を仄めかすことがあった。と言っても言葉にしたわけではなく、ただ、大きな会合に親父が行くようになったというだけだった。その行動の変化はとても小さいことだけど、何かを意図したのは明らかだった。ただ、結果的にその行動パターンはまた元に戻ることになった。やはり自ら出ることにしたのだと私は理解した。

選挙までの1年の間、特に親父が引退するとかしないとかの話をしたことはなく、直接的にせよ間接的にせよ、他の示唆があったわけでもなかったが、そのころ、支援者の何人かが、親父に引退を強く勧めていたのは知っていた。それは私にとって良かれと思ってのことであったのは十二分に理解しつつも、そうした話を聞くのは、私は正直好きではなかった。

引退を表明した後、何人かの知り合いから、息子(私)を頼むと親父さんからお願いされたよ、と聞いた。余計なことをするものだと親父に苦情を言い、二度としないでくれと言った。そういうのが単純に嫌だったのだ。そして党の公募を経て私は立候補したが、その選挙期間中の演説会場でも、親父が会場に現れるのを私は嫌がったが、さすがに来るなとまでは言わなかった。会場の隅の方で心配そうに見ている親父の姿を何度か見かけたが、大抵は途中で会場を後にした。

人によっては冷たい息子だと思っただろう。親父にしてみれば、もっと頼ってほしいと思っただろう。親父に頼らなくてもできるというような尊大な気持ちでは決して無かった。単に親父の気持ちを素直に受け止めきれず、そうした場面を避けたかっただけなのだ。要はキャッチボールと同じなのだ。子供じみているのは分かっていた。ただ、この子供じみた感覚のまま、それを取り繕うかのように二人で表舞台に立ちたくないというだけであった。この感情は未だに言葉では表現ができない。

■画廊通い

政界を引退した後、親父はほとんどの公的な役職を辞退した。また、政界からも距離を置いた。現職時代に多少でも影響力のあった議員は、引退してもそれなりに影響力は残るもので、そうした影響力を行使して、別の形で活動する人もいる。政治家というものが職業ではなく生き方なのだとすれば、引退しても政治家だ。政治活動をしようと思えばできる。私は引退した議員が政治活動をすべきではないとは思わない。しかし則を超えないことは重要で、その矜持を持つべきなのだと思っている。そういう意味では、親父はほとんど綺麗さっぱり引退した。それも考え方なのだろう。

始めたのは油絵だった。中学生の時に描いたという親父の油絵がまだ観音寺事務所に残っているが、悪くはない。油絵は得意だったと言ったことがあったため予想外ではなかった。大学時代の友人だろうか、私は会ったことがないが、気心知れた4人組で画廊に習い始めた。描いてきた油絵は、決して良くはなかった。100年ほどすれば、もしかしたら価値もでるかもしれない、と私は思った。

ある日、お袋が自宅で油絵を描く事に文句を言いだした。汚れるから、という単純な理由だった。そこで親父は、私の住む家の空き部屋を貸してくれと言い、暫くすると油絵道具一式が運び込まれた。その数年後、娘が上京してきたため、その空き部屋を明け渡してもらうことになり、親父はしぶしぶその道具を撤収した。その後、描き続けたのかどうかは知らないが、もし描くのをやめたのだとしたら、趣味一つなく仕事一筋で生きてきた親父が辛うじて見つけた唯一の趣味を奪ってしまったことになる。だから、結局私はその後にどうしたかを聞かなかった。

趣味で思い出したが、政界では親父は赤ワイン通で通っている、と親父と交流のあった先輩議員から聞いたことがある。確かに赤ワインは好んで飲んでいたが、それは健康にいいと言う話をテレビで聞いたからだ。赤ければ何でも良かったとまでは言わないが、それほど拘りがあったようにも思えない。なので、到底、趣味と言うジャンルには入らないはずだ。事実、ぶどうの品種で有名なカベルネ・ソーヴィニョンを、随分長いこと、カルベネ・ソーヴィニョンと思い込んでいたらしく、どこかのお店で指摘された、と言っていたくらいだ。本当に趣味を持たない人だった。

■コロナ禍の中で

親父は終生、地元を大切にした。それはむしろ単純な、原始的な人間としての郷土愛という名の帰属意識であったように思う。子供の時を思い出して感じるような母性的な温かさだけではなく、厳しいことも躊躇なく指摘をしてくれる地元の仲間とのふれあいを通じた父性的な人間的地域社会性であった。だから、仮に選挙に出る類の人生を送っていなかったとしても、その心と行動のパターンは変わらなかったように思う。晩年は豊浜に思いを寄せていたように思う。

コロナ感染症が拡大するまで、親父はときどき地元を往復し豊浜の実家に泊まった。どれだけの頻度なのかは分からないが、専門学校の学生たちを相手に定期的に話をしてくれないかとの依頼に応じたものだった。親父が地元で引き受けた唯一のもので、亡くなった盟友の依頼だったが、義務的ということではなく、それなりに遣り甲斐をもっていたように思うが、むしろ豊浜の実家に泊まることが目的であったところもあった。

また東京では、どうしても断れない団体役職が2~3残っていたため、それほど忙しいというわけではないが、全く暇だという訳でもない生活だったように思う。だから、種々団体の会合や外国在京大使館のレセプションなどで親父にバッタリ出くわすようなこともあった。

コロナ感染拡大期で初めて緊急事態宣言や移動制限がかかったときには丁度東京にいる時だった。当然、地元に戻るどころか、自宅から出ることもままならなくなっていた。それまでも健康には気を付けていたし、出かけるときは車などは呼ばず、必ず歩いて駅に行き電車に乗った。しかしコロナ感染拡大期になると、出かけるとしても近所の散歩程度になっていたようで、少し気の毒に思った。そして時々地元の話をした。頭から離れなかったのだろう。

一方で、単なる望郷爺になっていたわけではなく、毎日のように流れるニュースには気をもみ、政策の動向には関心を寄せ、日本の将来を案じていた。それでいて家族に対する気遣いは、それまで以上になっていたように思う。そうした中で、冒頭にも書いたが6月初旬頃に急に食が細くなった。米寿を迎える年齢にしては元気であったし、頭の回転も速かったが、そのころから急に動作が遅くなっていった。ただ、親父が何度も私に、がんばれよ、と言ったことが気になっていた。もしかしたら何らかの覚悟をしているのかと考えることもあった。ただ親父の様子をみていると、この親父が死ぬわけがないという直観もあった。

親父が病院にお世話になってから、毎日、考え続けたことがあった。それは、親父が人生で最も苦しい時に非難をしたお詫びと、人生で一度も素直に感謝を伝えたことが無かったことだった。どこかにすれ違いがあるまま、一度もそれを口にせず、素振りを示したこともなく、むしろ悟られないように努めていたという方が正しいかもしれない。だから、どうやって伝えようかと思いを巡らせていた。

そして私は、自分が入院していたベッドの上で、退院したらその次の日に伝えようと心に決めた。しかし、退院した次の日の朝、病院から危篤の知らせが届いた。術後の体の痛みも忘れ、私は病院に急行したが、着いたと同時に、まるで言葉なんかいらないとでも言うように、親父は静かに眠りについた。全く良い息子ではなかったように思う。恐らく人生で最大の悔やみとなるであろうことは十分に覚悟している。だからせめて、今は素直に気持ちを伝えたい。ごめんなさい、そして、ありがとう。

■付録)ゆで卵と爪楊枝

(この文章は、2010年当時、税理士政治連盟による秘書から見た政治家と題した特集物に寄稿した、私が親父について書いた唯一のエッセーです。)

ゆで卵の、爪楊枝(ツマヨウジ)の刺さりたる姿や大野なり。でっぷりと突き出たお腹に細く短い手足。まさに讃岐男ここにありではないか。後援者の皆さんには「姿かたちだけは弘法大師なり」とおどけてみせるが、仕事は寸文の隙も許さぬほど厳しい。ただ、厳しいが故に、その容姿が何重にも増して滑稽に見える。さらに、人間が見せる些細な仕草が大野の人間味を際立たせる。真剣になるほど指を弾く。少し照れると後頭部を手のひらでポンと軽く叩き、忙しいと鼻の頭を指で弾く。親しい新聞記者からも種々教えて頂いた。繰り返すが仕事には厳しい。小生は仕事で指導を受けるたびに、ゆで卵を想像している。

木枯らし吹きすさむ頃、国会周辺では党内や省庁間の折衝で一種独特の雰囲気につつまれる。税制や予算の編成作業だ。与党時代の自民党では、各方面から様々なご意見を頂きつつ、当たり前だが最後の数値まできちんと詰めた議論をしていた。ゆで卵も例外ではない。爪楊枝を駆使して、10ではだめだ12だなどと、よく議論をしていた。そうした仕事には、かなりのエネルギーが要る。肉体的にも精神的にも激務となる。

「大野さん、なんでそんなに元気なんな」。大野が最も頂く質問だ。傍から見ていると、確かに訪ねたくなる言葉だ。国会での仕事は日によってはそれこそ徹夜に近いこともある。しかし大野は一度も疲れたなどという言葉を口にしたことがない。「そりゃ決まっとるがな。みんなから頑張れって元気を頂くからや」、と、いつもの張りの良い明るい声をお返しする。

人間不思議なもので、支えていただける人たちがいるだけで頑張れる。苦しくても、頑張れと言って頂いた人の笑顔を思い出せば、前へ進める。心の触れ合いとは、どれほどのエネルギーを持つのだろうか。大野の活動を見ていると、つくづくと感じる。現代は自己責任型のドライな社会になりつつあるが、ゆで卵は、人との触れ合いを大切にしている。大いに共感するものである。

結びに当たり、税理士の先生方には日頃のご活動に対しまして深甚なる敬意と感謝を申し上げ、益々のご活躍をご祈念申し上げる次第です。