報告が遅れましたが、先日、イスラエルのアイェレット・シャケッド司法大臣の表敬を受け、友好議員連盟を開催いたしました。

機関紙企画:危機に立つ日本の科学技術

自民党の機関紙の企画で、今年3月くらいから「危機に立つ日本の科学技術」と題した連載記事が掲載されていましたが、今回は「知財立国の課題と展望」というテーマとなり、知財戦略調査会と科学技術イノベーション戦略調査会の両方の事務局を仰せつかっていたためか、お声がけを頂きました。

今回の企画は、国立研究開発法人科学技術振興機構理事長の濱口道成先生、公益財団法人世界平和研究所副理事長の荒井寿光先生、そして特定非営利活動法人21世紀構想研究会理事長の馬場錬成先生という、この道では大変著名な先生方の対談でした。記事に掲載されるということよりも、私にとっても非常に刺激的で有意義なものとなりました。記事は添付しご報告とさせていただきます。なお、この企画は先月のものでしたが、選挙を挟んでしまいましたので、ご報告が遅れました。悪しからずご了承ください。

第48回総選挙の結果について

ご報告が少し遅れましたが、この度の第48回総選挙にて、3期目の挑戦をさせて頂き、多くの皆様のご信任を賜りました。賜りました皆様の思いを国政に反映していきたいと思います。

皆様の思いとは何か。それは大野敬太郎を100%信任したわけではないぞ、自民党を100%信任したわけではないぞ、という思いなのだと思います。であれば、それを謙虚に受け止めて、とにかく政策と結果をお届けしなければならないのだと思います。

そして信任頂けなかった方の思いも、受け止めていかなければなりません。実はこちらの方を考えることこそ重要なのだと思います。選挙は勝てばいいものではなく、そもそもどうして信任されなかったのか、を考え続けることに意味があると思っているからです。これを忘れたときに、思考が狭小になり、例えば政策は真っ当でも驕りに見えることがでてくるのだと思います。そして、考え続けた結果、信任頂けなかった方にとって反対の政策を打たざるを得ない場合には速やかに断行し、なぜそうしたのかを丁寧に説明していくという繰り返しなのだと思います。

いずれにせよ、3期目の戦いが始まりました。私にとっては引き続き地方創生と外交安保です。これからも皆様方にはご指導ご鞭撻を賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

北朝鮮について

北朝鮮について、累次の国連決議によって、最近決定的に変化があるのは、加盟国が北朝鮮との外交関係の見直しに取りかかっていることです。

ペルー。大使の国外追放と外交官削減。

メキシコ。大使の国外追放。

フィリピン。貿易取引の停止。

マレーシア。外交経済関係の見直しを約束。

エジプト。軍事的な協力関係の断絶。

スペイン。大使の国外追放。

ブルガリア。外交官の削減。北朝鮮労働者の雇用中断。

チェコ。北朝鮮労働者の雇用中断。

ルーマニア。北朝鮮労働者の雇用中断。

先日、ワシントンポスト紙が報じたところによれば、昨年エジプト沖で拿捕された船舶から見つかった北朝鮮製携行式ロケット弾約3万発の買い手はエジプトの企業だったとのことでした。中東アフリカ地域への武器輸出も北朝鮮にとっては外貨獲得の手段。正式な貿易ルートではないと思われますが、こうした取引をさせないことは国際社会にとっても重要です。河野外務大臣も報道によれば先月の中東歴訪で協力を要請したとのことです。

トランプ大統領は、北朝鮮に対して軍事行動も辞さない姿勢を崩していませんが、客観的に言って、圧力強化ではあるけど外交優先であることは変わりありません。つまり軍事力を背景にした外交力の強化です。北朝鮮と武器取引のある国に対する独自の制裁も行なっています。

いずれにせよ、我々日本としては、あらゆる可能性を排除せずに万全の体制を維持することは変わりませんが、そのためにも対処力を抑止力とともに質と量の両面でバランスよく向上させなければなりません。

臨時国会開会と解散

本日、臨時国会が召集され、衆議院が解散されます。政策の議論がまともにできる国会になることを心から望み、選挙に挑みたいと思います。

小池都知事が希望の党を立ち上げました。ロイターによると、”In Japan, new party challenges Abe with populist slogans; but little policy gap”だそうです。つまり、ポピュリスト的スローガンを掲げて新しい党が立ち上り安倍政権に対峙することになったが、それほど政策的な差はなさそうだ、というようなニュアンス。見方はいろいろでしょうが、それほど自民党にとって楽観できるものではなく、大変困難な闘いとなるはずです。しかし、政策的な論議をして決める政治を行うことは絶対に必要です。

先日、国連総会から帰国した直後の安倍総理の会見では、経済的に恵まれない家庭に生まれた子供たちでも大学教育が受けられるような国家にしていく、ということが宣言されました。リカレント教育・給付型奨学金拡充・幼児教育無償化・待機児童解消・介護人材確保などに繋がることになります。その財源を、来年消費税増税分の一部に使わせて欲しいということでの解散だとの趣旨でした。

私自身は、とにかく人口減少対策と地方創生を引き続き訴えていきたいと思います。若者支援、子育て世代の支援は中心的課題になりますが、中小企業を中心としたサプライチェーン再構築や知財・科技イノベーションも地方の活性化にとっては必要な施策です。そのうえで、堅実な外交と安全保障の必要性を訴えてまいります。

いずれにせよ、日本が置かれた状況を考えれば政争ばかりを繰り返していた時代に戻すわけにはいきません。骨のある政治ができる環境を作っていきたいと思います。

メイ首相の訪日と「いずも」、そして日英関係

先日、イギリスのメイ首相が来日。安倍総理との会談を経て、小野寺大臣と海上自衛隊の護衛艦「いずも」を視察に行かれました。その当日、私自身は大臣のバックアップ要員。そして後日イギリス大使館にてメイ首相に直接お会いし「いずも」乗艦のお礼を申し上げる機会もあった。そんなことで、この際、「いずも」と日英関係を強化すべきことについて少し触れておきたいと思います。

海上自衛隊の艦船の命名は、大体において、旧軍時代から使われていた艦船の名前を継承することが多々あるのですが、現在、一応の基準があって、輸送なら半島など(例おおすみ)、掃海なら島や海峡など(例ぶんご)、潜水艦は潮流に関する天候気象か動物(例おやしお)、護衛艦は雷や霧や風雨などの天候気象など(例むらさめ)、特にミサイル護衛艦は山岳名(例こんごう)などとなっています。だから、「むらさめ」と聞いたら何となく護衛艦かな、「ちょうかい」だったらイージスかな、「おやしお」だったら潜水艦かな、などとなんとなく想像がつく。

「いずも」はヘリコプター搭載型の護衛艦(DDH)。一見、空母に似た形なので一度は

ご覧になったことがあるかもしれません。出雲ですから雲が立ち上ることです。そして日本では一番大きな護衛艦で、アメリカの最新の空母に比べるともちろん小さいですが、それでも旧軍の空母「加賀」などよりも大きい(大きいから何だという話ではないですが)。確かに諸外国との共同訓練で他国艦船と並走する「いずも」を見ると、その大きさが際立っています。そして、「いずも」も昔からある(今の「いずも」は2代目)。

初代は装甲巡洋艦の出雲。小野寺大臣もメイ首相との会談冒頭で言及された通り、19世紀末にイギリスに発注され1900年に就役、日露戦争を戦っています。そこから2次大戦末期の1945年7月に米艦載機の攻撃で沈没するまで45年間も現役でした。出雲の名前が有名なのは、日露戦争のころの逸話によるもので、出雲は、日本船団を沈めに沈めて大打撃を与えたロシアの装甲巡洋艦リューリクの撃沈に成功する。恨み骨髄だった筈です。しかし、逆に生存者救出を行ったのが出雲。国内外からの称賛を浴びたという史実が残っています。

実はこうした美談は意外と結構ある。第二次大戦中、駆逐艦の雷(現在同名の護衛艦「いかづち」がある)の工藤艦長は、当時、撃沈した英の巡洋艦の乗組員422人を救助し、雷に乗艦した英兵士を前に英語で「貴官らは日本帝国海軍の名誉あるゲストである」とスピーチを行った。ただ、それだけではなく、本当の美談はここから。この時の一人で後に外交官になったサムエル・フォール卿が退官したのちに日本を救うことになる話です。

1998年のこと。天皇陛下が訪英を予定した際に英国内で日本軍捕虜となった軍人らによる反対運動が激化。しかしフォール卿が間髪入れずに当時の体験を「ロンドンタイムズ」に寄稿し「友軍以上の厚遇を受けた」と回想、反対運動は下火になった。フォール卿は更に2003年に訪日し、工藤艦長の墓前に手を合わせたとのことです。

英国は、いろいろな意味で、これから日本にとって、これまで以上に大変重要な国になる事は間違いありません。安全保障協力も積極的に進めていくべき国です。

【善然庵閑話】岡倉天心と日本人の相対性

日本人とは、と問われたときに、日本人ならば殆どの人が、これこれしかじかと答えるように思います。確かに日本人による日本人論は巷に溢れていますし、これほど自国やその国民性の分析を好む人種というのも珍しいものなのかもしれません。

それは、私が度々引用する内田樹も指摘している様に、日本人は相対的であって、絶対軸を持たないか持っていると実感できないので、常に周囲の事、例えば他所の何々人はどうしたこうした、何々国はああしたこうした、と比較分析しながら自分の立ち位置を確認しないと不安になるのかもしれません。

これは、古来の日本の宗教観に基づくものであるように思いますし、仮にラーとかオシリスとかキリストとかモハメッドとかの絶対神を信仰する国であったら全く違う文化が生まれていたものだろうと思います。

日本人が相対的であることは、もちろん、内田樹自ら明かしている様に、何も内田氏が独自に編み出した思想でもなく、古来からなんとはなく日本人が漠然と自覚していた心を再掲していることでもあります。その直近でいえば丸山眞男などです。丸山にも私自身、内田樹と同様に、その行きつく主張の結果にはさっぱり共感はできませんが、その言論のプロセスには大いに痺れたものです。

一方で、岡倉天心は、茶の本(村岡博訳)で明快に書き残している様に、不完全であることを崇拝している人種と言っています。曰く、真の美というのは、不完全を心の中で完成させる人によってのみ見出される、と。確かに茶道は複雑なぜいたくよりもむしろ単純の中の慰安を教えるし、宇宙に対する相対観を定義するわけで、それをすんなり受け入れるのが日本人です。であれば、対象物に完全を求めても、それはそれ自体として褒め称えるべきことではあっても、結局は相対的なものです。

一定とか不変は単に成長を停止する言葉であって、定義は常に制限であると岡倉天心は喝破します。国は社会の慣習を守るために個人を絶えず犠牲にするし、我々は恐ろしく自意識が強いから不道徳を行うし、他人に真実を語ることを恐れているから良心を育むし、自分に真実を語ることを恐れるから自惚れを避難所にする、と反語的に続けます。

しかし、老子的に終わらないのが日本人なのだと私は解釈しています。結局、世の中が相対に支配されていることを認識し、だからこそ常に前進することを意識するからこそ、日本は発展してきたのだということもできます。

トヨタのカイゼン方式は世界の経営者ならば誰でも知っている言葉ですが、それに胡坐をかくようなことはない。安倍政権も5年前の金融政策に胡坐をかいていることはまずありえない。常に変化をし続けなければ、皆さんが心の中で美を完成することはないのだから。

ところが為政者は国民が心の中で美を完成させるために政治を行うわけではなく、対象物が完全な美たらんことを求め不断の努力を行うのが普通です。であるならば、このギャップを常に埋める不断の努力も必要です。

ということで、本日より暫くの間、東京を離れられない生活に入ります。ここ1〜2年で急激に悪化している安保環境に万全を期すためですが、今まで仕事が終われば”終わった”と思える空間が家にあったのに、”終わった”と思えない空間に蟄居を命じられた気分です。そうなると、人間取り留めもないことを考えるもので、少し出てきた腹を摩りつつ、ヘルシア緑茶を飲みながら、お目汚しとは知りつつ書き残した次第です。

このたび防衛省を担当することになりました

このたび、防衛大臣政務官を拝命し、過日着任いたしました。謹んでご報告申し上げます。まずは、同時期に台風による豪雨の被害にあわれた皆様に心からお見舞いを申し上げ、復興復旧に全力を挙げて参りたいと思います。

国の守りという崇高な使命を担うことになりました。小野寺大臣・山本副大臣を支え、国民の皆様の信頼回復と国の防衛に、真摯に謙虚に全力を尽くして参りたいと存じます。緊張感をもって任にあたる所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。

大志会主催で田﨑史郎氏にご講演をいただきます

掲題の通り、下記の要領で、政治評論家の田﨑史郎氏にご講演をいただく運びとなりました。

日時 7/29㈯ 15:00~

場所 オークラホテル丸亀 2F鳳凰東

入場無料です!皆様お誘いあわせの上、是非奮ってご参加ください。

田﨑史郎(たざき・しろう)氏 プロフィール

時事通信社特別解説委員

◆昭和25年(1950年)6月22日、福井県坂井郡 三国町(現坂井市)生まれ。67歳。

◆福井県立藤島高校を経て昭和44年(69年)4月、中央大学法学部法律学科入学、同48年(1973年)3月卒業。

◆昭和48年(73年)4月、時事通信社入社。経済部、浦和支局を経て54年(79年)4月から政治部。昭和57年(82年)4月から平河(自民党担当)記者クラブで2年9カ月間、田中角栄元総理が率いる田中派を担当。

◆平成5年(93年)9月から政治部次長。編集委員、整理部長、編集局次長を経て同18年(2006年)6月から解説委員長。同27年(2015年)7月から特別解説委員

◆自民党はじめ民主党、公明党、維新の会などを幅広く取材。政治取材は38年余。社会資本整備審議会公共用地分科会委員

◆TBS系「ひるおび!」「ニュースキャスター」、フジテレビ系「グッディ」「とくダネ!」、日本(読売)テレビ系「ウェークアップぷらす」、テレビ朝日「羽鳥慎一のモーニングショー」、BSフジ「プライムニュース」などに出演。フジテレビ・ドラマ「CHANGE」監修。「文藝春秋」「週刊現代」「週刊新潮」などに執筆

◆主な作品=『竹下派死闘の七十日』(文藝春秋「文春文庫」)、『梶山静六 死に顔に笑みをたたえて』(講談社)、『政治家失格 なぜ日本の政治はダメなのか』(文春新書)、近著に『安倍官邸の正体 国家権力の中枢を解明する』(2014年12月、講談社現代新書)など。

アラブの平和と欧米の平和の違いなど(イスラエル訪問報告)

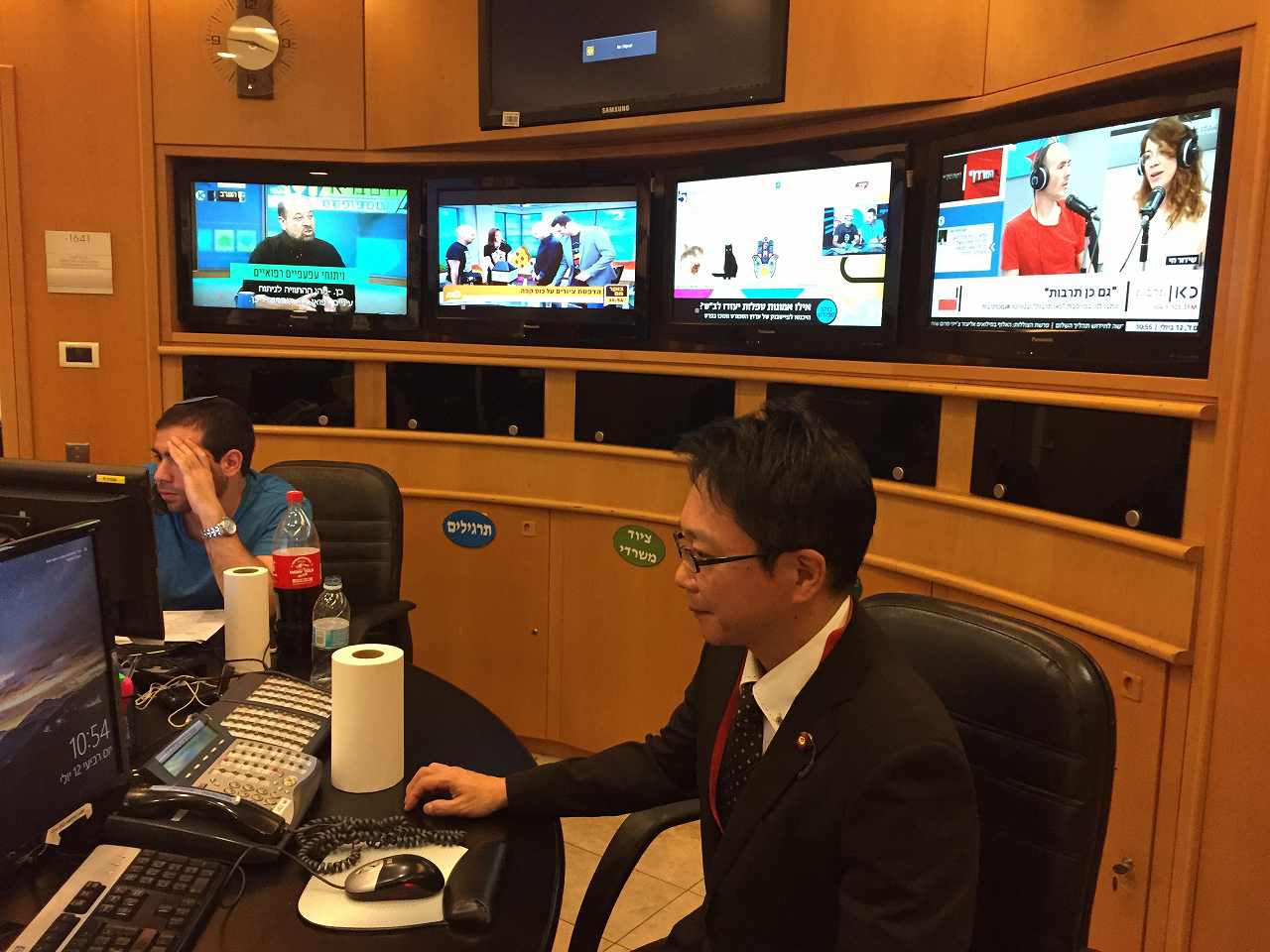

7月10日より移動のぞいて3日間、イスラエルを訪問して参りました。内閣府大臣、外務省国連担当事務次官、元情報機関のアラブ専門官、メレツ党、クラヌ党、リクード党のそれぞれの国会議員と面談。また、元国会議員でシオニズムの専門家やイスラエル国防軍サイバーセキュリティー担当官、日本企業の現地研究所、外務省アジア局との意見交換、そしてエルサレム旧市街、ホロコースト記念館に訪問して参りました。

内閣府大臣との会談では、大臣からはイスラエルがなぜイノベーションに長けているのかについて、砂漠が多く水が無いから嘆くのではなく、イノベーションで答えをだすしかないという現実と、それを解決しようとする楽観主義の話を頂きました。実は香川県も水がないのだけど・・・などと思いながら、日系ハリウッド映画スターの話を思い出しました。いわく、「日本は負けるのを恐れる、我々は勝てないのを恐れる」と。チャレンジングスピリットは楽観主義に基づくものだし、事態打開のキーワードなのだと思います。

もう一つ、大臣の話で印象に残ったのは、ドイツとの関係。今は大変良好な関係を築いているとのこと。イスラエルへの訪問は今回を含めて2回目ですが、いずれもドイツのフランクフルトやミュンヘン経由で入っています。機中思うのが、おそらく70年前には想像もできなかったことなのだと思います。あとで触れますが、イスラエルも非常に多様な考え方があり、それを政治がまとめて、難局を打開するという、あたりまえだけども困難を成し遂げた国の姿にあらためて賞賛を送りたくなります。

国連担当事務次官との会談では、強烈なインパクトがあったのは、イスラエルが国連総会で年間2〜30の決議を出されていることに関する議論でした。イスラエルが国際機関の中でいかに困難を強いられているかということが十二分に理解できましたが、逆に言えばそれだけ国際会議で違和感をもって迎えられているかということなのでしょう。日本は中韓から、最近特にUNESCOなどで、全く事実無根のいちゃもんを付けられますが、それと比べたら子供のようなものです。次官は「差別されている」という言葉を何度も使っていらっしゃいましたが、すり合わせの困難な課題も多くあるのでしょう。

元情報機関のアラブ専門官の話は、イスラエルがアラブ諸国をどうみているのかを知るのに大変役に立ちました。と言ってももちろん政府を代表する意見でも何でもなく、淡々と事実を語ってくれただけですが、話の仕方やら、どこに多くの時間を割いているかが面白いと感じました。

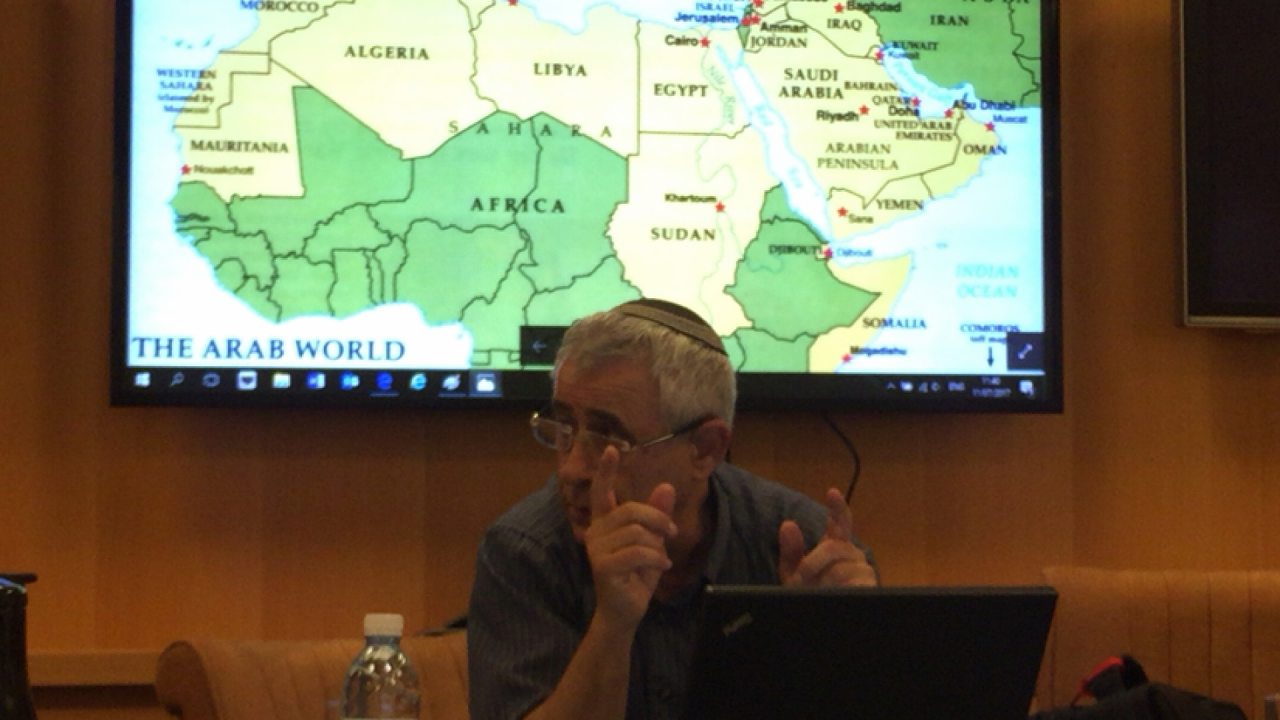

アラブはご存知のように部族単位の活動の方が国家という単位よりも重要で、それなのにもかかわらず20世紀初頭に英国などによってアラブを無視した西欧のためだけの人口国家が多く生まれた訳ですが、現在、不安定なのはイラクやシリアなど国家が多くの部族を抱えていて多種族国家である場合が多く、安定しているのはクェートやカタールなど1つの部族の国家(首長国)か、UAEのように首長国の連邦(EはEmiratesで、部族長のアミールはEmiratesの語源)の場合。つまり人工的境界線引きがいかに中東を不安定にしてきたのかが認識の出発点になります。

そこで今回改めて気付きを頂いた話に触れますが、それはこの専門家が「砂漠では戦わなければ生きていけない」「アラブの平和(サラーム)は欧米の平和(ピース)とは違うのだ(サラームは文書による停戦という程度の意味)」という趣旨のことをおっしゃっていたことが妙に心から離れないことによります。血族的結束が部族ならばその部族単位を無視することは不可能で、そうした部族間の切磋琢磨が部族を豊かにするならば、そしてサラームを成し遂げているのだとすれば、それはステートではなくエミレーツを目指すべきという、当たり前と言えば当たり前の結論になるわけで、今後の中東安定の一つの大きな見方になるのだと思います。

その他、シオニズムについて語ってくれた元国会議員。今回の出張では一番インパクトがあった会談でした。ユダヤ人の定義やらイスラエル人の定義など考えてみれば不思議で、実は私自身、シオニズムというものを離散したユダヤ人の熱狂的信者達がパレスチナの地に帰ろうとする運動としか思っていなかったものですから、大衝撃を受けました。

参考までに触れておけば、この方のシオニズム観は、ユダヤ人というのはユダヤ教を信じることではなく、ユダの部族に属することであって、信じることは重要だけど宗教が中心ではないというもの。まぁ確かに、ユダヤという名前自体は、古代ローマが入ってくるまでは使われていたであろうし、古代ローマがユダヤを一掃しようとしてペリシテ人を入植させ、名前もそれにちなんでパレスチナにしたという歴史をたどれば、必ずしも宗教ではない、という考え方は、頭では納得できるのですが、なにせ極めて多様な考えが内在した国家であるということは理解できました。

それもそのはず、わずか120の議席をもつ国会でも、10くらいの政党があるわけで、一番右翼の、ザ・宗教みたいな政党があるから、それだけが目立ってそういう国として見てしまうのかもしれません。確かにテルアビブの若者などは、ユダヤ教などどこ吹く風の様子で極めて西欧的にカフェで仲間と深夜まで酒を飲むのですから。

その他、エルサレム旧市街散策、ホロコースト記念館などに訪問。多くの刺激を頂きました。こういうスピリチュアルな意味での肌感覚というのは、現場に行かないと決してわからないものがあります。