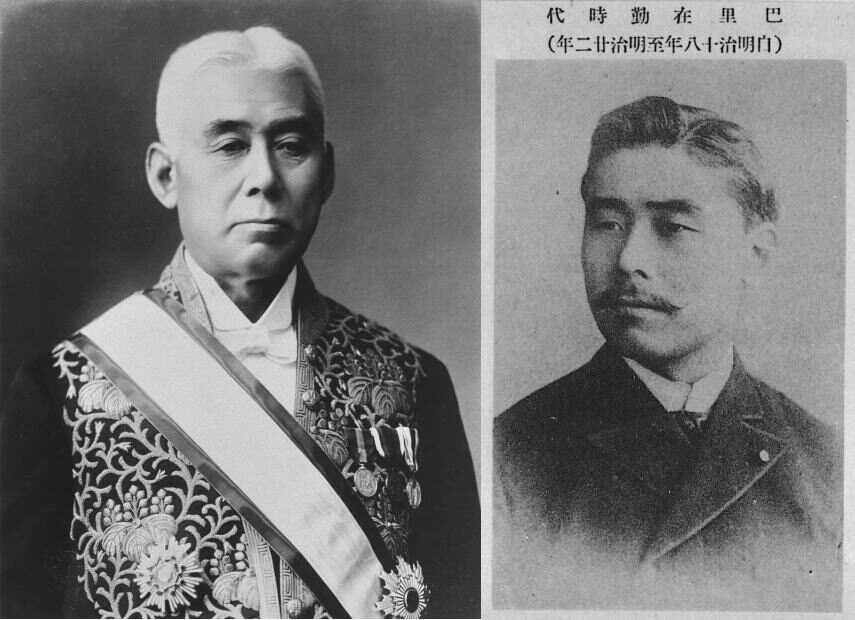

(写真:大正時代の内閣総理大臣原敬-国立国会図書館)

安倍総理が凶弾に倒れてもう少しで1年になります。未だにふとした瞬間に、ご薫陶を頂いた場面を思い出し、複雑な思いをすることがあります。国際社会で信頼を勝ち取った真の国家的リーダーと、直接ご薫陶を頂いた大先輩を同時に亡くしたというだけで、既に言いようのない阻喪でしたが、非道な犯行によって倒れた故人に対して追い打ちをかけるような心無いコメントを浴びせる一部のメディア出演者、そしてそれに反論を許さないかのような当時の世相に、到底言葉にならない複雑な思いであったことを今でもはっきり覚えています。政治家としてその思いを完全に消化するには時間がかかるように思います。

ただ世相というものが幾分かの変化の可能性を持っているのだとすれば、この複雑なる思いを解きほぐせることもあるのだろうことも信じていたりします。歴史家の筒井清忠先生は、明治以来の政治家暗殺について、当時の世相も併せて広範かつ詳細な研究成果を発表していますが(月刊VOICE)、その歴史的視座の中で、政治に対する日本特有の世相に警笛を鳴らしているように感じます。

そうした特殊に湿った感覚の事柄を、未だ生々しい感覚が残っている中で、自信をもって振り返る勇気を私は到底持ちあわせていませんし、暗い話題を持ち出すことが適当かどうか迷いもあります。それでも世相というものが、日本を正しい方向にけん引するようになればと願い、筒井清忠先生という稀有な歴史学者の著作に勇気を貰い、あえて振り返ることで、政治に対する日本の世相が世界の中でどのような立ち位置にあって、歴史と言う時間軸の中でどこにあり、更に言えば、政治と密接に関係があるはずの正義とは日本人にとって何を意味しているのか、一度立ち止まって考えることも必要だと改めて思いなおすに至りました。従って、本稿は、ただ雑感を書き残したものに過ぎず、何かを提言するものではないことを予めお断りしておきます。

(歴史)

筒井先生によれば、明治新政府成立後の平時における初めての政治家暗殺は、未遂も含めれば岩倉具視であったらしい。そして明治期と大正期では、動機や目的にそれぞれの特徴があると言います。明治期は、公憤を原動力とした専ら政治的な目的であった一方で、大正期になると、政治目的は散逸し、自らを社会弱者の代表と擬し、権力者を勧善懲悪的に狙うものとなり、更には公憤とは懸け離れた個人的怨恨でも、対象が誰であれ、公人のように言動に批判が伴う職にある者であれば特に、メディアを通じて世間を驚かせ、時には同情を伴って世論を巻き込むことで、社会に復讐することを目的とした、極めて歪んだ卑劣な犯罪構造を形成していきました。

明治初期には、武士道精神が色濃く残る時代にあって、天下国家を論じることを生きがいとした志士が多かった一方で、時代が下り明治後期から大正期になると、富国強兵という国家目標が達成されたと受け止められたことから、むしろ個人的精神や人道的精神が重んじられる時代に変化していき、徐々に内向きの精神修養による人間形成を説く修養主義文化が育っていったと指摘しています。こうした世相が政治家暗殺の様相をも変えたと言えます。

ただ、そうした政治家暗殺をメディアがどう報じたのかという一点においては、時代を通じて共通の側面があり、犯罪者に対して同情的なものが大なり小なり入り、それに呼応するかのように世論が形成されています。ごく一部でも同情的な意見がメディアを通じて世論に積極的に反映されれば、世論として構造化され、新しい世相を生むことになります。このことは、法治国家と民主主義を考える上で、重要な示唆を含んでいるように思います。特に、その後に続く昭和の軍国主義を形成するに至るポピュリズムとの関連を想起させるものがあります。以下、筒井先生の文献から何例かを先生の論考とともに紹介します。

(明治期)

先に触れた岩倉具視の事件では未遂に終わったために政治的にも世論的にもそれほど大きなインパクトではなかったらしい。しかし、その直後の紀尾井坂の変や伊勢神宮不敬事件では、実際に対象者の命が奪われたために大きく報道されました。

〇紀尾井坂の変(1878)

―公憤を原動力にした専ら政治目的の事件

紀尾井坂の変は、大久保利通が、島田一郎という暴漢に襲われた事件ですが、当時は西南戦争まで続く不平士族による反乱事件の敗北者達の怨恨が、溜まりにたまって大久保利通に集中していたため、島田一郎らによる斬奸状まで持った襲撃は、不平を持つ層からは賞賛されるほどでした。事実、島田一郎は藩閥政治に抵抗し政党政治の先駆けとなったとして、東京浅草本願寺の憲政碑に、伊藤博文・大隈重信とともに合祀されているといいます。

〇伊勢神宮不敬事件(1887)

―公憤を原動力とするもメディアとの関係が指摘される事件

伊勢神宮不敬事件は、初代文部大臣森有礼が、山口県萩生まれの国粋主義者、西野文太郎に刺殺された事件で、今でも報道被害が疑われています。その報道とは、事件直前に新聞に掲載された「とある大臣が伊勢の神宮を訪れた時、土足禁止の拝殿に靴を脱がずに上がり、目隠しの御簾(みす、すだれ)をステッキで払いあげ」た、というもので、皇室に対する不敬だとして世論が激昂しました。当時から森有礼は急進的な欧化主義者であったとされていたため、「とある大臣」は森有礼とされ、伊勢神宮の造園係であった西野に暗殺されます。

事件後もメディアは殊更に急進的欧化主義者であることを強調したため、西野に同情が集まった。当時、日本にいたアメリカ人天文学者のパーシバル・ローエルという人も、さすがに日本のメディアが西野を称えることを批判したという記録が残っているそうです。また、西野のことを丁寧に調べて書籍にした者もあって、さすがに発禁となったそうですが、墓石が願掛けの対象になったらしく、高村光太郎は子供の時に墓石を砕いて持つと宝くじによく当たったと回想しています。

(大正期)

〇安田善次郎暗殺事件(1921)

―明治的武士道精神と大正的個人主義精神が融合した独善的社会正義

安田善次郎暗殺事件は、安田財閥創設メンバーで東大安田講堂を寄贈した安田善次郎を、朝日平吾が刺殺した事件です。被害者は政治家ではなく財界人ですが、当時安田は世間から「自己一身の私利を願う他を顧みない残忍な有害餓鬼」として扱われており、世相を色濃く反映した事件だと言えます。

朝日平吾の経歴を辿ると、北一輝を理想としながら柔軟な着想で公益を追及しようとする信念が伝わってきます。裕福な家庭に育ちながら二十歳で従軍も、劣悪な部隊規律に嫌気がさして脱退。その後、通信社で言論活動を展開し実践に及ぶも、突如帰郷して旅行具店を始める。しかし、近代史上最大のストライキ争議に全財産をつぎ込み破産。憲政会に入り皇室中心の民本思想に立脚した政治にのめり込んでいき、平民青年組織立上げに奔走。ところが限界を感じたのか突如として政治から離れ、一旦は宗教活動に加わるも飽き足らず、最終的には弱者の為の社会的事業だとして「労働ホテル」建設に着手。安田を刺殺するに及んだのはその頃でした。

朝日は、明治から大正に漂う世相の全てを体現し、社会正義のためとして商売から宗教までのあらゆる手段を尽くし、最後に事に及んだと言えます。吉野作造は、鋭くこの事件の本質を突いています。要すれば、社会の不義に自らの命を賭す武士道精神がまだ残り、富の配分に関する新しい思想も動いていた時代。金の為なら何でもありという事業家がいるのであれば、武士道精神と新時代の理想の混血児たるこの青年が、公憤に激して何をしでかすかわからない、ということを我々はよく理解しなくてはならない、という言論でした。

〇原敬暗殺事件(1921)

―個人的憤懣を社会に転嫁しようとする日本初の劇場型犯罪

原敬暗殺事件は、当時の内閣総理大臣原敬が中岡良一という暴漢に暗殺された事件です。その背景から様々な憶測や陰謀説が流布されていますが、現在では個人的事情によるものだとされ、政治的な動機は皆無であったとされています。原敬は、平民宰相として現在では比較的好意的に評価されることが多いのですが、満鉄疑獄やアヘン疑獄などのスキャンダルに関連して報じられるなど、当時の評価は大変厳しい。そうした事情で、原敬自身も暗殺される可能性を認識しており、戦後になっても多くの陰謀説が出回ったのは、そうした背景によるものだと思います。

結局のところ暗殺の動機は、鬱憤晴らしとでも言うような個人的事情、即ち恋愛感情であったことが分かっています。中岡には、そもそも政治的な言論活動で物事を解決しようとする意識は希薄だったらしい。どうしてそれが暗殺に結び付いたのか。

中岡は縫子(ぬいこ)という初恋相手に人間愛的な深い恋愛感情を抱いていますが、その背後にあるのは、中岡が置かれた境遇からくる憂鬱でした。若かりし頃の中岡は早くから父親を亡くして生活に苦労した一方で、白樺を好んで読んでいたことから、武士道精神への反発と、個人主義・人道主義・生命主義への傾倒がみられます。一見すると、社会正義からくる暗殺とは全く相いれませんが、前者が拒絶されれば、その反動として後者が復讐的に浮上し肥大化すると言うことは起こり得ると筒井先生は指摘します。

取り調べ尋問の中で中岡は、「原首相を暗殺しなかったら縫子と一緒になれぬということを考えたか」という質問に、「両立せぬから片方を断念しました」、と答えています。自分を映画のヒーローに擬し、メディアを通じて事件が世の中を驚かせ、それが自分の恋を否定した社会への復讐となることを最初から予期して、メディアでの名声を追い求めたという、典型的な劇場型暗殺事件だとも指摘しています。

(民主主義の礎とメディアリテラシー)

安倍総理が凶弾に倒れた際、党内では激しい感情の揺れとともに、犯人の動機や事件の背景に注目が集まりましたが、原敬暗殺事件同様、残虐な行為でメディアの注目を浴び、それを利用して社会を変えようとした誠に非道な試みであり、明治時代のような政治目的は皆無でした。そして事件に対して党内では、政治目的ではない以上あくまで犯罪だとする認識もありましたが、民主主義への挑戦だという認識が広がっていました。

しかしそうした政治的な認識を確立したところで、報道は予期せぬ方向に向かう。あまりに衝撃的な事件に、当初は個人の業績や各国からの追悼コメント、更には犯行の分析が詳細に報じられていましたが、犯人の動機と背景が紹介されるに従って、徐々にその置かれた境遇に同情が寄せられ、次いで自民党と宗教団体との関係に焦点が当てられ、原敬暗殺事件と同様に在りもしない憶測に基づく陰謀論まで横行し、それぞれに対する批判が展開されていきました。報道の焦点は故人から外れていき、全体として巻き起こる政治批判が、故人の功績に霞をかけるように消し去っていく様を感じ、無機質な画面の冷酷さを恨んだことを忘れはしません。

いずれにせよ党内は世論に沿って霊感商法の被害者救済に関する法的措置の議論に向かいます。私は当初、議論の方向の是非は別としても被害そのものが顕在化しにくい性質のものであるとの認識のもと、まずは実態調査を徹底し、その上で個別被害は消費者契約法等に基づいて司法で争うべきとの視点に立っていました。そもそも4年前に霊感商法による契約取り消し(返金)を法的に可能にしたのは安倍政権で、法律等に不備不足がある場合は、改正して被害者救済を行うべきと考えていました。

特に実態調査の法的基盤と運用基準の明確化は必要だと考えていました。透明性の観点で、被害情報が多い場合は躊躇なく調査するか、定期的な報告を求める方向の話ですが、もし事件前にそうしていれば、この事件も生じなかったのではないかと悔やまれてなりません。いずれにせよ、その後の被害者救済のための法改正の動きはご承知の通りで割愛しますが、法改正の意義は当然あるとしても、犯人の蛮行が既に全く報じられなくなった中での改正で、しかもそれは結果的に犯人が望むであろうことでもあり、テロ対処の国際的常道に照らしても感覚のねじれを感じざるを得ませんでした。その上、故人を追悼する静かな一時も許されなかったことは、感情の整理を困難にしたように思います。

結局のところ、政治がメディアによって消費されたと感じる部分がありました。それはもしかすると政治家という存在が、世間からは生身の人間であることが忘れられ、ある種の抽象的な概念と見做され、どれだけ非難し痛めつけても構わないと受け止められているからかもしれません。コロナが蔓延し始めた際の心無いSNSの書き込みに、人間の恐ろしさを感じたりもしました。もちろん政治家である以上、どのような政治批判であっても甘んじて受けるべきと認識してはいます。なぜならば権力は監視下に置く必要があるからで、その意味ではメディアの独立性と報道の自由は民主主義の礎であることは基本的に絶対視すべきです。

ただ、メディアの本質的機能が権力監視なので、その前提として政治は悪であることに置かざるを得ず、それが時には世論を巻き込んで必要以上に糾弾し政治を消費する構造は、時代が下っても変わらないということを思い知らされた今、権力の監視を受ける側の政治家として、民主主義の礎と言うだけでは受け止めきれない不条理を感じざるを得ません。伊勢神宮で不敬に及んだのが森有礼であった証拠はなく、側近はむしろ否定しており、結果的に印象が操作され暗殺されたのだとすれば、権力の監視や報道の自由が民主主義の礎だとしても、必ずしも受け止めきれないものがあります。

もちろんこれは、既存のメディアのビジネスモデルでは避けられない構造的問題です。印象操作ぎりぎりの切れ味の鋭いコメンテーター登用で視聴率も広告収入も上がる構造で、最近ではネット媒体に押されて更なる鋭さを求めるようになっています。一方で、メディアが権力監視の報道を続けても、結果的に視聴者から飽きられて報道を中断すると、野党などの反権力サイドから報道は腰抜けだと突き上げられることもあるのだと思います。結局メディアがいけないというよりもビジネス構造の問題である以上、翻弄されるのは国民や政治であるという認識を視聴者や読者がリテラシーとして持つべき大きな課題です。このことは、横行する偽情報への備えともなるはずです。

(政治家と有権者の距離)

先ほど、政治という存在が、巷からは極度に抽象化されているのではないかという指摘をしましたが、これは政治と有権者の距離感の問題でもあると思っています。すなわち、自分らが選んだ代表が暗殺された、と思うのか、世間で批判もあった有名人が暗殺された、と思うのかは、政治と有権者の距離感に大きく影響をうけるのだと思います。

林芳正外務大臣に最近お聞きしたところによりますと、アメリカでは政治学を学ぶ学生に、社会統計を調査するよう指導するとのことです。統計の内容は何でもいいそうですが、条件を1つだけ付すらしい。その条件とは、必ず国会議員の事務所にアクセスして調査すること、の一点だそうで、学生に対して国家へのアクセスを実体験してもらうことが目的なのだとか。思えば殆どの国民は、あえて政治家との接点を持とうと考える人は少ないのだと思います。

アメリカがそういうプログラムを実践しているのは、アメリカでも国民にとって国会議員は遠い存在だからだと思います。しかし、そうした国家へのアクセスの意味合いを学生に積極的に教えていることが理由かどうかは別として、国家運営への関与意識、参政権としての国家への自由、という意識は、日米で決定的に違っているように思います。当該プログラムに参加したアメリカの学生は、国会議員事務所へのアクセスは想像より遥かに容易だったとの感想を持つそうで、距離感は近くなるのだろうと想像できます。

結局、政治家に限らず人間というのは外見だけでは分かりにくい。外見というのは準備されたものですから、準備された演説やテレビでの解説も含まれます。逆に言えば、準備を全くしていない自然体の時の雑談や普段の行動などでしか分からないものだと思います。従って、どれだけ努力を重ねたところで、人間性まで含めて良きにつけ悪しきにつけ評価頂けるのは、直接接することができる地元有権者か仕事仲間である同僚議員や官僚達に限られてしまいます。国家的リーダーの場合、その生身の人間性をメディアが等身大に伝えない限り、等身大の評価を全国民から頂けるわけがありません。

(正義の裁定者)

独善的社会正義(という言葉にも自己矛盾がありますが)による政治家暗殺の歴史を見るにつけ、社会正義とは何かを考えさせられます。人間生きていれば、社会正義に照らして考えるべき課題に出くわし苦悩することがありますが、恐らくマイケル・サンデルの白熱教室を100回受講しても、社会のルールがなければ直ちに解決策を見出すのは困難なはずです。そして個人の価値観で社会正義を定義づけ行動することは正義と言えないのは自明の理です。正義の絶対座標を個人で確立することは困難だからです。

例えば他人に迷惑をかけなければ何してもよい、とはリバタリアン的な自由の尊重ですが、それだけではベンサム的幸福の最大化は達成されないし道徳も無視されます。しかしベンサム的な幸福の最大化だけでは個人が無視されます。それでは道徳の尊重なのかというと価値観の多様性が無視されることは明らかです。正義は恐らくこの3つの座標軸のバランスをとって、社会で形成されている道徳的価値観を元に形成されていくもの、すなわち正義は社会に紐づいているものですから、必ず相対座標のなかで変化する可能性があるものです。だから政治が必要になる。

国際秩序の歴史を考える際、正戦論と無差別戦争観という概念があります。戦争に正しい戦争があるのかという論争は、古代からの問題提起ですが、神聖ローマ帝国が支配していた中世の欧州では、ローマ皇帝が正義の絶対裁定者として君臨していたため、皇帝が正しいとする戦争は正義の戦争とされました。これが正戦論ですが、時代が下りルターの宗教改革によって皇帝権威が失墜してから正義の裁定者が不在となり、戦争というものは法的には平等だとされ(無差別戦争観)、更に第一次大戦で莫大な被害を被ったことで、戦争は国際世論の中で民主的に違法化されました。斯様、正義の裁定者がいなければ無秩序に被害が拡大するのが人間社会であり、政治の役割は民主的裁定で秩序を安定化させることです。

もちろん正義に基づく民主的裁定以外にも、学術的な絶対的正しさにも基づく必要があります。すなわち政治は、相対的な価値軸である正義と、絶対的な価値軸である学術を、民意を通じて民主的に裁定する機能であると言えます。そしておそらくその裁定結果というものは、先ほど触れた功利主義と自由主義と道徳主義のバランスから外れるものを、規制か誘導かの政策で規律することに結果的になっているのだと思います。また、逆に政治によるルール形成が正義というものを新たな方向に時間をかけて醸成していくこともあるのだと思います。

斯様、正義は政治やメディアなどで構成される社会によって相対化される可能性のあるものですが、昭和初期のポピュリズムを見るまでもなく、歴史的視座から見れば必ずしも社会は正しい方向に向かうとは限りません。従って、正しい方向に向かうメカニズムを国家統治機構として確立することが重要です。そのためには政治が自らの権力に対して謙虚でなければならないのですが、一方で、メディアもJ.S.ミルが指摘したように世論を変え得る第四の権力として重要な役割をもっているわけで、自らの権力に対して謙虚さが必要なのは言うまでもありません。そして何よりも正義は相対化される可能性があるものだということを、社会が認識する必要があるのだと思います。

(参考文献)

本文中の歴史的考察は、本文中でも触れています通り、月刊VOICE上に発表されている筒井清忠先生の論考(2023年4月号~8月号連載「近代日本暗殺史」)によるものを参考にさせていただきました。