昨日、ロシアに拿捕されたサケ・マス流し網漁船、第10邦晃丸の乗組員が北海道に無事帰港しました。先般訪問しました北方領土の国後島にて船長にコンタクトさせて頂いたこともあり、またその時期にロシアのメドベージェフ首相の北方領土上陸もあり、改めてこの北方領土について書き残しておきたいと思います。

私が訪問した時期は、8月21日から24日。ご存じの通り北方領土は終戦後にソ連によって不法に占領され現在まで実効支配が続いている地域であって、国際法上も歴史的にも日本の領土であり、アメリカ政府もこれを追認しております。ロシア側は韓国とは違い歴史的に我が領土と主張しているわけではなく、大戦の結果だとの主張です。 日本側としては返還に向けて最大努力してきているわけですが、この状況が続き、元島民も渡れないようでは困るということで、四半世紀前から日露両国間政府の交渉によって日本人がビザなしで現地に渡れるよう枠組みが作られ、私もその枠組みで行って参ったという次第です。

印象深かったことが4点。

1つは、四半世紀も日露両国民の交流を続けているため、特に根室あたりの住民との心の交流は相当進んでおり、言葉こそ通じないものの、国後島居住のロシア人と元島民や根室市民などの日本人との間には強い絆が生まれつつあり、根室などとは隣町と形容してもおかしくない状態にあることを改めて実感しました。さらに言えば、四半世紀の活動で島のロシア人住民は日本の考え方と立場を十分理解しており、あくまで平和的解決を志向している方が多く、一方で北方領土問題は政府で決めることであって住民は関係ないとの考えが浸透しています。このことは、歴史資料館に日本統治時代の食器やおひな様が展示されていることや、日本人の墓地を整備したり洗浄してくれていることなどで容易に想像ができます。

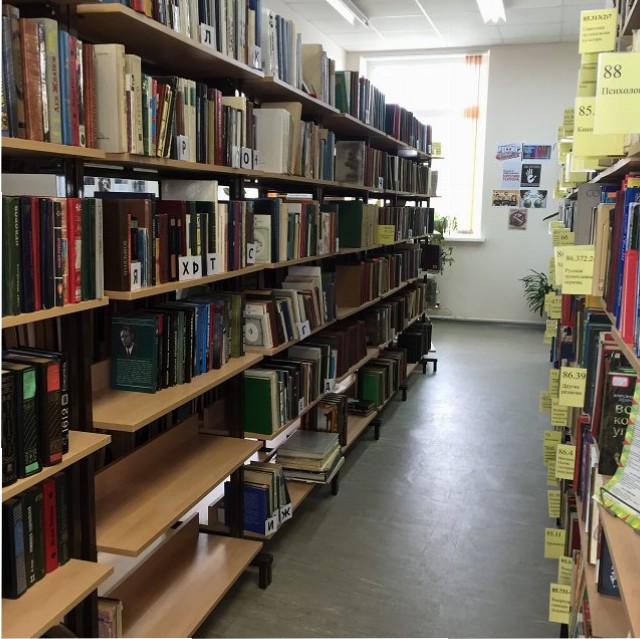

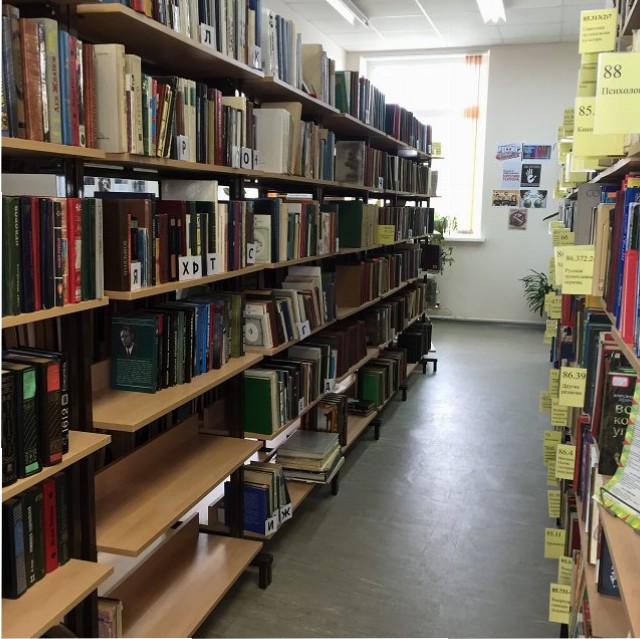

2つ目は、特に最近、ロシア政府がクリル発展計画と銘打ってロシアで言うクリル地域に積極投資を行っているためか、想像以上にインフラが整っている印象がありました。幼稚園や小中学校などはそれぞれ4か所づつ程度存在するらしく、また道路も主要部分は舗装され、街灯も整備されていました。その上、いわゆる公民館や図書館も立派なものがあり、粗末な造りながら歴史資料館も設置されていました。町の一角には、年金センター、銀行ATM、散髪屋、日用雑貨店、食料品店が並び、家ではネット環境が整い、Amazonも配達してくれるのだとか。数千人規模の人口の日本の田舎町に比べると、大きく劣るとは言えない生活環境だと思います。聞くところによると択捉島の方がより近代化されているとのことで、上陸前にイメージした北方領土とは様相の異なるものでした。ちなみに、図書館には日本コーナが設置されており、頼山陽の日本外史の翻訳があったのがとても印象的でした。

3つ目が気候。あんな寒い地域に、というイメージを持っていましたが、実際は北海道の山岳部の方が遥かに寒いらしく、これはオホーツク海がもたらす比較的温暖な気候になっているとのことでした。とくに島の西方は東方に比べ5℃以上違う場合もあるとのこと。

4つ目は人口統計が定かでないこと。例えば中心街の古釜布市(フルカマップ)は6500人と言われていますが、水産業繁忙期などには島外から大勢の関係者が訪れるとのことで、そのピーク人口が公表されているだけで、実際にはそれほど大勢の定住人口がいるとは思えませんでした。もちろん私が訪問したこの時期は子供たちの学校が休みに入る時期で、多くの住民が島外にでかけるとのことでしたが、実際にスーパーなどの規模を考えれば定住人口は1000人〜2000人程度ではないかと思われます。

一方で、今回の国後島訪問では期せずして本来の目的とは異なる別の2つの個人的ミッションを感じていました。

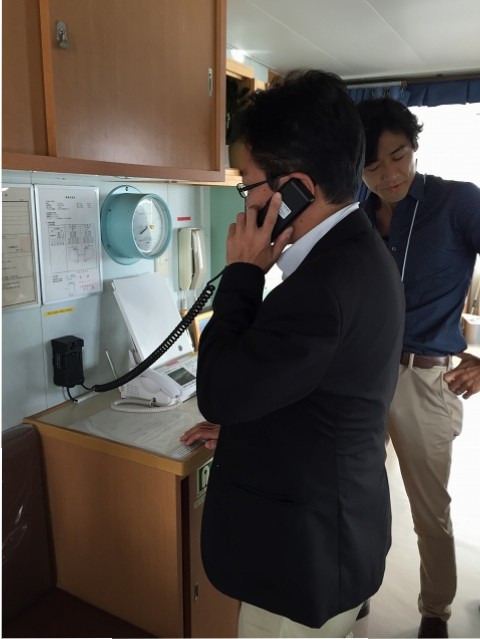

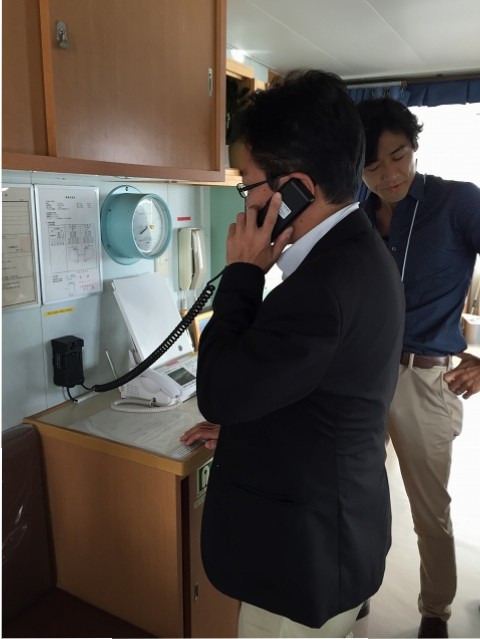

1つは、先にも書きましたが、訪問1か月前より、北海道のサケ・マス流し網漁船である第10邦晃丸がロシアにより拿捕されており、国後島に係留されていた件です。兎に角、無線などでお励ましを申し上げ、状況の確認と追加要望などをお聞きしておきたい、そんな思いで現地を訪問しました。北海道選出の稲津議員の強い働きかけで実現したものです。船長さんと短い言葉を交わしましたが、比較的張りのある声でしたが流石に1か月も船内で生活していたため、相当疲労しているとのことでした。兎に角がんばると皆さんにお伝え頂きたい、とおっしゃっていたのが、未だに耳に焼き付いています。11人の乗組員の皆様、帰還されご家族も安心なされたと思います。十分な休養と体調回復を祈念申し上げたいと思います。

もう1つは、メドベージェフ首相の択捉島訪問です。事前には確定していませんでしたがほぼ確実視されていたもので、厳重なる抗議を申し上げる、のは申し上げるのですが、現地の人たちの感想を聞きたいと思っていました。私が接した島民は、日本でも田舎に住んでたとして安倍総理が来たら嬉しいでしょう、との単純なコメント。かといって日本の感情は十分理解している様子でそれ以上領土問題に言及したくない印象を持ちました。なお、以前にこのブログにも書きましたが、要人上陸の際には、ようこそ我が領土に、というメッセージの方が効果があるのではないかと思っていたりします。

以上の感想を持った上で北方領土について雑感を書き残しておきたいと思います。少し脱線したところから書き始めますが、現地では尾崎さんという若い通訳にお世話になりました。私が彼女に関心を持ったのは、サハリンで生まれ育ち、大学まで出たのちに、今から13年前に日本に移ってきたという話を聞いたからに他なりません。 サハリンで生まれ育った日本人にお目にかかったのは初めてであったので、もう少し話を聞きたかったのですが、それはなぜかと言えばロシアという国は何なのだという関心があるからです。

サハリンはご存じのとおり樺太であって、19世紀までは日本人とロシア人が混在する土地でした。19世紀末に日露の領土交換条約によって、樺太をロシアに譲る代わりに千島列島全部を日本に帰属させることになりました。その時も、現在の北方領土4島は歴史的にも日本の領土であるという記述がロシア側にも見受けられます。 その後の日露戦争によって日本は南樺太を割譲されるわけですが、大東亜戦争によってロシアが不可侵条約を一方的に破棄し南樺太と千島列島のみならず日本固有の北方領土4島も占領され現在に至っています。南樺太の現在の法的立場は外交文書上は確定されていませんが、日本政府としては領有権を放棄し、所有権については関知しないという立場をとっています。

ロシアという国は何なのだというので一番参考にしているのが司馬遼太郎のエッセーである「ロシアについて〜北方の原型」です。もちろんソ連時代に書かれたものですし、史実小説ですのであくまで司馬遼太郎の視点に立ったものであって、現在お付き合いのあるロシア人は陽気でオープンな方も多くいらっしゃいますが、大いに参考にはなる本です(今また読み返しています)。

ロシアと言えば、もともと8〜9世紀ころに現在のウクライナあたりに初めて国家の体裁を整えたルーシという国ができるわけですが、そのルーシは常に外的の侵入に恐怖を抱いていた国です。 そもそもルーシという国はスウェーデンあたりのバイキングが南下してきてできる国なわけですが(バイキングのロシア風発音がヴァリャーグで、だからウクライナから中国に渡った空母の名前もヴァリャーグ)、その前からもフン族のアッティラ王の西方遠征でやられています。後にゲルマン民族の大移動を誘発した侵攻であったわけですが、このフン族も遊牧民族であってモンゴロイドであったという記録が残っています。

さらにタタールのくびきという言葉を聞いたことがあると思いますが、ルーシは西から東から侵略を受けます。西からは宗教的には同じルーツを持つキリスト教の集団であって、東からはチンギスハンの末裔のモンゴル人です。このモンゴルの軍事的強さを前にルーシは滅亡します。 モンゴル人の当時の気性は激しく残酷冷徹でした(今は温厚な国民性です)。フン族も同じであったのでしょう。そうした中で、ルーシ(現在のウクライナ・ベラルーシ・ロシア)というのは、こうした外的の繰り返される脅威に苛まれながら存在していた国家であるので、司馬遼太郎はこの国の本質を「病的な外国への猜疑心、そして潜在的な征服欲、また火器への異常信仰(中略)に思えてならないのです」と表現しています。

サハリンに話を戻します。南樺太の帰属はソ連が戦前にヤルタ会談という秘密会議でスターリンが主要国に約束を取り付けたものです(法的拘束力はない)。そのヤルタという町は、先般のウクライナ問題でロシアが力づくで接収したクリミアにあるわけで、そんな歴史の交差点に思いをはせると司馬遼太郎の表現は当たらずとも遠からずなのかもしれないと思ってしまいます(もちろん、ルーシと現在のロシアは国としては2回の分断があったわけで現在のロシアは相当変容しています)。

北方領土返還の道筋を5年以内に実現したいものです。恐らくプーチン・安倍時代に基本的合意を成し遂げないと当面困難という可能性が高いとみる識者も多い。国際法にのっとり平和的に解決をしていくのは論を俟ちませんが、これ以上インフラ整備が進まない間に実現すべきです。かつてエリツィンが言ったように共同統治のステップを経由するのも1つの手であるし、その他種々の手法が考えられると思います。ただし政府の基本方針と違う内容(例えば2島先行とか)を表で声高に叫ぶのは賢明ではありません。あくまで表では返還要求の声だけを出し続ける必要があります(外交現場でいろんな玉を投げるべきですが)。

(左)上陸直前第10邦晃丸船長と交信 (右)国後島の幼稚園の様子

(左)古釜布の宿泊所 (右)港から邦晃丸の様子を伺う

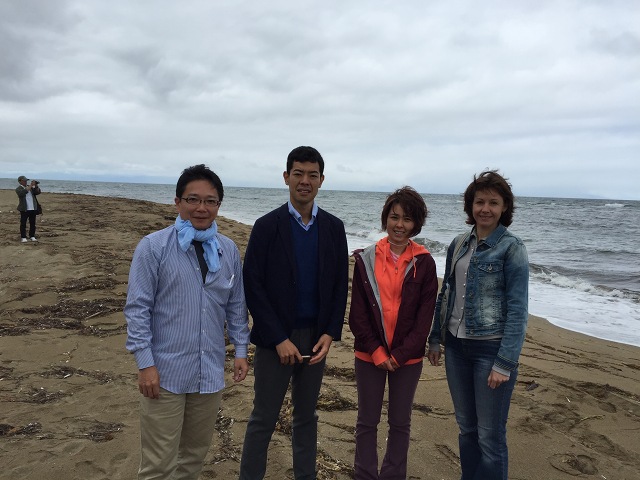

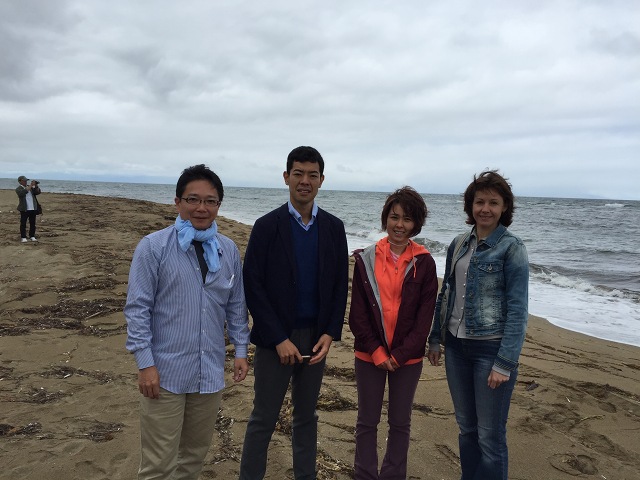

(左)同僚辻代議士と知床の見える浜辺で (右)古釜布湾の様子

(左)日本人墓地に参拝した時の様子 (右)国後島の図書館の様子

(左)小学校のパソコン教室の様子 (右)歴史博物館に陳列されていた日本の人形等