早いもので今年の忘年会を兼ねたForum-K懇親会を開催させていただきましたところ、大勢の皆さまにご来場いただき、心から感謝申し上げます。丁度昨日、平成30年度税制大綱が取りまとめられ、予算は大詰めを迎えております。これらにつきましては、追って落ち着いたときにこの場でご報告したいと思いますが、取り急ぎ、懇親会の御礼とさせていただきます。来年が皆様にとりまして良い年でありますことをご祈念申し上げます。

バーレーン出張(中東安全保障対話出席のため)

(講演後の河野太郎外務大臣と主催者ジョン・チップマン事務所長)

英国の国際戦略問題研究所の主催で、中東の安全保障をテーマとした国際会議であるマナーマ対話(バーレーンのマナーマ)に参加して参りました。国会の都合で2日間だけの参加でしたが、多くの関係者に多くの情報発信をすることができ、大変有意義な出張となりました。同種の国際会議に同研究所が主催するシャングリラダイアログ(アジア安全保障会議)がありますが、いずれも地域の外交・防衛に関わる閣僚・政府関係者、研究者、報道関係者等の有識者が集まる会議で、この分野では結構有名な国際会議です。

防衛省上の報告書

http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/dialogue/iiss/summit13/index.html

今回は初めて日本から外務大臣(河野大臣)が参加されました。河野大臣のイニシアティブで積極的平和主義に基づく日本らしい平和と繁栄のための貢献ができることを望んでやみません。なぜなら後述しますが、日本が表明している自由で開かれたインド太平洋戦略は、今後の世界の秩序の形成にとって非常に重要な考え方だからです。つまり、日本から東シナ海・南シナ海・マラッカ海峡・インド洋を通って、ホルムズ海峡やペルシャ湾までの回廊は特に重要な地域であって、中東はその中心に位置するためです。(河野大臣は、日本の中東政策の表明がありました。私も僭越ながら防衛省の取り組みを補足紹介させて頂きました。)

主催者HP上の小生の発言記録

https://www.iiss.org/en/events/manama-dialogue-test/archive/manama-dialogue-2017-c364/plenary3-dca2/qa-27a7

先にトランプ大統領による大使館のエルサレム移転発言によって、イスラエル・パレスチナの中東和平問題が一気に関心の中心になっていますが、そのほか、以前にもこのブログで触れましたが、カタール問題、シリア問題、イエメン問題などの国別の課題の他、アメリカとロシアの関与とプレゼンスの問題、イラン、トルコ、クルドのなど多くの政治課題があります。

中東の安定化は国際社会にとって喫緊の課題です。そして日本にとってその重要性がますます増しています。その理由によく挙げられるのはエネルギーやテロであって、その他、例えば北朝鮮も中東の情勢を切り分けては考えることができません。しかし、こうした個別的な事案の必要性から生まれるニーズという以上に、日本が打ち立てている「自由で開かれたインド太平洋戦略」こそが中東政策を重視すべき理由になっています。つまり、世界の秩序に対する挑戦者に対して、秩序を維持することの重要性を日本自らが示すことにつきるのだと思います。

日本の中東政策は、知的人的貢献、人への投資、息の長い取り組み、政治的取り組みの強化の4つの柱に集約されており、日本らしい、日本しかできない、中東の安定と繁栄への貢献策です。そしてその中にしっかりとはまる自衛隊が取り組んできた貢献というものもありますし、むしろこれから取り組むべき日本らしい貢献策というものが更にあります。しっかりと議論していきたいと思っています。出張は、会議出席の他、米第五艦隊司令官・バーレーン国防大臣など、多くの国々の多くの方々と意見交換をした他、派遣されている自衛官の皆様のご激励に伺いました。

能力構築支援と音楽

いくつかの目的を持って一昨日、陸自朝霞駐屯地を訪問してまいりました。実はその少し前にFB上でご報告した通り練馬駐屯地を訪問したのに引き続いての部隊訪問です。

ところでそこでお目にかかったパプアニューギニアからお越しの2名の隊員さんの真剣な眼差しがとても印象に残ってます(実はその他にも印象に残ったことだらけなのですが話題がぼやけるのでそれはまた別機会で)。

パプアニューギニアは来年、とある国際会議の開催地になる予定なのですが、栄誉礼・楽曲演奏などの式典実施技能が乏しく、教えて欲しいとのことで中央音楽隊で研修中なのだとか。こういう心の交流に繋がる活動は実に大切です。

そしてさらに何と、その中央音楽隊で指揮者として元気に活動している懐かしくも凛々しいとある人の姿を見て、元気をもらいました。守屋隊長。地元善通寺駐屯地の音楽隊で最近まで活躍していた高一・芸大出の爽やか青年。その彼が、国家間の心の交流を粛々と紡いでいることを同郷人として誇りに思います。

http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/cap_build/papua/h290823.html

首都圏防衛警備にあたる練馬駐屯地

首都圏防衛警備にあたる陸上自衛隊第一師団司令部が駐屯する練馬駐屯地を訪問しました。首相官邸や最高裁、国会、官庁など、立法司法行政の中枢のみならず、電力、放送、企業、物流、衛生などの重要施設の防護にあたる部隊です。師団長は第14旅団長をお務めになった旧知の柴田昭市陸将です。

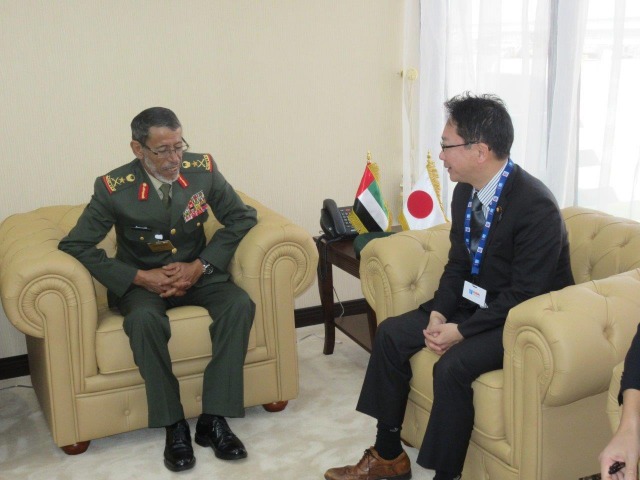

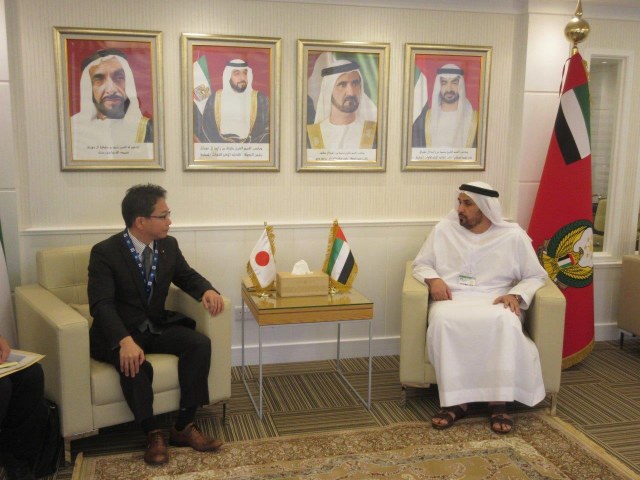

UAE訪問

先日の11月12日、UAEを訪問して参りました。国防省幹部との意見交換の他、ドバイエアショーへの航空自衛隊C-2輸送機の展示にあたりご関心を示して頂いた各国の政府関係者との意見交換やメディア説明会の対応に当たりました。

1泊の行程でしたので短い滞在ではありましたが、UAEは中東の中でも我が国にとって最も重要な国の一つであって、多くの目的をもっての訪問でしたので、大変有意義なものでしたし、私自身、ブログにも書き続けています通り日本にとっての中東の(エネルギーだけではない)重要性を重く感じる一人でもありましたので、感慨深い出張となりました。

防衛省

http://www.mod.go.jp/j/profile/minister/docs/2017/11/14.html

日経新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO23393030S7A111C1000000/

NHK

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20171113_02/

UAE政府

http://wam.ae/en/details/1395302646428

斎藤健農林水産大臣への申し入れ

浜田香川県知事・三宅しんご参議院議員と共に香川県の農政に関して斎藤健農林水産大臣に申し入れを行いました。

イスラエルのシャケッド司法大臣

報告が遅れましたが、先日、イスラエルのアイェレット・シャケッド司法大臣の表敬を受け、友好議員連盟を開催いたしました。

機関紙企画:危機に立つ日本の科学技術

自民党の機関紙の企画で、今年3月くらいから「危機に立つ日本の科学技術」と題した連載記事が掲載されていましたが、今回は「知財立国の課題と展望」というテーマとなり、知財戦略調査会と科学技術イノベーション戦略調査会の両方の事務局を仰せつかっていたためか、お声がけを頂きました。

今回の企画は、国立研究開発法人科学技術振興機構理事長の濱口道成先生、公益財団法人世界平和研究所副理事長の荒井寿光先生、そして特定非営利活動法人21世紀構想研究会理事長の馬場錬成先生という、この道では大変著名な先生方の対談でした。記事に掲載されるということよりも、私にとっても非常に刺激的で有意義なものとなりました。記事は添付しご報告とさせていただきます。なお、この企画は先月のものでしたが、選挙を挟んでしまいましたので、ご報告が遅れました。悪しからずご了承ください。

第48回総選挙の結果について

ご報告が少し遅れましたが、この度の第48回総選挙にて、3期目の挑戦をさせて頂き、多くの皆様のご信任を賜りました。賜りました皆様の思いを国政に反映していきたいと思います。

皆様の思いとは何か。それは大野敬太郎を100%信任したわけではないぞ、自民党を100%信任したわけではないぞ、という思いなのだと思います。であれば、それを謙虚に受け止めて、とにかく政策と結果をお届けしなければならないのだと思います。

そして信任頂けなかった方の思いも、受け止めていかなければなりません。実はこちらの方を考えることこそ重要なのだと思います。選挙は勝てばいいものではなく、そもそもどうして信任されなかったのか、を考え続けることに意味があると思っているからです。これを忘れたときに、思考が狭小になり、例えば政策は真っ当でも驕りに見えることがでてくるのだと思います。そして、考え続けた結果、信任頂けなかった方にとって反対の政策を打たざるを得ない場合には速やかに断行し、なぜそうしたのかを丁寧に説明していくという繰り返しなのだと思います。

いずれにせよ、3期目の戦いが始まりました。私にとっては引き続き地方創生と外交安保です。これからも皆様方にはご指導ご鞭撻を賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

北朝鮮について

北朝鮮について、累次の国連決議によって、最近決定的に変化があるのは、加盟国が北朝鮮との外交関係の見直しに取りかかっていることです。

ペルー。大使の国外追放と外交官削減。

メキシコ。大使の国外追放。

フィリピン。貿易取引の停止。

マレーシア。外交経済関係の見直しを約束。

エジプト。軍事的な協力関係の断絶。

スペイン。大使の国外追放。

ブルガリア。外交官の削減。北朝鮮労働者の雇用中断。

チェコ。北朝鮮労働者の雇用中断。

ルーマニア。北朝鮮労働者の雇用中断。

先日、ワシントンポスト紙が報じたところによれば、昨年エジプト沖で拿捕された船舶から見つかった北朝鮮製携行式ロケット弾約3万発の買い手はエジプトの企業だったとのことでした。中東アフリカ地域への武器輸出も北朝鮮にとっては外貨獲得の手段。正式な貿易ルートではないと思われますが、こうした取引をさせないことは国際社会にとっても重要です。河野外務大臣も報道によれば先月の中東歴訪で協力を要請したとのことです。

トランプ大統領は、北朝鮮に対して軍事行動も辞さない姿勢を崩していませんが、客観的に言って、圧力強化ではあるけど外交優先であることは変わりありません。つまり軍事力を背景にした外交力の強化です。北朝鮮と武器取引のある国に対する独自の制裁も行なっています。

いずれにせよ、我々日本としては、あらゆる可能性を排除せずに万全の体制を維持することは変わりませんが、そのためにも対処力を抑止力とともに質と量の両面でバランスよく向上させなければなりません。