まず、是非皆様に知っておいて頂きたいのは、本当の意味で日本を友人と思い日本に関心を持っているアメリカの議員は実に少ないということです。もちろん、それが自分の選挙区に日系企業があるとかで関心をもっているという人は少しは増えるかもしれません。多少の改善の兆しは、一昨年の訪日米国議員数は20人強。昨年は50人くらい。今年はその倍のペースで伸びているということ。アベノミクス効果です。本当の親日派を作らなければなりません。これは、シンクタンクでも、国務省でも、一般国民でも、同じこと。

さて、出張にあたっての雑感をエッセー調で書き残しておきたいとおもいます。

いわゆる重鎮と言われる人たちはどの世界でもいますが、重鎮とは、現実的人間世界の基本単位であるグループにあって、比較的長く皆に知られ、発言すれば説得力があり、かと言って理詰めだけではなく情緒にあふれ、そうした総合的人間力によって慕われるといったタイプ。ただそうした重鎮でも長く在籍すると陰口が聞こえて来たりするものです。

しかし、ごく稀に、例えば10年に一度くらいは、誰もが尊敬を持って長く長として迎え入れ、だれも文句を言わない類の人たちがいます。国会でもそうです。そしてアメリカにもそうした重鎮の国会議員がいます、否、いました。マンスフィールド、フォーリー、モンデールといった人たちがそうです。

そして面白いことに、彼らは駐日大使として日本に滞在し、世界にとって、そして日本にとっても、長い目でみれば多大な貢献をしました。

マンスフィールドの功績を称え、その名前を冠するマンスフィールド財団が、モンデールを財団会長に迎え入れ、さらにフォーリーの功績を称えた日米議員交流プログラムを今年創設し、その初代交流事業に参加させて頂く機会を得たことは、私にとって誠に光栄なことです。

外交にしろ安全保障にしろ、というかそれ以上に根本的に人間社会にとって何が一番大切かと言えば、ごくごく当たり前な話ですが、人的交流です。山本五十六がアメリカに留学し世界をその目でみて来たからこそ現実を知っていた。その現実を教えてくれたのは山本が作った人脈に他なりません。

さらに言えば、アメリカと人脈を作っただけではまだまだ池の蛙。しかし当プログラムは計り知れないほどの世界的人脈形成ツールとして機能することを、参加してみて改めて感じ入りました。

2014年4月30日。初当選後1年半しか経っていない自分としては、党命とは言え、当然のごとく地元の行事を優先すべきとの想いの裏側で、世界と日本に貢献できる肥を貯められるチャンスでもあり、複雑な気持ちで飛行機に乗り込みました。

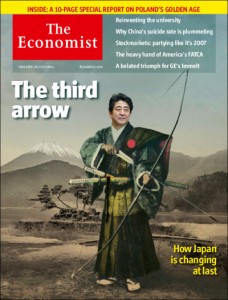

機中、寝ればいいものを、いろいろ覚えなければならないこともあって資料に目を通すこと6時間、寝れずにもがくこと3時間、映画を一本見て、結局睡眠を全くとらないまま、昼に出発して12時間後にまた昼からスタート。ちなみに機中で手に取ったTIMEに世界に影響を与える100人の1人として安倍総理が他の誰よりもデカデカとのってました・・・。

まずは出資者であるマンスフィールド財団の新しい代表である、バイデン副大統領やケリー元外相の補佐官も務めた経歴の持ち主であるJannuzi所長、アーカンソー州で国会議員に立候補した経歴を持つBoling副所長と合流し、昼食を兼ねたブリーフィング。彼らはこれまでも政権の中心にいた人たちですが、同世代ということもあり、すぐに打ち解けました。その後、NewseumというワシントンDCの新しい名所に案内されました。報道のあり方をきちんと考えさせられる作りになっており、メディア関係の皆様にも是非見ていただきたい場所です。何れにせよ、おそらく財団としては自由・民主主義・法の支配・人権と言った普遍的価値について言いたかったのであろうと勝手に想像しながらNewseumを後に。

夜はJCIEが主催する日米関係者を招待した立食レセプション。昔に知己を得たWashigtonDC近郊在住の皆様に久しぶりにお目にかかれた喜びとともに、彼らがどのように繋がっていて、それが故に物事がどのように動いていたのかを知るにつけ、人脈の大切さを改めて痛感。ちなみに、当プログラムに名前が冠されているフォーリー大使のご夫人も参加されておりました。実は10年ほど前にとある会合でたまたま隣に座らせていただいたのがご夫人。当時、だれだか分からないまま、どっかのおばはん、と話をして終わり、直後にこのおばはんが誰かを第三者に教えられ、赤面した記憶が蘇り、このことをお詫び申し上げてみましたが、そんなことはご記憶にないとのこと。まぁそれもそうか。先方にしてみれば、馬の骨ですから。

さて、その後、たまたまお誘いいただき、石破幹事長らと合流。シンクタンクや元大統領外交アドバイザーやら戦術論の大家やらと言った、所謂政権中心にはいないけど陰に陽に影響力のある方々との夕食会。やはり幹事長の表現力はすごいなと勝手に思いながら、偉ものの会なので黙っていたところ、最後に何か若者もしゃべれという話になったので、若者でもないけれど、恐縮ながら持論を結構しゃべってしまいました(通じたかしら)。

5月1日。本格的な会議が始まる。朝食ブリーフィングは、財団理事会のCharles Lake理事長(アフラック社長)とJannuzi所長、Boling副所長。Lakeさんは親父の時代からの知り合い。奥様が日本人で日本に住んでいらっしゃるので日本人以上に日本語が上手で閉口しますが、改めて今回のプログラムの意義を再確認。

その後は国務省から。アジア担当のZumwalt国務次官補や昨年もお目にかかったKnapper日本部長と米国のリバランス政策を中心に議論。アメリカのリバランス政策については、その背景も含めてよく理解しているつもりですが、時々混乱するような言動が政権幹部から出てきます。そのことについて触れたら、いや意外。リバランスは複雑なんだよね、という答えが帰ってきました。後はTPPについて。TPPは実はこの日の夜から合意案が出ているとの噂があちこちから耳に入ってきました。2日後の新聞紙面を飾ることになる報だとは全く思いませんでしたが…。

充実した国務省での1時間の会議の後、そのTPPの交渉窓口である通商代表部、通称USTRでの会議。日本にとってはいつもハードな交渉相手ですが、そのナンバー2でタフネゴシエータとして知られたCutler女史。この道25年以上だそうな。TPPの中身なんて問いただしてみても喋ってくれるはずがないので、25年の歴史を振り返って、現在のアジアを通商交渉責任者として見た時にどのように感じているかを中心に議論(写真はUSTR応接にてJannuzi所長と)。

昼食はWashingtonDC駐在の日本企業の方々と。流石にWashingtonDCだけあってそれぞれ多様な人脈をお持ちで、そこから紡ぎ出された世界観も重厚。たまたま隣り合せになった方からは本当にいろいろとお教え頂きました。

午後。実は当初は、Menedez上院外交委員長やあのMcCain上院議員といった大物との会談予定だったのですが、急遽キャンセル。楽しみにしていたのですが、まぁこれはしょうがない。自分らも国会都合あるしなぁ。ちなみに日本では無茶な国会日程を改善するなどの国会改革が叫ばれています。我々新人仲間でも声を出し始めていますが、国会の日程については、アメリカの方がひどいとのこと。一度勉強しなくてはと思っています。

で、この間、急遽、Brooking研究所の中国や朝鮮半島の大家で著書も多数お書きになっているLiberthal氏との意見交換。面白い提案を頂きました。詳しくは書きませんがとりあえずちょっと否定的な回答をして帰ってしまいました。Liberthal先生ごめんなさい。

続いて、本部マンスフィールド財団事務所にて、Michael Green副所長(CSIS)、Nick Szechenyi日本副部長と議論。ここでは集団的自衛権、リバランス、TPP、アベノミクスなど、結構幅広い議論になりましたが、安全保障面については流石に十分にご理解いただいている感があり安心して議論できました(少し日本人同士で議論になってしまった感があり申し訳なくおもっていますが)。

夜は財団主催のパーティ。広大な敷地で開催されましたが、現在の所有者は日本人夫婦。財団の理事でもありますが、Kuno先生。生命科学系の研究をされていた研究者で、若くしてアメリカに渡り一財を築いた方です。アメリカンドリームですね。でもこういう精神は今日本が一番必要としているのかもしれません。さて、このパーティでは、かのMondale元副大統領やScieffer元大使も出席。その他、実に多彩な人間が集う会で、結局思い返して見たら、人脈形成という意味では一番有意義であったかもしれません。(写真左はScieffer元大使、右はMondale元副大統領)。

5月2日。パネルディスカッションのためキャピトルヒルに(国会議事堂)。一番のメインイベントは、訪米中の石破幹事長の講演会。マスコミのカメラマンが図々しくも私の目の前に陣取り、奥することもなく立ったままだったので、幹事長の言葉より、この御仁の尻が気になってしかたありませんでしたが、それはさておき、ここでも幹事長の言葉の選び方は大変勉強になりました。内容は報道の通りです。

このほか、Jannuzi所長やMondale元副大統領、Schieffer元大使、Posen教授やSolis先生など、それぞれ元老練政治家や専門家のパネルディスカッション。少し奇妙さを感じたのが、アメリカ人がアメリカ人の視点から見た日本の政策を語るのを日本の国会議員がただ見ているということ。そしてそのアメリカ人の視点は昔からあまり変わっていないということ。一貫してぶれない、と言えばぶれないのですが、もう少し中に入って、日本の土埃の匂いを感じて頂くと、少しは気分も変わるのではないかと思うのですが、難しいところです。

シンポジウムを終え、一転、国防省に。ヘーゲル国防長官補佐官のLippertとの会談。実はこの日丁度、韓国大使への転任が発表され、一同お祝いを申し上げました。41歳とのこと。日本では考えられない人事です。閑話休題、Lippertからは国務長官の先のアジア歴訪についてのブリーフィングを受け、主に、大国間関係という新しいモデルを模索している中国の見方、MDAという海上監視システムについての日米協力のあり方をはじめ、宇宙・サイバーなどの観点での意見交換を行いました。

最後は、ドイツ駐在大使も務められた元財務副長官のKimmit。ここは非常に有意義な議論ができました。というのは、先方から唐突に日米関係強化のための具体策の提言があったためです。米国に投資している日本の企業は、関連する地域の上下院議員を日本に招待したらどうかとのこと。仕事とかロビー活動とか献金とかは一切なし。日本の要人にあって話をして飯食って帰ってもらうだけ。いいこというなぁ。少しは働きかけをしてみようと思います。

以上、すこしだらだらと書きましたが、とにかく充実した出張でした。しかし本当に充実したするかどうかはこれからこの人脈を確かなものにできるかどうかだと思っています。