先日、自民党総研メンバー11人(総研は党のシンクタンクで主任研究員は民間出身の精鋭)、同僚議員2人とともに、オーストラリア(以下豪州)を訪問して参りました。日本にとって豪州は、インド、韓国、ニュージーランドとともに戦略的に非常に重要な国であって、その重要性は極めて高くなっているのが現状です。東アジアの安全保障上の観点からだけでなく、EPA、TPP、農業、資源開発、安全保障、歴史、中国問題などに関して、共通の関心を有しています。今回の訪問は、今後の日豪関係を模索するために自民党総研として企画し、訪問したものです。報告書・提言書をまとめて党に具申する予定です。

私の問題意識は以下の2つでした。

・対中国外交を日豪友好関係という切り口で見つめなおすこと。戦争の歴史の乗り越えてきた日豪友好関係の歴史を再確認し、歴史問題を外交戦に使う中国との関係を考えること。そして戦時中に尊い命を捧げられた日豪双方の英霊の御霊に哀悼の誠を捧げること。

・日豪の新しい経済協力関係を模索すること。初めてとなる日本主体の資源開発現場や、豪州の農業漁業最先端現場を視察し、新しい日豪関係を模索すること。

ちなみに今回の訪問で一番印象に残ったことは、豪州最初の捕虜が香川県三豊市高瀬町勝間の出身者であって、現在では日豪友好のシンボル的な扱いになっていること。後述します。

まず、ざっと日程から触れます。

1日目は、シドニー到着後直ちにキャンベラへ。Minerals Council of Australia(ブレンダン・ピアソン理事長)、National Farmer’s Federation(トニー・マーハー理事長)、そして草賀大使との意見交換。

2日目は、グレッグ・ハント産業イノベーション科学大臣、ゲイ・フロッドマン影の内閣サイバー国防副大臣、ゼット・セセルジャ社会サービス多文化問題副大臣との意見交換の後に、戦争記念館を訪問し、その後、夕刻ダーウィンへ。

グレッグ・ハント産業イノベーション科学大臣との会談

ゲイ・フロッドマン影の内閣サイバー国防副大臣との会談

ゼット・セセルジャ社会サービス多文化問題副大臣との会談

3日目は、ダーウィンにて、最近中国企業と港湾の長期リース契約を結び米国から注文がついたことで世界的に話題になった北部準州政府との意見交換。そして農業や漁業者の現場視察と意見交換。北部準州政府主催の夕食会。

4日目は、日本の資源開発企業であるINPEXが主体となって開発を進める日本初の天然ガス田イクシスの視察と意見交換。午後にはシドニーへ。

5日目は、クッタバル海軍基地で英霊に献花。日本からの進出企業2社の現場視察と意見交換を経て、総領事館との意見交換。夜に日本に向けて帰国。

1.オーストラリアってどんな国(おさらい)

ご存じのとおり、豪州は先進国の中でも高い成長率を維持している国であって、その理由の一つとされるのが資源が豊富であること。輸出の6割が資源関係。ただ、よくよくみると、輸出のGDPに占める割合は高々10数%なので、もちろん資源があるのはプラスですが、他の成長要因も大きいはずです。例えば資源で言えば、資源そのものよりも他国の資源開発に伴う投資で儲けているとも言えますし、またサービス産業もGDP内訳では旺盛です。

逆に言えば、よく指摘されるのが、中国の経済成長鈍化による資源需要減少によって豪州の成長は鈍化するのではないかという指摘がありますが、前述の観点で言えば騒ぐほど甚大ではないのかもしれません。

人口規模は2300万人程度で、世界第6位の国土に比して少なく、マーケットとしては魅力に欠けると言われます。ただその数は年々増加。積極的移民受入政策で毎年12万人を超える人々を受け入れています。この積極的移民政策は、国家のアイデンティティと歴史認識という観点で少し別の議論ができます(後述します)。

しかし一方で、物価と労働コストが異常に高いのは少し気になるところです。一人当たりのGDPが10番には入るようになった豪州。日本の1.5倍から2倍です。しかし最低賃金が17ドル(1豪ドル80円位としても高い)。このことは、豪州の製造業の可能性に影響します。私が豪州訪問したときに新聞の記事に、高級官僚の給料が8000万円以上と首相より高くなるのはおかしくないか、という記事が載ってました。現地の人に聞くと、バスの運転手も給料が年収1500万円というのはいるそうで、少し異常にうつります。

2.産業構造転換は成功するか

どのような分析にせよ、資源を有することが豪州の強みですが、こうまで物価が高く労働コストが高くなったのはここ10年以内の話。資源開発競争が進み、労働者を確保することが困難になった結果、賃金と福利厚生がどんどんと向上。これが豪州全体の賃金上昇に繋がり、経済を回している反面、海外の製造業は豪州に工場を建ててもメリットが少なく、トヨタなども撤退を表明したところです。

つまりイノベーションという付加価値の創造がなければいつかは成長が鈍化する、そんな危惧を恐らく政府は抱いているのでしょう、農業でも漁業でも、資源開発でも、イノベーションという言葉が常に出てきます。資源と言っても、オーストラリアは資源開発を自ら行ってそれを他国に売って儲けているというよりは、もちろんそれもありますが、他国に資源開発投資をしてもらって労働者も雇ってもらって儲けの一部は税金で儲けようという感じです。

一方で、豪州は海外の研究開発イノベーション拠点事務所を、シンガポールやイスラエルなど5~6カ所においているのですが、日本にはおいていない。日本が作ろうとするイノベーションハブに参加頂ければと思うのですが、豪州の思うイノベーションというグローバルサークルにさえも日本が入っていないというのが現状です。今一度、豪州のイノベーションマーケティングをおこなった上で、何が協力できるのかをもう一度模索すべきなのかもしれません。

いずれにせよ、今回視察した、資源プラントのイクシスと、現地政府お奨めであった漁業の具体的報告をしておきたいと思います。いずれも北部準州ダーウィンを訪問した時の事なので、次節で北部準州政府幹部との会談からふれたいと思います。

3.北部準州政府幹部との意見交換・新しい漁業・日の丸資源プラント

基本的に南西部に大都市が集中する豪州国内よりも地理的に近い東南アジアをマーケットの中心として考えているとのことで、日本の地方の視点とはスケールが違い、もっともっと日本の地方は海外に目を向ける必要があると感じています。

一方で、米海兵隊も駐留する重要港湾であるダーウィン港の中国私企業への長期貸与問題も、こうした地方政府の視点を物語っているような気がします。国際政治と経済は両輪であるので、バランスが必要だという事は、訴えて参りましたが、彼らも十分に認識しているようでした。

北部準州政府幹部の皆様と

また、彼らは農業漁業、資源開発、などの可能性を深掘りしようとしていて、とある養殖業者を紹介していただき、視察をしました。これがめちゃすごい。養殖業は昔からダーウィンでは盛んであったそうですが、最近は経営難でほとんどが撤退。その中で元気なところ。成功の秘訣は、やはりイノベーションもあるとか。25セントで買ってきた稚魚を育てて売る。しかも陸地。川から良質の海水が得られるとか。で、魚はIT管理されてて、魚の状態をセンシングしながら自動的に餌付けするとのこと。今もその他の研究をしているのだとか。しかもここは昔は小さな家族経営漁業者だったのだとか。日本の一次産業も可能性は無限大。最初から諦めてる人が多いような気がしてます。すべてはイノベーションとチャレンジングスピリッツです。

先進的な養殖業経営者の皆様と

4日目に視察に行ったイクシスに触れておきたいと思います。イクシスは、日本のINPEXが天然ガス開発を進める建設中プラントですが、日本が主体となって開発する初めての天然ガスプラント。建設総額は兆のオーダ。日揮や千代田と言った日の丸プラント建設ジャイアントがど真ん中で活躍してました。全部で数千名が建設に従事。日本からは数百名が滞在。来年の操業に向けて多くの人が汗をながしています。

とにかく何でもスケールがでかく、例えばプラントの電力は、取ったLNGを使った施設内発電で賄うとのことで、その発電量が50万kW 。北部準州の都市部電力需要が70万kWなので、いかに巨大発電かがわかります。

そして物もでかければ、心まででかい。豪州は労働者の権利が強いのか、賃金が高く待遇が良い。経営者から見れば労働コストが高い。なんでこうなるのかと思うくらいのことが多い。これは、一般論で言えば先ほど触れた資源開発競争による労働市場の窮迫によるものだと理解されることが多いのですが、私個人的に違う分析を敢えてすれば、究極的に言えば人が良いからではないかと思ってしまいます。

何がすごいかというと、数千人の労働者の宿泊施設を近くに作っているのですが、これが豪華。ヤシの木なんぞ生えていて、どこかのリゾートホテルのような様相です。聞くと質の高い労働者を確保するためとのこと。その施設の充実ぷりは形容しがたい。

システムもリゾートホテルなみです。労働者は3~4週間働き、1週間休むと言うパターンなのだそうですが、最初のチェックインのときに、その宿泊施設の管理棟(ホテルのロビーのようなところ)に行き、チェックインしたらカードを渡され、それで部屋の出入りから買い物まですべてできる。かと言っておろらくお金は使う必要もなさそうです。食事は無料。映画館、音楽演奏スタジオ、ジム、ビリヤード、バスケコートからプールまで、なんでもござれで無料。おそらく夜のバーは有料だとは思いますが、本当に住みたくなるくらいです。

ただこのままではよろしくない。資源開発路線を続けるとしても、もっと生産性を上げなければいつまでも続くわけではないと考えるのが正しいと思います。1日目に面談したMinerals Council of Australiaのピアソン理事長も仰ってましたが、資源は無いけど技術力の高い日本ともっと協力して、新しい可能性を模索することが必要だと感じています。

4.歴史問題

御存知の通り、日本は戦時中に豪州を攻撃しおり、少なからずの犠牲者がでています。豪州国家の為に尊い命を捧げられた方々に哀悼の誠を捧げるために、今回訪問した各都市のキャンベラ・シドニー・ダーウィンで豪州戦争記念館や追悼施設を訪問し、黙とう・献花をして参りました。現地の人たちに怨嗟・憎悪の類の感情は殆ど無いらしく、感覚的にはこれは過去の話であって、互いにとって悲しい過去だったから二度とあのようなことにならないようにしましょうね、的な雰囲気を感じます。確かにアボット前首相も記者会見で中国首脳の発言に対して「日本は過去のみで評価されるべきではない」という趣旨の発言をされています。

シドニー戦争記念館にある追悼施設にて黙とうを捧げる

ダーウィンの戦争記念公園にある追悼施設にて黙とうを捧げる

シドニーのクッタバル海軍基地にある追悼施設にて黙とう後献花。岸田外相も先般訪問されたとか。

この豪州からみると中国韓国の言動は過剰にウェットに映るらしく、逆になぜ日本の要人が靖国神社参拝に固執するのかは奇異に映るらしく、日豪友好の進展の歴史からみれば、日韓日中の関係がいかに情に支配されてしまっているかが対比としてよくわかります。

ダーウィンの戦争記念公園に立ち寄った時、2つの感慨深い事実に接しました。

1つめ。ダーウィン港を攻撃中のゼロ戦が被弾し不時着。豪州で最初に捕虜になった人がいました。後に収容先のカウラの脱走劇の首謀者となり、結果的に日豪友好のシンボルとなった人ですが、その人こそ、わが地元香川、お茶で有名な高瀬という町の勝間という地域の出身者でした。オーストラリアでは知る人ぞ知る豊島一です(ネット検索しても英語で検索した方が資料は多く発見できました)。

豊島は捕虜として拘束されてからカウラと言う町の収容施設にいたとのこと。戦争が続くにつれて捕虜の数も増え、最終的には、豊島は約1000人の捕虜とともにカウラにいたとのことでした。豪州は当時、捕虜や死者を丁寧に扱っていたという史実が沢山残っていて、例えば潜水艦侵攻で亡くなった日本人兵士の遺体を、赤十字を通じて丁寧に日本に送り返したりしています。

丁寧に扱われた豊島その他の日本人捕虜。恐らくは非常に複雑な思いに駆られたのでしょう、この1000人の日本捕虜の一部が1944年に脱走を試み、結果的に失敗。その時の首謀者というかリーダが豊島です。豪州側4人とともに、日本人側も231人がなくなっています。豊島もそうですが名誉のための自決が多かったのだとか。その時の死者も豪州側は非常に丁寧に扱っています。

その時の生き残りが戦後に交流を始め、豪州側が日本人死者を丁寧に扱ったことを意気に感じた日本人が感謝の行事をし始め、豪州側も呼応。結果的に同カウラ市では公園や桜通りができるほどになり、今では、豪州人捕虜の収容施設があった新潟県の直江津と平和友好都市となっています。ダーウィンの戦争記念館のプレートに豊島一の記述が写真と共にあり、そこに”hero”という文字があったことを私は一生忘れることがないでしょう。

日豪はお互いに命を賭して戦った関係ですが、こうした心の交流がある事は、戦後世代としては余計に熱いものを感じます。あらためて、恒久平和の誓いとともに、豪州というかけがえのないパートナーとともに、平和を祈るだけではなく具体的に実現するための、戦略的かつ具体的な政策を継続して実行していかなければなりません。

2つめ。ダーウィン沖に日本の潜水艦が沈んでいるのだとか。それを引き上げて日豪交流の輪を広げようと現地人が動いているのにもかかわらず、そして潜水艦を作った会社がいまダーウィンで資源開発をその真横で行っているにもかかわらず、日本にそんなムーブメントが起きていないとか。考えさせられます。

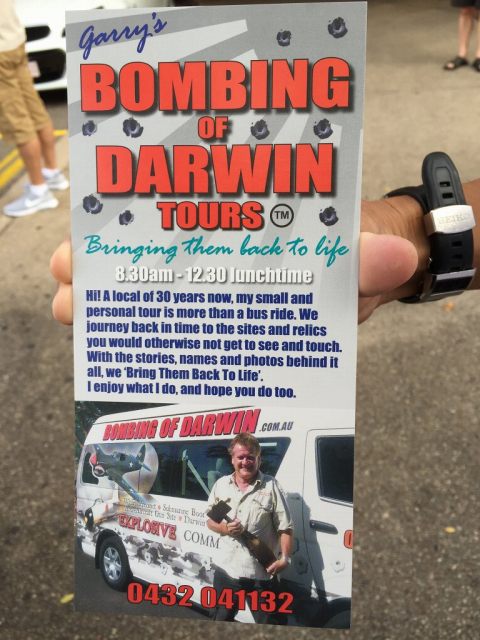

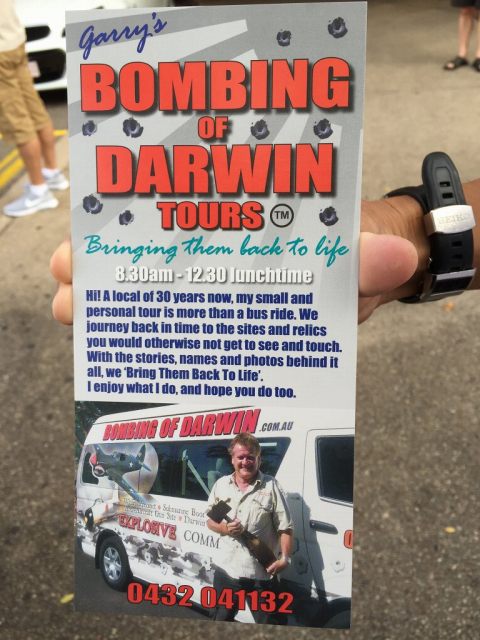

もちろん最近ダーウィンでは観光ブームで、豊島一についても空爆ツアーなるものが旅行会社のパンフレットになっていたりするので、引き揚げられたからといってどのようになるのかは分かりません。そして、船乗りは船が沈んだらそこが墓場だと思っていると聞きます。確かに戦艦大和の引き上げ論議を国会でしたときも同趣旨の論議になりました。慎重に考えるべきですが、ただ、豪州人のその思いは嬉しい限りです。

空爆ツアーのパンフレット。最近登場したとのこと。表の意匠はそれとなく旭日旗になってますが日本の文字は裏面にたった一回しかでてきません。

一方で、ダーウィンでちらほら聞くのが、韓国人による慰安婦像の設置運動。実はシドニーでは既に少女像が設置されたのですが、経緯を聞くと、シドニーの教会に韓国人信者が多く、教会での運動を通じた設置に繋がっているそうです。そしてその同系列の教会がダーウィンにもあり、ダーウィンでもそのような運動がなされているとのこと。少し安心したのが、住民はその手の運動に辟易としているとのことです。我々日本人も辟易としています。

こういう運動、誰も得しないんのですけどね。

もっと未来志向でいきたいものです。

駐豪州日本大使館駐在武官の皆様と戦争記念館の前で。同記念館は連邦議会から川を挟んで3~4km程度に位置し、双方から双方の正門が十分見える設計にしているとか。議会は軍隊を動かすなど国家運営の際には常に戦争記念館のことを意識すべしという意味と、戦争記念館側からは国家が常に哀悼の意を表しているという意味の双方があるのだと教えてくれました。

シドニーのクッタバル海軍基地司令官(女性)と。日本の潜水艦(勝機なしとして湾内で自沈)の一部胴体が同基地歴史遺産センターのど真ん中に展示されており(その他はキャンベラ戦争記念館)、亡くなった日本人搭乗員を健闘を称え哀悼する文面が掲載されています。戦時中、当時のシドニー港司令官であるグルード少将は国内の反対を押し切って海軍葬を日本人乗員4人に対して行っています。その演説がしびれます「このような鋼鉄の棺桶で出撃するためには、最高度の勇気が必要であるに違いない。これらの人たちは最高の愛国者であった。我々のうちの幾人が、これらの人たちが払った犠牲の千分の一のそれを払う覚悟をしているだろうか。戦死した日本軍の勇士の葬儀を我が海軍葬で行うという私に、非難が集中していることは承知している。けれど私は、あえてこの葬儀を実行する。なぜなら、もし我が国の兵士が彼らのように勇敢な死を遂げた場合、彼らにもまた、同様の名誉ある処遇を受けさせたいためである。」(Wikipediaより転載)。