昨年末から党内で議論を進めてまいりました知的財産戦略に関する党の提言を取りまとめ、政府に申し入れに参りました。地方創生の中心的課題である中小企業が力強く活性化するには何が必要なのか、なぜ日本のリーディング企業がグローバル市場で衰退するのか、日本はAIやIoTなどの技術動向にどのように対処し、あるいはどのようにグローバル市場を牽引していくべきなのか、などを中心とする内容で、知財戦略調査会の産業活性化小委員会の事務局として、コンテンツ小委員会などと共に、作業を進めてきたものです。

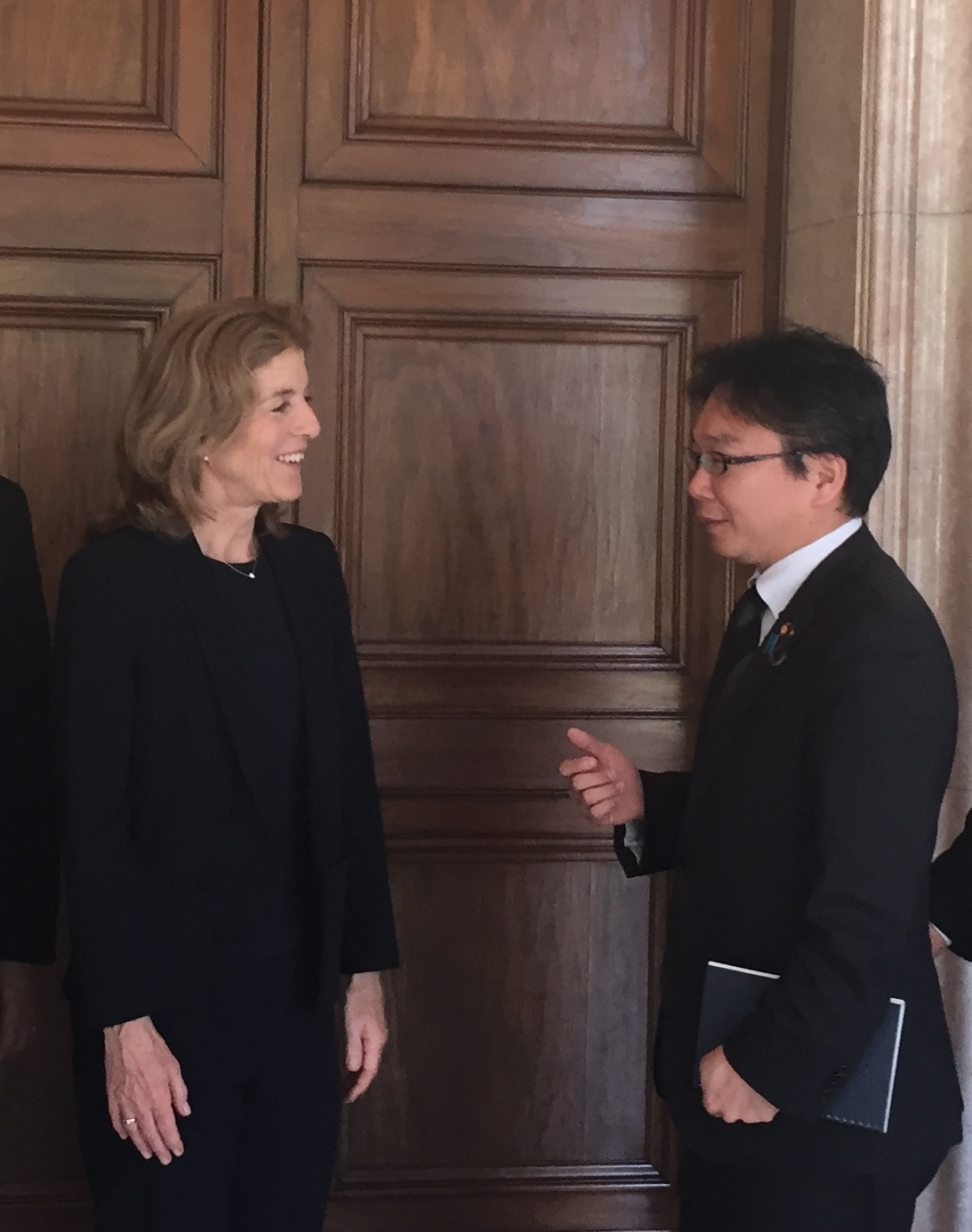

島尻担当大臣に対する申し入れの様子

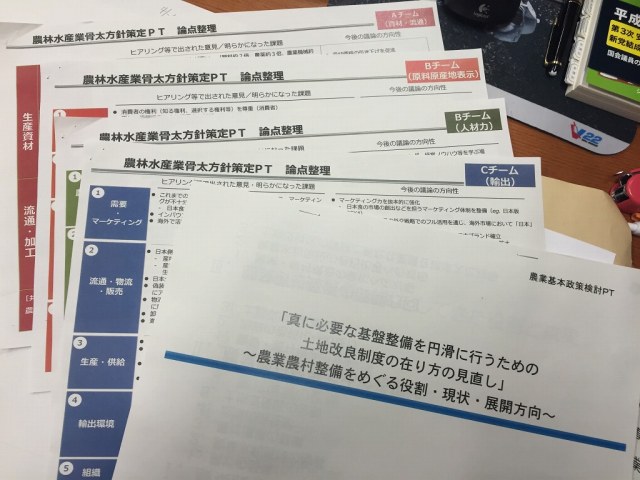

知的財産戦略調査会 提言

平成28年4月20日

自由民主党 政務調査会

知的財産戦略調査会

知的財産戦略調査会では、これまで取りまとめた提言を踏まえ、有識者等の意見や政府の取り組み状況等を聴取し、産業活性化に関する小委員会、コンテンツに関する小委員会等において議論を行ってきたが、この度、今後知的財産戦略として取り組むべき施策を明示するため、この提言を取りまとめるものである。

知的財産に関する政策決定は、経済のグローバル化が進む中で、知的財産を活用していかに経済発展を図り、国富を増大するかという視点からなされなければならない。IoT、ビッグデータ、人工知能といった技術革新により進展しつつある第4次産業革命という新しい経済社会の変革と、TPPを契機にさらに加速するグローバル化の中で、ダイナミックなイノベーション創出のための成長戦略と、地域の中小企業、大学等の力を発揮できる地方創生戦略を、知財戦略の観点から推進していくことが必要である。本提言は、そうした基本的な立場に立って、必要な施策を取りまとめたものである。

本提言を取りまとめるに当たって、今後、知財戦略を推進するうえで着目すべき視点を強調しておきたい。

まず、知財戦略の重層的な取り組みの重要性である。知財戦略は、国全体で、知的財産の創造、活用及び保護のそれぞれの局面が有機的かつ密接に関連したものであり、かつ、個別企業、産業界、大学から国全体におよぶ様々なレベルで、多様な知的財産や標準化に関わる競争と協調によって高めていくものである。特に、第4次産業革命時代に対応した知財戦略を推進するためには、企業レベルのオープン&クローズ戦略を発展させていくだけでなく、社会システムの国際標準化のための体制整備を国が主導するなど、官民が連携して取り組むことが必要である。

第2に、地方創生につながる知財活用の促進である。知的財産の活用により地方の中小企業も含めグローバルな市場を獲得し、日本全体の競争力向上を図るためには、大都市圏や大企業のみならず地方や中小企業、農業分野においても知財マネジメントの重要性が理解され、実践されることが重要であり、TPP協定の締結に向けた動きも踏まえ、海外展開を含めたその普及拡大を図っていくことが必要である。また、地方の資源活用も含めたコンテンツと非コンテンツ分野の連携などを通じて日本の魅力あるコンテンツを海外に積極的に発信することが重要である。

第3に、デジタル・ネットワーク化に対応した知財システムの構築である。大量に情報が生成され、情報の利活用方法が多様化する中、従来の知的財産に加えて、イノベーションの新たな源泉としてデータが大きな価値を持つようになっている。このような中で、我々の経済的・社会的活動において知的財産をより広くとらえ、多様な手法を駆使した知財マネジメントが必要となる。また、情報の中には著作権のある情報が含まれることも考えられるが、情報を利活用するイノベーション促進の観点から、保護と利用のバランスに留意しつつ、柔軟な解決が図られる制度の具体化が求められる。

第4に、知財教育と知財活用のための人材育成の重要性である。新たな時代に対応した知的財産の創造・活用・保護の一連の強化や国際標準化の推進のためには、研究機関や企業、公的機関における知財マネジメントに精通した人材や国際社会での交渉力ある知財人材の育成が必須である。加えて、社会のより広い分野に知的財産が関わりを生じ、その創出が国際競争力のコアとなる時代には、将来のイノベーションの源泉となる青少年の創造性の涵養とそれによって作り出された知的財産活用の重要性を認識した知財を担う人材の裾野拡大が重要である。

第5に、審査体制等の充実や知財紛争処理システムの機能強化など知財システム基盤整備である。知的財産の活用を通じたイノベーション創出を推進していくためには、知財保護を担保するための審査官の確保等の特許審査体制等の整備・強化や知的財産の保護に必要となる制度・ルールの構築などの環境整備を図っていくことも必要であり、これはグローバルな動向を把握しつつ国際社会をリードする形で取り組んでいかなければならない。

また、紛争処理システム分野では経済成長の原動力であるイノベーションが絶え間なく生まれるよう、特許権を十分に保護する体制構築が必要である。高度な技術が絡む特許紛争における刑事罰の実効性の問題等を勘案し、特に悪質な侵害の場合に損害賠償を充実させるべきとの意見がある一方、我が国の全体的な法体系等の観点から慎重な検討を求める声もあることを踏まえ、損害賠償制度の充実・適正化については様々な論点を引き続き検討していくべきである。

最後に、以上に加えて民間の知財啓発活動の支援も重要である。我が国の企業等が知財を巧みに活用し、企業価値、大学等の価値を高めることが国富の増大に結びつく。企業トップや経営幹部らが、紛争処理システムを含め、知財制度の国際的な進展状況を十分に理解し、知財の管理手法、訴訟ノウハウ、弁護士・弁理士の選定・活用などに関するグローバル企業等の先進事例を学ぶことは極めて重要である。

イノベーション創出における国際競争が加速していく中で、党と政府が一体となり、世界最先端の知財立国として我が国の産業を活性化し、国民の生活と文化を豊かにしていくことが最大の責務である。政府においては、本提言を受け止め、知的財産推進計画はもとより、日本再興戦略や経済財政運営の基本方針、科学技術・イノベーション総合戦略に反映するとともに、国家戦略としての観点から積極的かつ強力に諸施策を実施していくことを期待する。

1.地方創生のための知財活用の促進

(広い関係者との連携による知財活用の普及)

・中小企業団体、金融機関等と連携し、知的財産を活用した事業の適正な評価の推進をはじめ、知財を中小企業等の経営につなぐための全国キャンペーン等の普及活動を実施する。

・金融機関における企業の事業性評価に基づく融資への理解を助けるための「知財ビジネス評価書」の作成支援の強化や、中小企業、地方自治体、金融機関等幅広い関係者の知財に対する意識啓発のための「知的財産管理技能検定」等の普及を促進する。

(知財活用の裾野拡大)

・中小企業の知財活動の裾野の拡大のため、知財総合支援窓口における相談・支援機能を強化し、デザイン・ブランドの活用を推進する。

・地域の技術ニーズとシーズを掘り起し、地域のネットワークを構築・活用して事業を生み出す事業プロデューサーの派遣、地域の技術ニーズと全国の大学発シーズを結び付け、共同研究から事業化までを支援するマッチングプランナーの派遣など、地域中小企業と大企業・大学・公的研究機関との知財連携を強化する。

・中小企業等に対する特許等の出願の拡大を図るべく、手続の簡素化等の支援策や特許料等についての検討を行う。

・地方における特許の面接審査等による特許等の取得についての利便性向上を図る。

(中小企業の海外展開支援)

・TPPを契機とした中小企業の海外展開に向けて、中小企業の保有する知財の権利取得から権利行使・権利活用まで一気通貫の支援を強化し、また、海外認証取得に向けた情報提供や相談への対応を充実させる。

(農林水産分野における知財戦略の推進)

・地理的表示(GI)保護制度の活用の促進のため、迅速な登録審査のための審査体制の整備を図り、全都道府県が最低1品目登録するという目標を早期に達成するとともに、登録GIの品質管理の指導・監督や地理的表示の不正使用に対する監視など地理的表示の適正保護のための体制を整備する。

・我が国のGI産品の海外での保護を通じた農林水産物の輸出促進を図るため、諸外国と相互にGIを保護できる制度の整備を実施する。

・我が国で開発された品種の海外への登録出願を促進する等により、種苗産業の海外展開を図る。

2.産学連携と大学・ベンチャーの知財戦略

(産学連携の橋渡し・事業化支援機能の強化)

・国立研究開発法人や公的研究機関等を活用した産学連携の橋渡し・事業化支援機能を整備し、橋渡し・事業化支援人材の育成・連携を強化する。

・産学連携活動評価に基づく産学連携機能を強化するとともに、大学の知財マネジメント強化に向けた支援や産学の共同研究契約における知財の取扱いに関する柔軟な対応の働きかけを行う。

(大学における知財活用の推進)

・大学発の研究・技術の成果等について、国内外における知的財産権の取得・活用・戦略立案及びそのための体制構築を促進するための支援・優遇措置等を充実する。

3.戦略的な標準化の推進

(官民一体となった国際標準化の推進)

・国際標準化の推進のための国立研究開発法人との連携をはじめ、社会システム及び先端分野において、官民一体となった国際標準化を推進する。

・適切な知財マネジメント及びオープン&クローズ戦略の下で中堅・中小企業等の競争力ある優れた技術・製品の標準化を推進するため、自治体、産業支援機関、金融機関、認証機関等との連携の下で支援体制を強化する。

(標準化をリードできる高度人材の育成)

・各企業における最高標準化責任者(CSO)の設置の促進をはじめ、経営戦略の一環として標準化戦略を描ける人材の育成を支援する。

・国際幹事・議長を担える国際人材を含めた標準化を担う人材を戦略的に育成し、量的・質的拡充を図る。

4.世界をリードする審査の実現によるグローバル事業展開支援の強化等

(特許審査の迅速化及び品質の向上等)

・「世界最速・最高品質」の審査の実現に向け、審査官の確保等の特許審査体制の更なる整備・強化、特許審査の迅速化及び品質の向上を推進する。

・産業構造や企業等の知財マネジメントの変化を踏まえた特許制度等の在り方を検討する。

・職務発明制度・営業秘密保護制度改正の普及及び適切な運用を図る。

(国際連携の推進)

・日米の特許審査官が協働した調査結果を踏まえてそれぞれ審査を行う日米協働調査試行プログラムや、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願における海外知財庁との連携や米国をはじめとする海外知財庁との特許審査の国際連携を推進する。

・今後、経済的な発展が期待される新興国における法制度及び知財制度の整備支援や知財司法人材の育成とともに、他国への審査協力を推進する。その際には、双方向での人材交流を充実する。

5.デジタル・ネットワーク化に対応した知財システムの構築

(新たな著作権システムの構築)

・デジタル・ネットワーク化の進展などの環境変化に対応した著作物の利活用を促進する観点から、権利の適切な保護とのバランスを考慮しつつ、柔軟な権利制限規定を導入する。柔軟な権利制限規定としては、例えば、「報道、批評、研究、教育、福祉、イノベーションの創出」などの目的を限定的に列挙することにより明確性を確保するとともに、「著作物の種類、用途及び利用形態に照らし著作権者の利益を不当に害さない」ことを明記する。

・柔軟な権利制限規定について予見可能性を高めるため、国や関係機関が連携しつつ、ガイドラインの策定など法の適切な運用のための方策を講じる。

・契約による利活用促進に向け、集中管理制度の拡充を図る。このため、集中管理団体のない分野における組織化を支援する。

・孤児著作物の利活用促進に向け、文化庁裁定制度の改革に取り組む。また、拡大集中許諾制度を柔軟な権利制限規定を妨げることなく、団体への権力集中等の懸念点に留意し、導入する。その際、権利者不明著作物については使用料後払いとする。

・拡大集中許諾を含め集中管理団体との契約による利活用が広がるにつれて、使用料に関する紛争が増えてくると考えられるため、文化庁の使用料裁定に関する委員会の格上げ、裁定を行う委員の属性を明確にするなど、紛争処理制度の拡充に取り組む。

・著作物の利用が個々の消費者まで広がっていることに鑑み、「消費者利益への配慮」という視点を明確にする。

(新たな情報財の創出に対応した知財システムの構築)

・人工知能による創作物等の取り扱い、3Dデータの利活用と保護、ビッグデータ時代のデータベースの取り扱い等について検討し、必要な対応を図る。

(デジタル・ネットワーク自体の知財侵害対策)

・権利保護と表現の自由のバランスに留意したリーチサイトに関する対応や悪質な知財侵害サイトに対するオンライン広告への対応を検討し、インターネット上の知財侵害対策の実効性を高めるため、情報流通に関わるプラットフォーマーとの連携を図る。

6.コンテンツ産業の成長基盤の強化

(コンテンツと非コンテンツ産業との連携強化)

・我が国のコンテンツと非コンテンツ産業とが一体となって海外展開することで、地域経済の活性化や訪日観光旅客の増加などの波及効果を最大化していくため、「クールジャパン官民連携プラットフォーム」を通じた官民や異業種間の連携を促進する。また、様々な資源を組み合わせたクールジャパンの情報集積・発信拠点を整備する。

・地域の魅力発信やインバウンド観光促進の観点から、地域の観光資源の取材をする海外メディアの招へいや地方自治体等のロケ支援に関する取り組みを促進する。

(海外展開のための環境整備)

・我が国コンテンツの海外展開、コンテンツ産業と非コンテンツ産業が連携した海外展開を促進し、効果的な浸透を図るため、現地メディアにおける放送枠の確保、海外メディアとの放送コンテンツの共同制作、コンテンツへの字幕付けや吹き替えなどのローカライズに対する支援、国際見本市への出展、広告出稿などのプロモーション支援を継続的に実施する。また、映画の製作や海外展開を活性化していくため、映画の国際共同制作や海外展開を活性化していくため、海外市場のニーズ把握等に努めるとともに規制への対応など、振興のための仕組みについて検討を行う。

(コンテンツ産業基盤強化に向けた取組)

・国際的に通用するプロデューサーや若手アニメーターなどコンテンツ産業の基盤となる人材育成に引き続き取り組む。また、国際共同制作を促進するため、海外の放送局等における制作人材への研修等を実施する。

・コンテンツ産業を中長期的に発展させていくために、資金調達における課題や製作委員会方式に係る課題等について検討し、改善策の具体化を図る。

(模倣品・海賊版対策の強化)

・海外における正規版コンテンツの流通拡大のための取り組みを促進し、政府間協議や官民一体となった相手国政府への働きかけ、海外の取締機関の人材育成支援、現地の著作権法制面での権利執行の強化支援等により、模倣品・海賊版対策を強化する。

・二国間・多国間協定交渉において、知的財産の保護強化、模倣品・海賊版対策を積極的に取り上げるとともに、偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)やTPP協定等の高いレベルの国際協定を規律強化の基礎として有効に活用する。

7.アーカイブの利活用の促進

(アーカイブの利活用促進に向けた整備加速化)

・利活用を前提としたコンテンツのアーカイブ化に向け、デジタルアーカイブの連携に関する関係府省等連絡会及び実務者協議会を通じた課題の共有と取組推進策の検討を行う。

・デジタルアーカイブに関する分野横断型ポータル構築のため、国立国会図書館サーチと文化遺産オンラインを始めとする各分野の主要アーカイブ間との間での連携を進める。

・書籍、文化財、アニメをはじめとしたメディア芸術などの主要分野ごとに、収集対象の選定やメタデータ形式の標準化、分野内のアーカイブ機関における収蔵資料のデジタル化への協力などを進める。

8.知財教育、知財人材育成の充実

(小中高等学校における知財教育の推進)

・小中高等学校において、次期学習指導要領の改訂も視野に入れつつ、各学校において知的財産に関する資質・能力を育む中核的な教科を明確にする等した上で、創造性の涵養及び知的財産の保護・活用とその意義の理解の増進に向けた教科横断的なカリキュラム・マネジメントの実現を支援する。

・先進的な理数教育を実施する高等学校等に対し、大学や企業等の知見を活用し、「創造性の発展」や将来的な知財の積極的活用・事業化へとつながる取組を実施する。また、起業家教育に熱心に取り組む大学や企業等が、当該教育に関心を有し取組を進める高等学校等に協力することを推進する。

・地域・社会との協働のための学習支援体制の構築のため、官民の知見を集め、知財教育向けの教材の充実・普及を推進するとともに、官民連携によるコンソーシアムの構築を推進する。

(大学、高等専門学校等における知財教育・標準化教育の強化)

・大学、高等専門学校等において、知財科目の必修化の取組等の事例を参考にしつつ学生に対する知財教育を推進する。

・大学においては、文科系・理科系を問わず、オープン&クローズ戦略を含めた知財・標準化に係る講座の学期を通じた導入を推進する。特に、知財戦略が経営の一環を担うことに鑑み、ロースクールやMBA等の大学院教育と知財戦略教育の連携を充実させる。

・国際的な素養を身につけるため、英語による知財関係科目の提供を図るとともに、留学生の派遣・受け入れ双方向の交流を推進する。

(知財人材の裾野拡大と厚みある人材層の形成)

・商業高校や大学・大学院課程の生徒から社会人(中小企業の経営者・従業員のみならず中小企業支援に関わる中小企業診断士、地方公共団体職員等)までを対象として、「知的財産管理技能検定」等の普及・拡充を推進し、知財人材を育成する。

(民間の知財啓発活動の支援)

・我が国の経営トップが知財分野で強く戦う力を持つべく、知財経営、知財訴訟に関する啓発活動を強化する。経済団体等においてトップセミナー等の開催が積極展開されることを期待するとともに、こうした民間の知財啓発活動を支援する。

9.知財紛争処理システムの機能強化

(知財紛争処理システムの機能強化)

・侵害行為の立証に必要な証拠収集のための適切かつ公平な証拠収集手続の実現、ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額の実現、権利付与から紛争プロセスを通じての権利の安定性の向上のための方策等、知財紛争処理システムの機能強化のための検討を更に進める。特に悪質な侵害に対する方策については、法体系全体も視野に入れて多面的な検討を進める。

(法廷での議論の活発化)

・法廷における真剣勝負である弁論及び証人尋問こそが、最も迅速、的確に真の争点を浮き彫りにし、裁判官の心証形成に資することから、文書に偏重することなく、営業秘密の保護にも十分配慮した証拠開示手続を実現しつつ、公開の法廷での議論を活性化する。

(司法アクセスの改善)

・知財紛争に対応する情報と人材が不足している中小企業の訴訟遂行を支援するため、大企業等との関係での知財保護・紛争未然防止・訴訟対応等に関する相談対応体制を強化するとともに、中小企業等の裁判に関する経費への対応策を検討する。また、地方における実質的な知財司法アクセス確保を実現するために、訴訟の各段階においてテレビ会議システム等 IT の活用を積極的に進める。

(情報公開・海外発信の拡充)

・我が国の知財紛争処理システムの情報公開・海外発信について、公開することによる弊害とのバランスを考慮した上で、国内外への情報発信を一層強化する。

以上