今年のノーベル賞が発表され3人の日本人が受賞されました。誠におめでたいことです。そこで今日は、科学技術とイノベーション力について、改めて書いてみたいと思います。

最初に、というか、最初からちょっと脱線させてください。

第一の脱線は、国家はなぜ衰退するのか、逆に言えば、なぜ国家によって栄華を誇ったり維持できたりするのかについてです。ギボンじゃありませんが、何世紀も前から同じ問いが繰り返されてきました。古代ローマが栄華を誇った時代の、発展的持続可能性の本質的ポリシーは、「勝って譲る」の一言に尽きると塩野七生さんは分析していますが、現代において、なぜ種々の不安を指摘されながらアメリカが大国を維持できてなお国際競争力があるのかといえば、確信をもって言うことはできませんが、この「勝って譲る」の精神、分かりやすく言えば、懐の深さ、があるのかなと思っています。

第二の脱線は精神力。精神力のみに頼る戦前戦中式の思想は排除されるべきは論を俟ちませんが、がんばることの素晴らしさを今一度考え直さなければなりません。例え話が悪いかもしれませんが、デフレの正体で一世風靡している藻谷浩介先生。ご高話を拝聴したこともありますし、素晴らしい方です。ただ、私の理解不足かもしれませんが、この里山資本主義というのは、間違った方向に進むと、がんばらない文化になってしまう。縮小均衡政策ですね。藻谷先生の主張の柱はミクロ政策ですが、ここにマクロの視点があれば、頑張る社会になるのかもしれません。しかしいずれにせよ、そのままだと、何度も引用している内田樹先生の日本辺境論の結論に近いし(念のためですがこの日本辺境論に書かれている途中経過はすごく好きです)、究極的には丸山真男先生(名著「日本人の思想」も途中経過はとてもいい)の方向なのではないかと思っています。思想淵源というのは、政策を策定する際には非常に重要な出発点だと思います。

以上を踏まえて、私がずっと考えていること、つまり、アメリカのイノベーション力、つまり、0から1の価値を生み、産業化できて国力となせることの源泉は何か、つまり、日本は大丈夫か、という話をしたいと思います。ちなみに、私は、アメリカが全ての分野で目指すべき国だとは思っていません。ただ活力を創造する源泉がある国であることは間違いないのです。そして、アメリカのイノベーション力の源泉をそのままコピーして導入しても機能するとは思っていません。

第一に、アメリカは0から1を生む活力があると申し上げましたが、日本にはこれまで100から10000を生む能力はあった。大量生産技術です。コア技術を借りてきてそれを改良する能力。ところがこの100から10000を生む能力は、近隣諸国の方が高くなりつつあるのが世界の現実です。アジアの興隆です。

であるならば、日本はこれまでどおり、100から10000のレンジを狙い続けていては、衰亡するしかありません。一方で、後に述べますが、0から1を生むためには相当なリスクが要ります。なので、少なくとも、1から100くらいのコア技術、コアコンピタンスを狙うべきなのです。ここに、科学技術イノベーション総合力を大革新しなければならない私なりの真剣な思いがあります。

例えば、お金の切り口でみれば、日本の研究開発費を見ると世界トップクラスです。が、ほとんどが民間の研究開発費による。で、もう少し分析すると、その民間によるものは、ほとんどが既存技術の改良のための研究開発費(約9割)になっています。つまり、100から10000にしか対応していない。

例えば、産業と研究の交流という意味で言えば、大学の民間資金活用比率などを見れば明らかに低い。産業が研究に期待していないし、研究も産業のニーズを拾っていない。研究開発効率という、研究がどれほど価値を生んだのかという指標があるのですが、日本は35弱程度。アメリカは40強、フランスは50強。つまり、100から10000にしか対応していない。

例えば、起業比率廃業比率を見ると、これも米英が10%程度(件数)なのに対して、日本は3程度。明らかに新陳代謝が悪い。つまり、100から10000にしか対応していない。

だからこそ、1から100のレンジで勝負できる社会構造にしていかなければならないと考えています。

第二に、将来への投資をしっかりと継続的に確保できているのかという点。社会保障費は毎年1兆円増えていますが、そのために税金を増やしたり借金して充当している。社会保障制度を殆ど変えないまま高齢化を迎えたので、当然負の不安定システムになります。なので、単純に言えば、一人が生む価値を増大させるしかない。できなければ、広義の社会保障制度が充実した温かい社会を築くことはできません。したがって、予算構造を変えていかなければ、レジリエントな社会とはならないのは明白です、というのが第二のポイントです。

では、研究開発費を増やせばいいのか、というと、すでに日本の研究開発の対GDPは世界最高クラスです。問題は、先にも述べたように、政府支出の割合が少ないということであり、それは増やしていかないと基礎から応用研究が発達しないのは事実です。そして、より本質的には、どうやって資金を供給するのかという問題があります。

以上ひっくるめて必要なマクロな政策は、国に科学技術イノベーションの司令塔を確立すること、であり、基礎から応用と産業化までを見据えた一気通貫の研究開発を府省庁横断でやり遂げること、であり、さらに0から1をも生めるような革新的かつリスクのある研究をしっかり支援すること、になります。

党内で科学技術イノベーション戦略調査会という組織があり、私も積極的に参加して参りましたが、以上申し上げたことはここで議論された課題であり、政府には実際に政策として立ち上げて頂きました。一番目の司令塔は、総合科学技術会議の運用を改めていただきました。二番目は、SIPというプログラムを、三番目はImPACTというプログラムを立ち上げて頂きました。

残る問題はミクロ政策です。

研究者が研究しやすい環境をつくって、日本の研究開発力をどのように高めるのか、それを産業にどのように結び付けられるのか、という課題です。マクロとミクロはやはり両方やらなければならないと思っています。

例えば、研究者の事務などの周辺業務を預かる人間が日本の場合は少ない。10人に2~3人といわれていますが、諸外国では6~7人になっている。また、例えば研究に必要な物品役務などの調達は随契できるのは上限がきまっていますが、その額があまりに少なく、研究の世界のスピードにマッチしておらずに競争力を失うという問題もあります。また、研究資金獲得のために奔走する必要があったりします。

また、研究者の評価をどうするのかという問題、産業化への死の谷を埋めるにはどうするのかという課題、そして今制限されているような安全保障分野などの研究領域にもしっかりと足を踏み出さなければならないという課題、そうしたものも改善しなければなりません。

この研究者が研究しやすい環境を作って研究開発力を強化するために、6人チームですったもんだの議論をして議員立法で研究開発力強化法を昨年末に作りました。

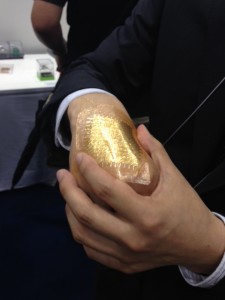

ただ、まだまだやることは多い。私なりの代表例を申し上げれば、先ほど申し上げた0から1を生める可能性のあるImPACTというプログラム。画期的です。しかし、もっともっと改善してもらいたい部分がある。

このプログラムは私も国会で質問させていただいていますが、アメリカのDARPAという組織の思想源流を一部輸入しています。DARPAというのは、国防省の革新的技術を研究するためのファンディングエージェンシーです。ここにファンドマネージャのような人物が何人かいて、全米中を徘徊して回っている。そこで面白いと思った研究には資金を供給する。しかも金はだしても口は出さない方式です。さらに面白いのが、先ほどの「勝って譲る」思想が明確に存在する。

「勝って譲る」ことを現代的に言えば、「イノベーション力の解放」です。GPSはこのDARPAが巨額の投資をしてシステム確立させたものですが、今に至っては全世界に無料で一般開放している。まさに解放の一例です。また、例えば科学技術力(具体的にはロボット)のコンペをDARPA予算で行っているのですが、優秀と思えば平気で海外研究者に資金を供給することも積極的に行われています。何が起こるかと言えば、優秀な人材が集まる。DARPAとは関係ありませんが、例えば現に先日ノーベル賞を受賞された田中さんもアメリカの国籍をとっていてUCSBに在籍しています。

つまり、知の集積ができるわけです。研究者というのは世界のいろいろな研究機関に席を置いて研究を進めたりしますが、その移動を地図に落とすと、日本だけすっぽりと取り残されている。知のハブ化が全然すすんでいない。この地図を見て、日本に線が沢山増えればいいなと思っています。

この知のハブ化のためには、理化学研究所などの主要な国立研究所が、もっともっと威力を発揮しなければならない。だからこそ、独立行政法人などという効率を重視するような枠組みから外してやらなければなりません。これも法案提出を目指しているところですが、STAP細胞の件で水を差された形になっています。

雑感を書きました。長くなりましたが、目的は、日本を世界一イノベーションに適した国にすることです。

自民党機関誌の9月30日号の「座右の銘」のコーナーに投稿した原稿です。ご笑読頂ければ幸いです。

自民党機関誌の9月30日号の「座右の銘」のコーナーに投稿した原稿です。ご笑読頂ければ幸いです。