(写真は平成24年、首班指名される直前の安倍総理)

政治は現実を直視して課題を解決していくものです。その解決のための意思決定は、我が国の場合は民主的に行われます。民主的というと多数決と捉えられがちですが、私は全く異なるものだと思っています。この違いが分からなければ、恐らく包摂性も分からないことになります。

偉大な政治家、安倍晋三元総理が凶弾に倒れました。無念でなりません。第一報は地元での参議院選挙応援活動を行っている最中、参議院候補である磯崎仁彦官房副長官とともに受け取りました。直ちに活動を中断し、磯崎先生はそのまま急遽上京。その後、厳しい状況だとの連絡が入るにつれ、怒りと悲しみが交錯した複雑な思いのまま、手を合わせて回復を祈るしか為す術がなく、遂に午後5時3分に息を引き取ったとの報に接しました。茫然自失。政治家としての魂に、ぽっかりと空白ができるような感覚で、言葉にならない複雑な思いでした。恐らく同僚も同じ思いだと思いますし、あるいは当然私よりも濃い関係の諸先輩方はもっとそうかもしれません。

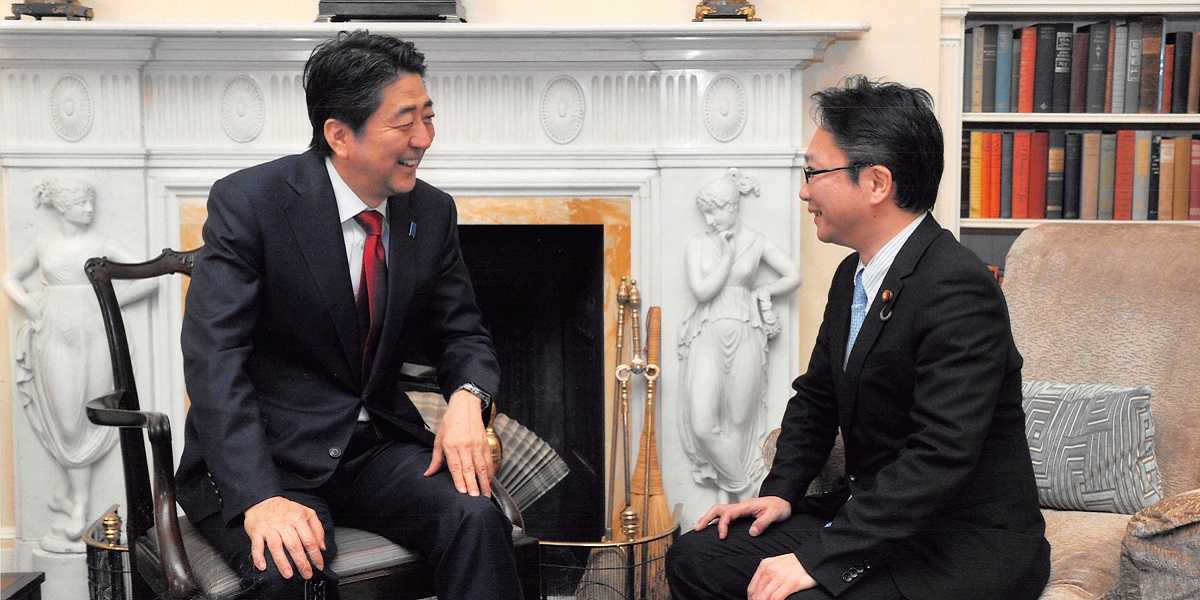

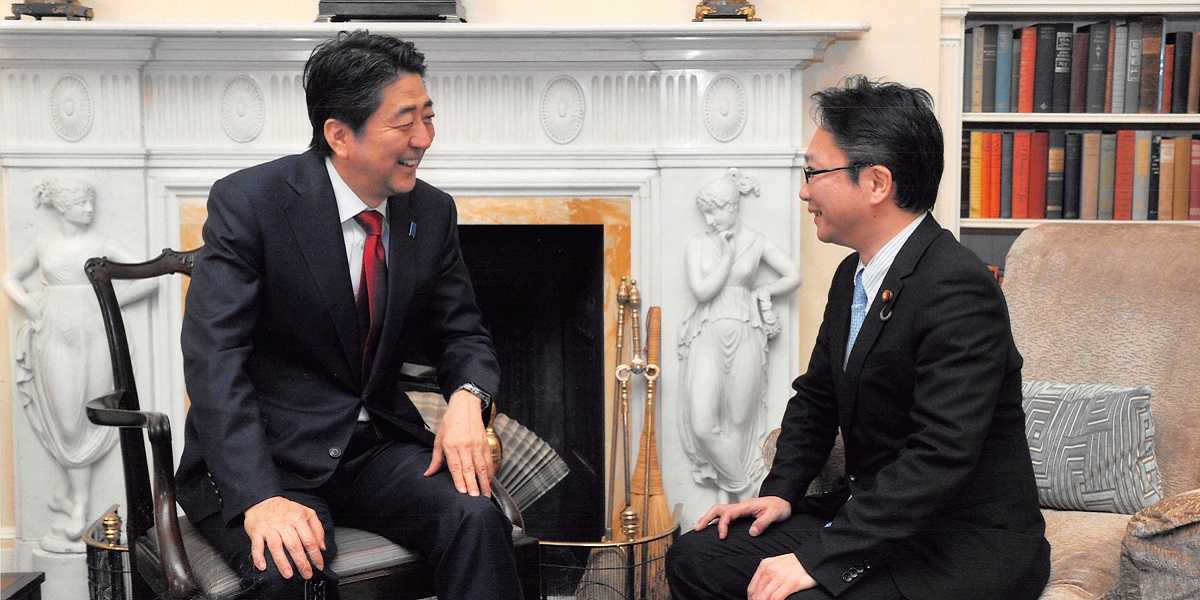

(米国ホワイトハウスに隣接する迎賓施設ブレアハウスにて)

先の国会の終盤、国会議員会館で声をかけて頂き(部屋が隣)、防衛予算に関する立ち話を1~2分したのが最後の会話であったと思います。安倍先生は、普段から威張るようなことは皆無で(事実、私はこの10年間で一度も見たことがない)、むしろ常に明るく陽気で、人を和ます天才でした。そして、リーダーとしては1つの理想形でした。政策のビジョンや方向性を明確に示して政策の本質を細部まで理解しながら細かいことには口をあまり挟まない(極端に概念的なビジョンだと部下は政策が作り難い)、部下の言動は自ら責任を取り責任転嫁をしない(逃げないから付いて行きやすい)、決断した際の並外れた精神力と瞬発力、更には情があった。政界でも支持する議員が多かったのは、権力ではなくビジョンに共感したからだと思います。どう考えても利益誘導や私利私欲に走る人間ではなかった。

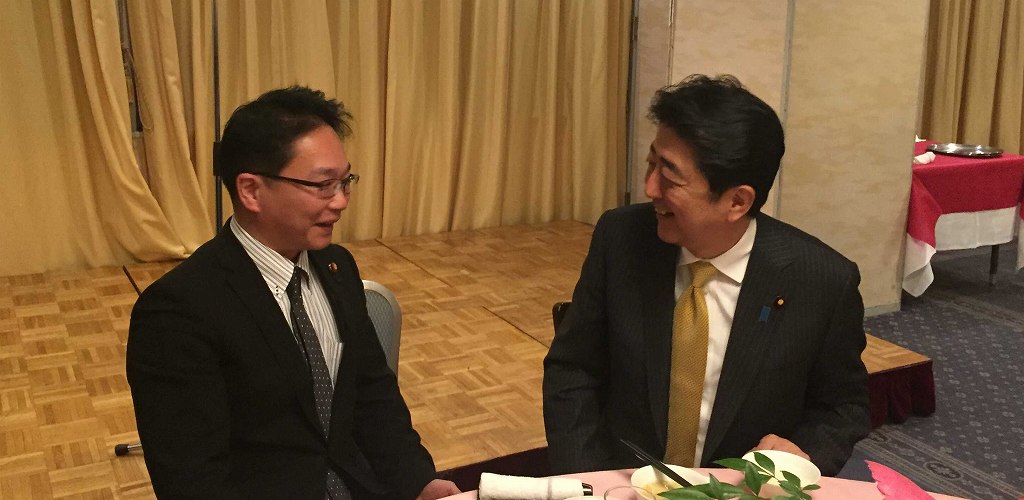

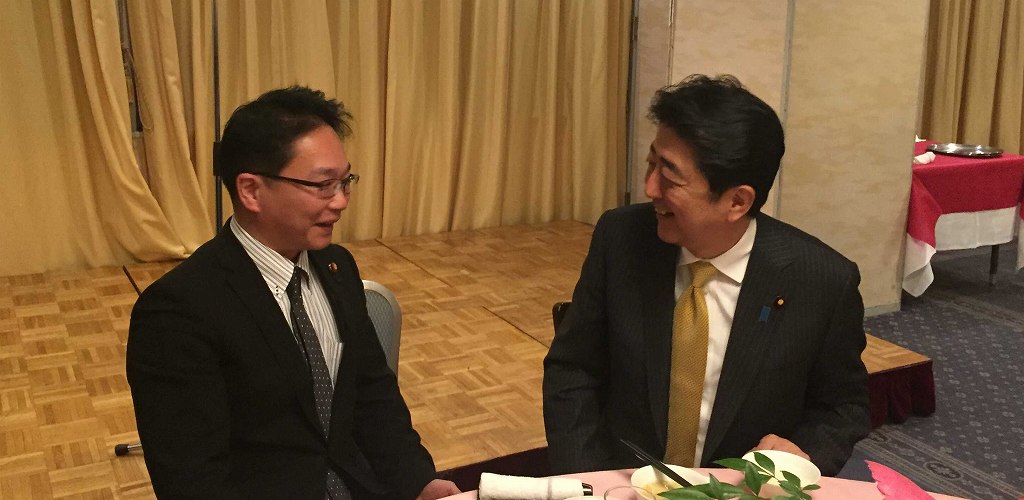

(若手議員との懇談会で誰にでも気さくに話をする安倍総理)

官邸で支えるスタッフは安倍総理を心底支える覚悟であったように見えました。それが過度の忖度を招いたのではないかとの指摘もなされました。批判をうけないような統治機構改革の必要は論を俟ちませんが、逆に言えばそれほど支えようとするスタッフの意志が強かったということでもあって、それも権力にもとづくものではなく人間力に基づくものであったのだと思います。

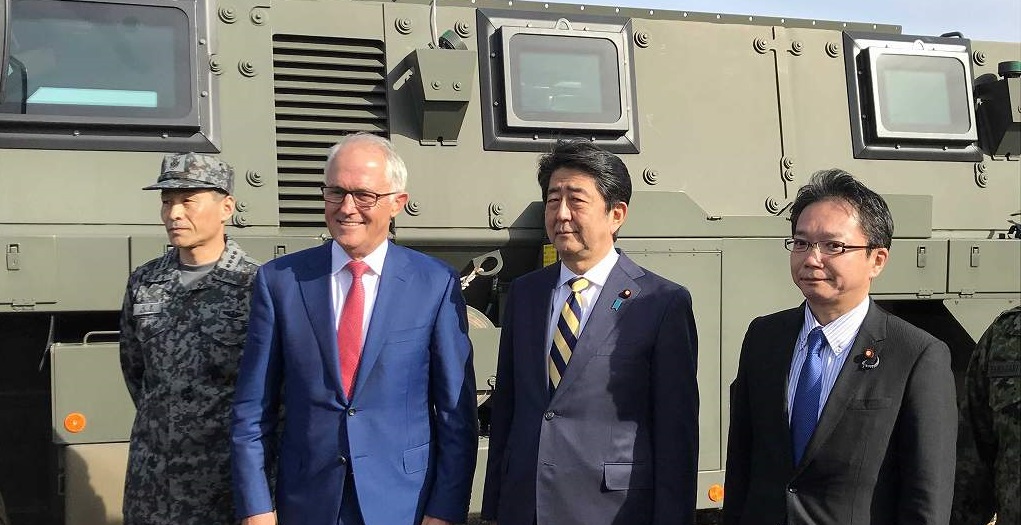

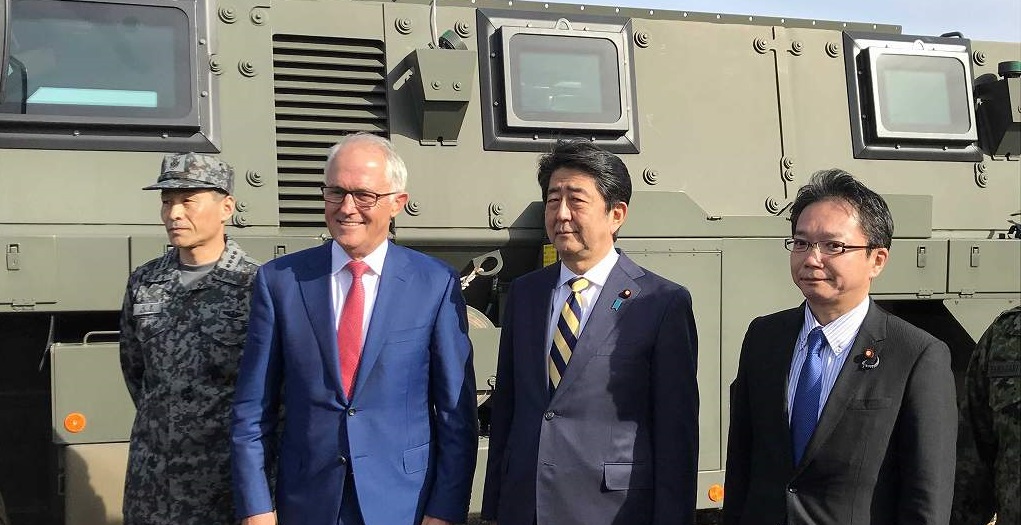

(陸自習志野駐屯地を視察する豪首相と安倍総理)

これほど外国政府要人からのお悔やみのメッセージが届く日本人は過去にもいなかったのだと思います。私の手元にもお付き合いのある外国人から多くのメッセージが届いています。それほど、内外問わず直接付き合いのある人間の心を掴んでいたということなのだと思います。でなければ、これほどまでに外交上の成果を生み出せてはいないのだと感じています。

(安倍総理の上下両院議会演説会場への入場許可書)

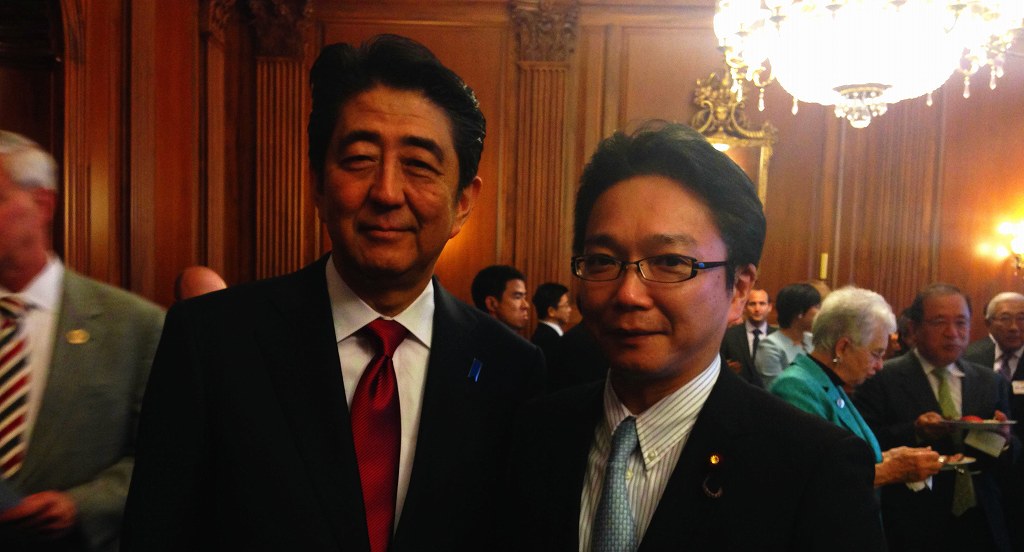

2015年、日本の立ち位置を大きく変える転機となった安倍総理のアメリカ上下両院議会での歴史的な演説。私もたまたま同席していましたが、日本人の演説を前にした大勢のアメリカの国会議員の心の震えを肌で感じたことを未だに忘れることができません。スタンディングオベーションは外交儀礼として見慣れていますが、退席する際に握手やサインを求める方が大勢いたのはあまり見ない光景でした。私自身、歴史の節目を噛み締めると同時に日本人として誇らしい気持ちでした。

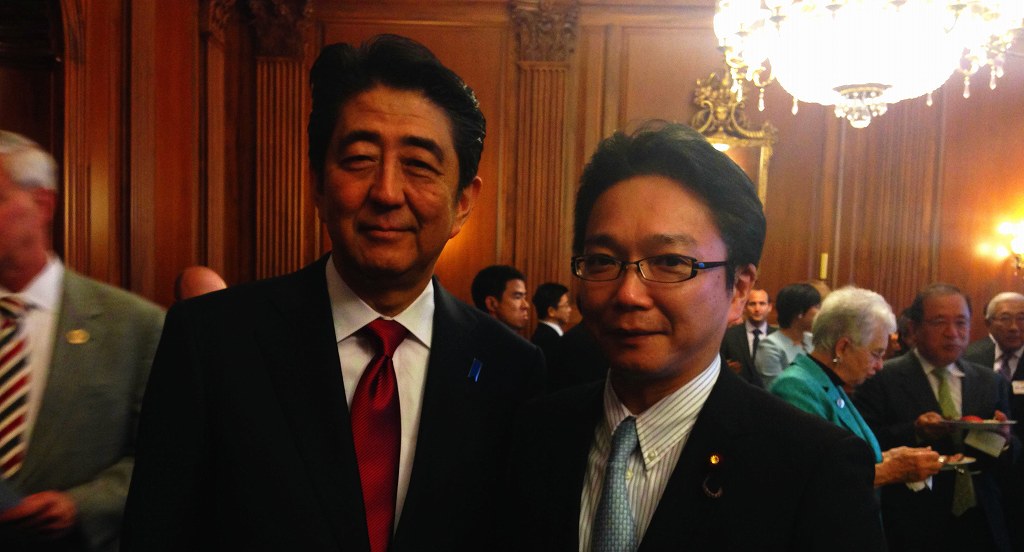

(キャピトルヒルでの日米政府関係者の集い)

演説原稿は香川が生んだ谷口智彦さんによるものですが、総理自ら何度も原稿に手を入れたそうです。そして、何度も何度も口に出して練習され、家でも練習していたので奥様に苦情を言われた、と総理自ら聞きました。思えば日本の議会でも、議会開会などで単に原稿を読み上げる機会は沢山あるのですが、そうした時にでも議場で待機している際に口を動かして練習しているさまを何度も目撃しました。饒舌であってもこれほど真剣になるものかと思っていました。

(首相公邸での記念撮影に応じる安倍総理)

一方で人の心を掴むユーモアのセンスも最高でした。議会演説の後、総理ご一行はホワイトハウスに向かわれましたが、我々にもたらされたホワイトハウスでの様子の第一報も記憶に残るものでした。曰く、大爆笑に包まれたと。映画好きでしられる安倍総理ですが、当時アメリカで流行っていたハウスオブカードを引用し、特大級のジョークで会議を盛り上げた。このドラマは、副大統領が権謀術数の限りを尽くして大統領を追い出すというストーリーですが、それになぞらえて、このドラマを麻生副総理には絶対に見せないようにしている、など。あくまでも一例で、普段の議員だけで集まるような会でも、人を和ませるジョークを聞かないときはなかったように思います。

私が安倍政権の防衛大臣政務官であったときのこと。財務金融委員会にてF-35戦闘機の運用に関する総理宛ての質問が野党からありました。総理向けですので私がでる幕でもないのですが、防衛省として総理をお支えする立場から、割って入って答弁に立ったことがありました。当然、その野党議員からは「私は総理に聞いているんだ。お前に聞いてない。お前は総理か」と鋭く責められました。その時、後ろから、「未来の総理だ、がんばって」と小さな声で総理から激励を頂き、更にその後の本会議場でひな壇からわざわざ、その日の私の答弁についてお褒めの言葉を頂いたことは、もちろんリップサービスであることは分かっていながら、その気配りに大変恐縮をした覚えがあります。

(衆議院財務金融委員会にて)

情というのは政治を執り行う上で極めて重要な要素です。冒頭、意思決定における民主主義と多数決の違いについて触れました。思想家の千葉雅也さんが現代思想入門でデリダやフーコーを解説していて、それはマジョリティとマイノリティの2項対立をいかに脱構築するか(区別しなくてすむ思想)だとしていますが、その中で現実を扱う政治について、決断するにしてもマイノリティに重きを置き、如何にその決断に未練が伴っているかが重要で、それが他者への配慮になるという趣旨のことを書いています。メディアの多くは政治決断を排除だと指摘してきましたが、安倍総理が断行した改革の多くは、特に社会保障はこうした包摂思想を具体化したものだと理解しています。

(総裁選があった平成24年の春、親父主催の地元後援会で)

振り返ると最初に安倍総理を意識したのは、私が政界に入って間もなく行われた総裁選でした。若く颯爽としていて凛とした主張に強く共感したことを今でもはっきり覚えています。その後の平成24年のこと。民主党政権になって3年目、私の地元で親父の去就が囁かれていた時でした。地元の事務所で後援会の会合の企画会議をしていた際、講師として誰にお願いするかという話になった。私は安倍総理の話が聞きたいと強く主張しました。その理由を親父から尋ねられましたが、私はとにかく話が聞きたいと言った記憶があります。

(党所属議員が取りまとめた提言を受け取る安倍総理)

その後に親父が直接安倍総理にお願いに行ったところ、たまたま総理自身が部屋にいらっしゃり、その場で快諾を頂いたらしく、地元の会合にお越しいただきました。その会合で私は司会を務めましたが、安倍総理の話はとにかくウィットに富んでおり、また外交や特に日米同盟の本質に迫るお話を賜りました。食い入るように聞き入った覚えがあります。最後に思わず、時代は安倍先生を必要としている、総裁選に挑んで欲しい、皆さんどう思いますか、と聴衆に向かって聞いてしまいました。親父の意向も聞かずにでしたから、今思えば政治家の秘書としては最悪だったなと思います。ただ私には思いがありました。

後日談ですが、私が議員になった後に安倍総理にこのご来県頂いた感謝を伝えたところ、親父が訪ねて行ったことについて、大変珍しい人が訪ねてきたと思ったそうで、嬉しかったと語っておられました。嬉しかった、というのは意味があって、実はその後に安倍総理が出馬することになった総裁選では、選対委員長に親父が推され、その際の総裁選の取り計らいについて、安倍総理は親父に想うことがあったとのこと。

更にその後、2017年、トランプ大統領と初めての首脳会談に臨んだ直後、国会の花形である予算委員会でテレビ入り質疑の機会を頂くことになった私は、平和安全法制を成立させた安倍総理に日米同盟の本質の話を再度伺いました。なんらブレのないお考えをご披露いただきました。

(トランプ大統領との初めての首脳会談直後の予算委員会)

一番直近での印象に残る思い出は、夕食にお誘い頂いたこと。同僚議員と元官邸スタッフとともに4人での会食でしたが、首脳外交の現場での裏話は永遠に記憶に残るであろうものとなりました。また、議員会館の事務所が隣であるということで、単なる近所づきあいであったのでしょう、派閥のメンバーでもない私を何度か部屋に招き入れて頂きました。雑談を通じて知り得た官邸での総理としての振る舞い方は大変勉強になるもので、今思えば、恐らくそうやって中堅若手に将来の日本を託そうとしていたのではないかと思います。

(首相官邸での政務官会議にて)

日本はとてつもなく大きな存在を失いました。日本の歴史上、世界の中でこれほどまでに日本の存在価値を高めた日本人は誰一人いませんでした。批判があっても屈することなく、私利私欲なく公に尽くす姿は、胸を打つものがありました。優しい人でもありました。明るい人でもありました。テレビを通じたイメージとは全く異なる一面を持つ政治家でありました。間違いなく最高のリーダーであったと思います。頂いたご薫陶を大切にしていきたいと思います。ご家族の皆様に心からお悔やみを申し上げ、心からご冥福をお祈りいたします。

(いわゆる敵基地攻撃能力の党提言を受け取る安倍総理)

(トランプ大統領との初めての首脳会談直後の予算委員会)

(総裁選があった平成24年の春、親父主催の地元後援会で)