今月に入って再流行が懸念されるコロナウイルス感染症に対して、万全の体制を整備するために、党内各所で様々な議論が行われています。私自身は、党新型コロナウイルス関連肺炎対策本部に設置された再流行コンティンジェンシープランPTで活動の場を与えて頂き、先般、我々の提言を本部会議で取り上げて頂きました。少し専門的な内容になっていますがここに掲載することにします。

なお、経済と感染症対策のバランスという言葉を発すると、金儲けと人命を天秤にかけるなという指摘がなされることがあります。本PTでも触れていますが、金儲けではなくてどちらも人命なのです。これについては三浦瑠璃さんが文芸春秋で詳しい分析を発表しています。

新型コロナウイルス感染症~再流行に備えた医療体制のガバナンス強化と危機管理オペレーションの提言

自由民主党政務調査会

新型コロナウイルス関連肺炎対策本部

再流行コンティンジェンシープランPT

座長 上川陽子

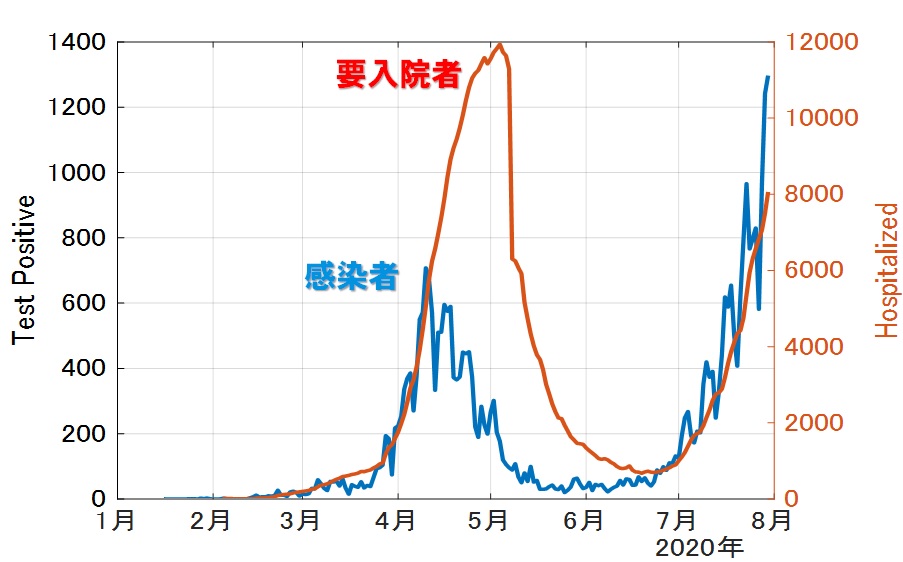

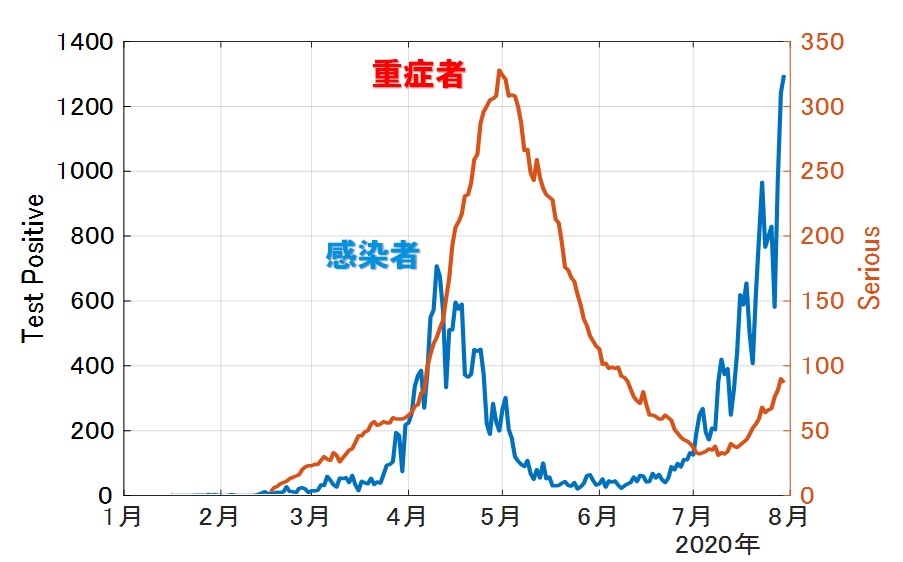

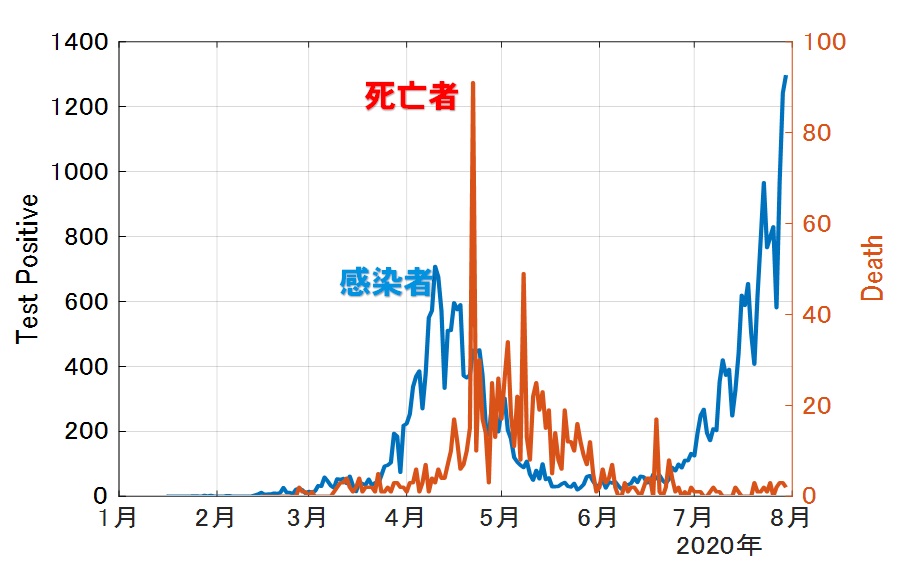

新型コロナウイルス感染症は全世界的に甚大な影響を及ぼしている。我が国では、3月から5月にかけて大きな流行がみられ、人工呼吸や集中治療などを受けた重症者は100人以上、症状が改善し退院した者は1万5千人以上、死亡者は1000人近くに上った。4月初旬に発せられた緊急事態宣言の期間は1か月半に及び、感染の脅威に晒された国民の不安は大きく、また経済活動の抑制に伴う経済的重圧も加わり、日本の社会生活・経済活動に著しい影響を及ぼすこととなった。

幸いにして国民の真摯な協力と医療福祉関係者等の献身的な努力等により感染者数、入院者数は減少に向かい、政府は5月25日に緊急事態宣言を全面解除し、新しい生活様式の目安を示して、感染の防止に最大限の注意を払いながら社会経済活動の再開を進めつつある。

しかし、先般公表された抗体検査結果 でも明らかなように、抗体保有者は想像以上に少なく、また抗体を保有していても感染を阻止できるのかは不明であり、依然として国民の間 に不安が残っているのが現状である 。

今後、社会経済活動が段階的に再開される中で、感染の再流行は必至との思いで、来たるべき事態の対処に万全を期す必要がある。かかる背景で、党内では様々な視点で今後の新型コロナウイルス対処の方策が議論されているが、当PTでは、医療提供体制等について、累次にわたって議論を重ねてきた。その結果を提言するものである。

1.目的

新型コロナウイルス第2波第3波が到来し再流行は必至との前提に立ち、その時に想定される様々な事態に対処しうる万全な医療体制を整備することを目的とする。3月から5月の流行への対処で得られた知見をもとに、再流行時のインパクトをシミュレーションにより的確に見積り、具体的な想定シナリオに基づいた動的オペレーションプランを立案し、その実効性を担保するためのガバナンス強化と医療体制を下記のとおり提言する。なお、シナオリには、季節性インフルエンザ流行、クラスター発生、公衆衛生学的介入の遅延などの追加ストレステストを行う。

① シミュレーションに基づくシナリオ立案と需要予測手法の確立

② 医療体制ガバナンス強化とそのための政府オペレーションセンターの設置

③ リスクコミュニケーションとそのためのリスクマネジメントの確立

④ あらゆる状況に適切に対応できる動的オペレーションプラニング

⑤ 医療提供サイドへの支援と機能強化

2.現状認識と課題

新型コロナウイルスが認知されたのは昨年末から今年1月にかけてであるが、その直後に我が国に寄港した大型クルーズ船で集団感染が確認されるなどの事態の進展に合わせて、1月末には党本部に新型コロナウイルス関連肺炎対策本部が設置された。2月末には感染の拡大傾向が確認され、専門家の見解を踏まえ、学校休校要請が発出された。3月中旬ごろまでは新規感染者は50人程度に抑えることができていたが、その後、状況は好転せず、3月13日には新型インフルエンザ等対策特措法が改正され新型コロナウイルス感染症が同法の適用対象に加えられた。成立後、同法に基づく緊急事態宣言の要否などが話題になる中、感染者数の増加は一時小康状態となったが、4月4日ごろから大規模な感染拡大が確認されるに至り、4月7日にはその後1か月半に亘ることになる緊急事態宣言が発出された。

この間、政策立案サイドから現場に至るまで、大小様々な混乱があった中で、関係者の苦労は相当なものであった。顕在化した課題は多岐にわたり、すべてを網羅することはできないが、特徴的な課題と、そこから見える構造的問題を抽出し、PTの評価とともに改善すべきポイントについて触れる。

2-1 新型コロナウイルス感染症の特性把握(「敵」を知る)

当初は新型コロナウイルス感染症に関する情報が決定的に少なかった。どのような感染経路でどのくらいの感染力を持ち、感染したときの症状や重篤化率、治療方法や致死率などの知見は皆無であった。未知の敵に対峙するにあたって、ウイルス学・免疫学・臨床医学などあらゆる側面から新型コロナウイルス感染症のプロファイリングを行わなければならない。

2-2 医療提供の現場サイドの状況把握(己を知る)

医療提供の現場サイドである相談窓口・検査機関・医療機関の状況把握や連携も十分にできていなかった。感染が拡大するにつれ、医療現場等へのマスクなど防護具の緊急配備やPCR検査体制の拡充など、目前に迫る必要作業にリソースが集中的に投下されたが、相談窓口、PCR検査機関、帰国者・接触者外来や病床などのリソース不足、相談窓口と検査機関や医療機関の連携トラブル、政府と自治体や医療機関などとの連携不足、都道府県と保健所設置市など自治体間の連携不足、サプライ品の決定的不足など、様々な課題が次々と噴出した。

政府や自治体の運用サイドでは、これらの噴出した課題の対処に全力を尽くした経緯はあるが、時々刻々と変化する現場の状況把握を可能とするインフラもなく、リアルタイムに状況を把握する仕組みの整備が急務であることが関係者の間で共有された。

2-3 運用サイドの司令塔機能の課題

(自治体との権限構造)

広く知られている通り、日本における緊急時医療提供体制の構築は、主に地方自治体(特に都道府県知事)の権限に委ねられており、地方自治体が、日本全体のリスクマネジメントを図ろうとする政府と対立する場面も見受けられる。政府の運用サイドが協議の場で求めるモデルは、個々の自治体にとっては必ずしも受け入れやすいものとは限らない。現時点での最大の問題は、双方のギャップが放置されることであり、そのことがリスクマネジメントをさらに困難にする。要請ベースのリスクマネジメントを強化するためには、インセンティブ制度や原則主義の強化が必須となる。

(自治体間の連携不足)

隣接する自治体同士でも、それぞれのリーダーシップの認識・取組に差があり、効果的な連携が図られないケースもある。そうした場合、政府の運用サイドが、関係する自治体間の調整を買って出ているが、権限もなければインセンティブも十分でなく、必ずしも合理的解決に至っているわけではなかった。自治体間の連携を強化する仕組みが必要であり、インセンティブ制度の強化や広域連携の仕組みが必要である。

(医療機関との権限構造)

政府や自治体は、これまでも医療機関に対して病床確保や情報提供等を要請しており、概ね協力頂いているものの、医療機関にとってはあくまで任意の応諾であり、必ずしも容易に受け入れが可能なものとは限らない。更にインセンティブも十分ではないため、医療現場に負担のみをかけていると受け取られることもあり、合理的解決に至っていない場合が見受けられる。ここでもインセンティブ制度や原則主義の強化が必要である。

2-4 オペレーション実効性の課題

クラスター発生により感染者が急増した県では、制度に基づき病床確保のための協力依頼を隣接県や医療機関に行ったが、事前合意の不備等の運用面での課題があり、更に全体合理性の観点から隣接県で協力しなければ感染拡大を防げないという意識が共有されていなかったことにより、合理的解決が見いだせなかった。その結果、政府の運用サイドが合意形成を図るために人的リソースを投入せざるを得ず、全体最適性が失われ、運用サイドと現場の双方が混乱するという悪循環に陥ったケースもあった。

オペレーションの実効性を確保するために必要なことは、①正統性の担保となる正当な制度、②その制度に基づいた適切かつ合理的な運用、③制度の趣旨を含めた関係者間の意識共有、が最低限必要となる。特に意識共有の努力は軽視されがちであるが、運用サイドの思惑(直面する困難や計画立案の理由や背景、施策の優先順位など)は、努力なくして現場と共有されることは稀である。事態の進展に則して共有すべき情報を明確にし、積極的な意識共有を各段階で図ることが必要となる。特に要請をベースとした社会においては重要なポイントとなることが運用サイドの中で共有された。

2-5 リスクコミュニケーションとそのためのリスクマネジメント

(リスクコミュニケーション)

政府のオペレーションの重要なポイントは、感染症と経済と国民感情(不安)のトライアングルを適正化することであり、政府はこの3つのそれぞれとコミュニケーションをとることである。

国民目線で必要な情報を的確に提供すること、つまり、具体的にどのようなリスクがあって、放置すると何が起こり、政府は何を何の根拠で何時頃どの程度やろうとしているか、などが伝わることと同時に、政府のオペレーションが国民の望みに応えられないと分かった場合には、国民の不安を汲みとって、随時オペレーションを修正して合意形成を図ることが必要となる。そのためには、どのようなリスクがあるのかを系統的に把握し管理する必要があり、リスクマネジメントなくしてリスクコミュニケーションはない。

これまで、政府の情報提供の在り方に多くの疑問が寄せられた。国民サイドから見れば、不確かな情報が氾濫する一方で、欲しい情報が政府から提供されず、連日の医療体制の不足に関する報道によって不安が広がった。東京等の一部地域で生じた需給ギャップがあたかも全国で生じているかのように受け止められ必要以上に不安を感じた国民も多かった。その一方で、個別課題に対する国民の不満が噴出し、運用サイドでは、その都度、その対処に過大なリソースが割り当てられ、全体最適性を失った結果、別の課題が噴出するという悪循環に陥り疲弊を極めた面もある。

政府の様々な部署が別々の情報を発信したために生じた混乱もあった。リスクコミュニケーションは、大きく2つに分ければ、①政治の意思決定に関わりメッセージの正統性を担保する機能と、②感染状況や感染症プロフィール等の一次情報若しくは運用サイドに関わりメッセージの正当性を担う部分がある。この正統性と正当性の構造を明確に意識する必要がある。基本的に、前者は政府コロナ対策本部、後者は厚生労働省で主体的に担われているが、構造と機能が必ずしも明確に意識され運用されていないものと見受けられる。以上の観点で、リスクコミュニケーションの体制の整備を図る重要性が共有された。

(リスクマネジメント)

見えない未知の敵であるコロナウイルス感染症の拡大は最大の脅威であった。関係機関の全神経が感染拡大に向けられたことは間違いではない。しかし背後の潜在リスクを管理する視点が十分だったとは言い難い。分からないことを管理するのがリスクマネジメントである。3月時点で武漢モデルを援用し地方自治体に病床数の整備目標の割り当てを行ったが、他疾患患者の平均死亡率などと丁寧に比較衡量したようには見受けられない。公衆衛生学的介入において、経済活動の縮小により生じる失業率や自殺率等とのバランスの具体的な検討が行われたようにも見えない。

考えうるリスクをリストアップして、そのリスクを分析評価し、最善と思われるオプションをいくつか意思決定サイドに伝えるとともに、個別のリスクが生起した際のオペレーションを準備しておく必要がある。リスクコミュニケーションとしての政治的メッセージをどのように行うかも含め、意思決定に資するリスクマネジメントの必要性が共有された。

(パッシブリスクマネジメント)

既に述べたように政府は3月に各都道府県に対して武漢モデルを援用した医療資源の割り当てを提示したが、地方自治体にとっては現実に即していない過大な割り当てと映り、目標未達の県もあった。そのため、4月以降の感染拡大期に病床が逼迫するなど医療提供が滞る自治体もあった。自治体との権限構造に関わる課題については既に述べたが、そもそもオペレーションの考え方自体を進化させる必要がある。

リスクマネジメントにはパッシブ型(PRM)とアクティブ型(ARM)がある。不測の事態が生起しないよう努める、想定内の管理を行うアクティブリスクマネジメント(ARM)も重要であるが、不測の事態が生起した場合に備える想定外の管理を行うパッシブリスクマネジメント(PRM)も同様に重要である。PRMに従えば、計画未達の場合や想定を超える事態が生じた時にどのようなオペレーションを行うのかをあらかじめ決めておくことが必要となる。ARMのみで過大な想定に基づいて過大なリソース割り当てを行うことは現実的ではない。

3.ガバナンス強化と危機管理動的オペレーションの提言

3-1 シミュレーションに基づくシナリオ立案と需要予測手法の確立

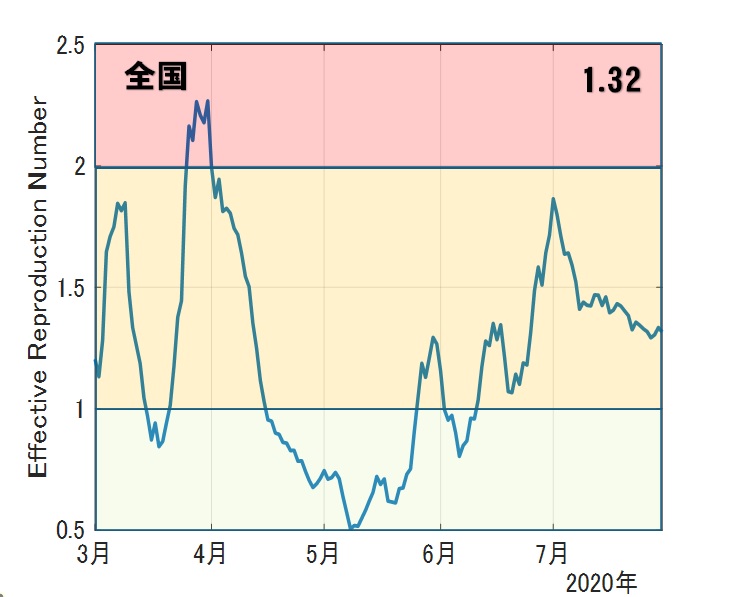

本PTは、設立当初、到来必至と言われる新型コロナウイルス感染症の再流行について、必要となる病床数や検査体制の規模を見積るための精緻なシミュレーションと、それに基づくシナリオ立案手法の確立を提言した。その結果、現在では、都会と地方のそれぞれのモデルについて、感染力や感受性の強さ(実効再生産数Rt=1.7, 2.0)及び公衆衛生学的介入のタイミング(D=1~7)をパラメータとしたシミュレーションが可能となり、地方自治体にとって、より現実的なシナリオとオペレーションのプラニングが可能となった。公衆衛生学的介入のトリガー基準も10万人あたりの新規陽性患者数2.5人/週が共有され、また介入タイミングが早ければ早いほど終息も早いことが共有されている。

そこで、このシナリオとオペレーションのプラニングを基本として、追加ストレステストをかけ、ARMとPRMによるリスクマネジメントを前提とした危機管理動的オペレーションプラニングの在り方に関する提言を行う。またこのオペレーションが合理的に実行されるための国家ガバナンスの強化、更には医療サプライサイドの強化を提言する。

3-2 ガバナンス強化

(政府新型コロナウイルス感染症対策オペレーションセンター(仮)設置(機能))

現在、政府全体の新型コロナウイルス感染症対策のうち、意思決定としては官邸におかれた新型コロナウイルス感染症対策本部が、また運用サイドに関しては厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部が主体的に担っているが、下記の観点から、運用サイドに政府新型コロナウイルス感染症対策オペレーションセンター(VOC)を設置することを提言する。

① 運用サイドを一元的に担うことを明示するため

② 省庁横断の統合運用を行う機能を実質的に強化するため

③ 自治体や医療機関との連携機能を強化するため

④ 医療提供サイドのリアルタイム状況把握を強化するため

⑤ リスクマネジメント機能を強化するため

⑥ 一次情報と運用の管理責任者としてリスクコミュニケーションを一元的に担うため

⑦ 意思決定サイドとの連携を図り、意思決定を合理的に運用に落とすため

VOCで取り扱われるべき内容は政府の中で改めて検討を求めるが、当PTとしては下記の点が特に重要と考える。

(関係機関調整の機能設置)

関係省庁、自治体、医療機関、民間宿泊所、官民の救急搬送機関、DMAT等の災害医療の専門家など、様々な関係機関間の連携調整機能を強化すべきである。特に強制する権限のない要請等をベースとしたオペレーションが基本となる自治体や民間に対しては、事態が起きた時のその場での対応では合理的解決に至らない場合もあることから、以下の提言を行う。

① 関係機関の間で、事前の協定締結を積極的に推進する。

② 補助金等を活用したインセンティブ制度の強化。

③ 原則主義手法の確立と公表等の運用の検討。例えば企業統治に用いられるComply or Explain原則やEUのGDPR運用等で用いられる行動規範原則などが参考となる。

④ 中長期的には、リスクマネジメントの観点から、緊急事態下の権限構造について、慎重な議論を行った上で、法改正を含め見直すべきである。

⑤ 関係機関調整にあたってリエゾンオフィサー(LO)の活用・増派も検討すべきである。

(リアルタイム状況把握の機能設置)

万全の医療提供体制の確保のためには、保健所、検査、医療機関の病床等の医療提供に関わる資源や従事者を含めた稼働状況、サプライ品の需給状況、患者状況、搬送の対応状況、他省庁で利用可能な人的・物的資源の状況、連携可能な宿泊施設等、海外の物資調達状況など、リアルタイムの状況把握が必要である。

現在、G-MIS、HERーSYS等の情報インフラが整備され運用されつつあるが、その機能の拡充を検討すべきである。また情報入力にかかる労力が必要最小限のものとなるよう入力項目を見直すとともに、感染拡大時には入力項目をさらに絞るような工夫も必要である。さらに、収集が困難な情報については感染拡大の状況によりリエゾンオフィサー(LO)の増派等も検討し、状況把握体制を強化すべきである。また、IoTの積極的活用も検討すべきである。

(リスクマネジメントの機能設置)

顕在化したリスクのみならず潜在的なリスクも含めて、リスクを分析し管理し全体オペレーションプラニングを行う専門の者をリスクマネジメント班として配置すべきである。官邸事態室や民間から危機管理の実務経験者を積極的に登用すべきである。その際、全体コーディネーションもリスクマネジメント班が担うべきである。また、次に述べるリスクコミュニケーション班との強固な連携が必須である。

(リスクコミュニケーションの機能設置)

政府の運用サイドの管理責任者として、一次情報の管理責任者として、リスクコミュニケーションを一元的に行うべきである。また、来るべき再流行に備えて、リスクを整理した上で、まずは政府の対応指針と国民の行動指針をしかるべき時に発表するべきである。なお、国民が政府の情報に直接接することができるWEBは重要である。伝えることより伝わること、見て欲しいより見たいと思う、WEBの構築に全力を挙げるべきである。

(意思決定サイドとの調整機能)

正統性を担う政治意思決定機関と正当性を担う運用機関の合理的な連携が必要である。意思決定に資する合理的で正しい情報と、意思決定自体の意図や趣旨を、双方で正確に共有し、必要であれば全体プロセスを見直せる合理的なガバナンスと運用が行われるべきである。

(物品等調達後方支援の機能設置)

医療機関等の関係機関が施設整備や検査機器等の設備整備を行う場合の支援、検査キットや医薬品、防護資材を含むサプライ品調達などの支援、サプライチェーン上の調整、海外調達の支援など、関係省庁や機関との連携を強化し、状況把握に努め、後方支援機能を強化すべきである。また、サプライ品の供給体制に支障がでることが予見される場合には、必要に応じ費用対効果を睨みつつ国が強く関与する形で必要な物資を国内生産することが可能になる法整備も検討すべきである。

(人材確保後方支援の機能設置)

医師や看護師や専門家を含む人材確保調整を一元的に担う機能を強化すべきである。そのためにも確保可能な人材のデータベース化に注力すべきである。

(省庁横断的応援体制の制度的担保)

感染症の拡大状況次第では、大規模なオペレーションが必要となる。事態に応じた応援体制が柔軟かつ確実に組めるよう、省庁横断的な応援態勢、政府一丸となった組織が制度として担保される仕組みを検討すべきである。

(意識共有の徹底)

医療提供体制の整備にあたって、関係者の意識共有を徹底すべきである。その際、シミュレーションや過去の統計など、広範囲のエビデンスを収集し関係者間で共有するべきである。それに資するようG-MISやHER-SYS等の新たな情報インフラ機能の強化を図るべきである。その際、現場への丸投げや非効率形式主義は徹底排除すべきである。

(リエゾン強化)

関係省庁の協力も得つつ、政府内、政府と都道府県、都道府県と保健所設置市等、オペレーションに関わる機関間の連携を効果的なものとするために、リエゾンの強化を行うべきである。またボランティアベースの民間活用もスコープに入れるべきである。

3-3 動的オペレーションプラニング

3-3-1(シナリオ立案とストレステスト)

現時点で想定されうる悲観シナリオを作成し、オペレーションプラニングを行うこと。同時に、リスクマネジメントの観点から、他疾患患者リスクや救急対応減少リスク、医療品サプライチェーンリスクなど想定されるリスクをすべてリストアップし、それぞれのリスクを分析・評価し、対策を検討しておくこと。その際、以下の主だったリスクに対しては、最悪シナリオを作成し、ARM/PRMを意識しつつ別途オペレーションプラニングを行うこと。

(複合事態を想定)

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行、クラスターの発生、公衆衛生学的介入の遅延を、追加ストレステストとして実施すべきである。このような複合事態は、実際に生じた場合には、現場で相当な混乱が予想されるため、入念なリスクマネジメントによる十分なプラニングを事前に行うべきである。リスクコミュニケーションのプラニングも徹底して行うべきである。

(季節性インフルエンザを想定)

特に季節性インフルエンザの同時流行については、ピーク時に1週間で200万人を超える患者がコロナ疑いをもって相談窓口に殺到する可能性もある 。発熱患者をどのように外来で受け止めるかなどについて専門家による検討を深め、ARMとPRMを分け、国民への行動指針を策定し、早めにリスクコミュニケーションを図り、HER-SYS改修が必要であれば早めにアクションをとり、保健所や医療機関での患者目線の医療提供フローの再確認を行うなど、入念なプラニングを行うべきである。

(院内感染等のクラスターを想定)

院内感染などクラスターの発生時への対応として、政府は一定数の即時受入可能な病床の確保を各都道府県に求める考えであるなど既に即応可能なプラニングを行っているが、流行拡大期やピーク時まで見据えたプラニングを行う必要がある。

3-3-2(感染状況フェーズに応じた介入レベル等の動的オペレーションプラニング)

感染拡大フェーズと広義の公衆衛生学的介入のレベルを定義する。

(感染拡大フェーズ)

フェーズ1)新規陽性者数が徐々に増えているが休業要請等フルスペックの公衆衛生学的介入トリガー基準を満たさない段階。

フェーズ2)新規陽性者数が増えトリガー基準を満たす段階

フェーズ3)新規陽性者数が減少期に入るがトリガー基準を上回る段階

フェーズ4)新規陽性者数が減少期でトリガー基準を下回る段階

(公衆衛生学的介入レベル)

レベルI)アラート等注意喚起を促すメッセージを発する。

レベルII)アラート等注意喚起であるが、接触機会低減の具体的目安を提示する。

レベルIII)緊急事態宣言や休業要請等を伴うフルスペックの公衆衛生学的介入を行う。

(公衆衛生学的介入オペレーション)

早期介入・早期解除が感染拡大防止の観点でも社会経済への影響を最小にする観点でも最も有効であるが、重要なことはフェーズ2に入れないことである。そのため、早めにレベルIからレベルIIの注意喚起を積極的に行うオペレーションプラニングを検討することが重要で、感染拡大フェーズに応じて動的に実行されるべきである。従って、どのレベルの介入を行うかについて意思決定に資する複数の選択肢や示唆を提供するべきである。その際、関係機関と連携し、感染症、経済、感情の3つのインパクト評価を行う示唆も提供すべきである。

(医療提供機関毎の詳細オペレーションプラニング)

患者目線でみた相談、診断、搬送、入院、治療、退院に至るまでの一連のステージの各段階で、そこに関わる施設のオペレーションについて、感染状況フェーズ毎のプラニングを行う必要がある。

3-3-3(事前の図上訓練)

立案したオペレーションプランの実効性を確認し、必要であれば修正し、また関係者間の意識共有を図るため、実際の感染拡大期を想定した図上演習を行うべきである。まずは机上演習(TTX)レベルを実務者で繰り返し、官邸や本PT提案のオペレーションセンターと各都道府県などの司令塔機関を含めた指揮所演習(CPX)レベルを実施し、最終的には実動演習(FTX)を少なくとも1回、例えば防災の日に、行うべきである。

3-3-4(地方自治体オペレーションプラニングの合理性チェック)

自治体のオペレーションプラニングにおいては、合理的水準に到達していない場合は、インセンティブ制度などを活用したあらゆる支援を行い、また原則主義に基づいた関係機関との調整手法も活用して、望ましい水準の達成を目指すとともに、目標未達の時点で再流行が起きた場合の対応などPRMに基づく時間軸のオペレーションプランの示唆を提供するなど、リスクマネジメントを徹底すべきである。

3-3-5(国際政治動向と水際対策)

水際対策については、国際社会の動向に注意しつつ、水際対策に関する疫学的知見収集をより積極的に行い、リスク管理とともに別途オペレーションプラニングを行うべきである。

3-4 医療提供サイドへの支援と機能強化

3-4-1(保健所の体制整備(相談・問診・診断段階①))

対応初期の相談・問診・診断段階において重要な役割を担う保健所については、全都道府県で即応体制を整備することが急務である。各都道府県は、設定シナリオに沿って最大需要を想定し、即応体制整備に必要な人員をあらかじめ確保すべきである。その際、他部署や外部からの応援派遣、OB・OGや市町村保健師の活用、業務のアウトソーシングなどを具体的にプラニングし事前に必要な契約等を行うことが不可欠である。また、感染関連情報の管理等を効率的に実施するため、HER-SYSを積極活用すべきであり、国はシステム運用上の課題については速やかに洗い出しを行い解決に努めるべきである。

3-4-2(検査体制の整備(相談・問診・診断段階②))

院内感染・施設内感染防止等のためにPCR検査の対象を入院患者等に拡大するとともに、唾液を使った検査や抗原検査など新たな手法の積極活用を進めるべきである。また、PCR検査センターの設置を促進するとともに、これまで帰国者接触者外来を担ってこなかった医療機関においても、PCR検査や外来診療の提供を広く求め体制整備を急ぐべきである。さらに我が国ではCT等の画像診断が広く普及しているという強みを活かすべく、肺炎の早期診断等のためにCT等の画像診断を有効に活用していくべきである。

また、検査についてはリスクコミュニケーションの点でも大きな課題があった。診療ガイドライン等に検査の目的や精度面で一定の限界があることなどを分かりやすく解説するなど国民目線で必要な情報を的確に提供する工夫が必要である。

3-4-3(医療提供体制の整備(入院/転院・治療段階))

(病床等の確保・支援)

都道府県は、設定シナリオに沿って、感染拡大のフェーズ毎に必要となる重症者・中等者用の入院病床数、疑い患者を受け入れる協力医療機関数、軽症者用の宿泊療養施設数を具体的に定め、あらかじめ必要数を確保する。その際、クラスター発生も想定して必要病床を定める一方で、一般医療の確保にも配慮した効率的な病床確保に留意すべきである。特に、感染予防・ゾーニングの観点から、検査~入院~治療を行う医療機関を、地域の医療資源を踏まえつつ、固定化・集約化する方向で調整することが望ましい。

国は、自治体が関係機関に行う協力要請に対して、十分なインセンティブ制度が活用できるよう、既存の自治体向け制度を拡充すべきである。地方自治体のオペレーションプラニングにおいて、リスクマネジメント上、国が地方自治体に協力を要請する場合には、国全体のリスク低減効果に見合うインセンティブを自治体が得られるような仕組みとすべきである。

(人員の確保・支援)

都道府県は、病床の確保等にあわせて、感染拡大に対応しうる医師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師等の必要な人員の確保を進める必要がある。このため、国は都道府県が人工呼吸器等の管理、検査等を適切に行う医療職の養成を行うことを支援するとともに、ハローワークやナースセンターの活用、医療のお仕事Key-Netを通じたマッチング支援などを進めるべきである。

また、都道府県は、緊急時の人材派遣について地域内で人材派遣調整の手順をあらかじめ協議し定めて即応体制を確保しておくべきである。特に、患者急増時に、病診連携による緊急的対処として、近隣の診療所の医師・看護師等が病院の応援に入る仕組み等についても、事前調整を行うとともに、必要な財政支援なども行うべきである。

(医療用物資等の確保・支援)

都道府県において、人工呼吸器の消耗品や検査用の採取用具・試薬などの必要な量の確保を進める。また、マスク、ガウン、フェイスシールド等の個人防護具は、どこに目詰まりが生じていたのかを十分見極めた上で、G-MISをより活用して医療機関サイドのニーズを的確に把握し、タイムリーに配布していく仕組みとすべきである。その際、流通やデジタル関係の有識者からも積極的にアドバイスを得て、利用者の事務負担などにも配慮しながら、令和の時代にふさわしいオンライン化、逼迫時のプッシュ型支援 などを検討する。

3-4-4(救急・搬送体制の整備(搬送段階))

都道府県は、救急医療の関係者、消防機関、さらには必要に応じて域内の自衛隊を含め、救急・搬送に関わる関係者との協議等を予め進め、新型コロナウイルス感染症を疑う患者を受け入れる医療機関の設定など、地域内の救急患者受入・搬送体制を整備する必要がある。また搬送体制の整備にあたっては、空床情報や重症患者の受入状況等の情報をリアルタイムに把握するためG-MISの活用をさらに進めるべきである。

3-4-5(ICT/IoT化による効率化とリアルタイム状況把握)

医療体制の整備に当たっては、現場の負担を最小化し、効率的なオペレーションが可能となるようあらゆる関係機関のICT/IoT導入に対するインセンティブ制度を強化すべきである。医療分野の既存のシステムでは、「ICT/IoTをどう使いこなすか」という視点に欠けていた面があった 。再流行に備え、外部の有識者や内閣官房IT室をはじめとした関係省庁等の連携のもと、HER-SYSの医療機関への普及など徹底的にヘルステック(医療×デジタル)改革を進めるべきである。先に導入した接触確認アプリ の他、マスクマップ 等の物資の在庫マッピング、質を確保した上でのオンライン医療相談・診療等の導入を進める。

3-4-6(医療機関の持続可能性の確保(必要な経営支援))

医療機関が地方自治体等からの協力要請に対して合理的に応じられる環境を整えるため、協力に応じたインセンティブの仕組みや経営が悪化している医療機関への支援を強化すべきである。医療機関が安心して新型コロナウイルス感染症患者を受け入れ、診療にあたる基盤を創れるよう、十分な予算措置スキームを確立すべきである。

なお、新型コロナウイルス感染症への過剰な対応で全体のバランスを失することのないよう、他疾患患者への対応体制の確保や救急対応とのバランスなどにも配慮すべきである。

3-4-7(治療薬、ワクチン等の早期の実用化、確保)

新型コロナウイルス感染症に関する治療薬、ワクチンの研究開発、薬事承認、保険収載というプロセスを、有効性、安全性評価に基づき、予算、制度上可能な限り加速化すべきである。

具体的には、①開発企業に対する国による全面的支援、②治療薬の観察研究 における院内倫理委員会の承認手続の簡素化、③医師や企業による治験に関する医薬品医療機器総合機構(PMDA)の相談・審査の加速化、④薬事承認における条件付き承認の活用の検討などに取り組むべきである。また、開発企業の研究開発上の秘匿性は考慮しつつ、治験・臨床研究中の治療薬の進捗一覧表など正確で分かりやすい情報の提供に努めるべきである。

3-4-8(「診療ガイドライン」の迅速なアップデートと分かりやすい公表)

国民、医療現場にとって安心安全な医療提供体制の構築を進めるためには、エビデンス(科学的根拠)に基づくことが重要である。新型コロナウイルス感染症は、「新型」であるがゆえに、エビデンスの蓄積が発展途上であるが、これまでの国内外のデータや論文等から、感染症専門家による「診療ガイドライン」 がまとめられており、随時アップデートされている。医療現場の合理的妥当性な診療に資するよう、エビデンスが蓄積され次第、速やかにアップデートするとともに、国民に関心が高い検査、治療薬等の動向について、解りやすい形で公表するべきである。

以上

■参考

厚生労働省発表資料 https://www.mhlw.go.jp/content/000640287.pdf (6月16日)

山猫総研と創発プラットフォームによる第二回緊急意識調査(6月16日)